2024-12-27 14:47 來源:昭通新聞網

昭通的大,不在于它的街道、建筑和規(guī)模,而在于它獨特的歷史和文化。昭通古城是昭通這座城市歷史文化的核心展示區(qū),這里不僅有豐富的歷史建筑,還有濃厚的市井氣息,是了解昭通傳統(tǒng)生活方式的最佳地點。

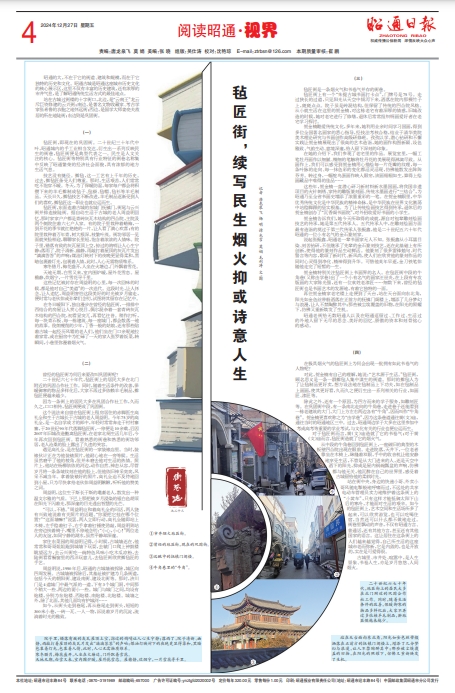

站在古城過街樓的十字街口,北邊,是“云南王”龍云斥巨資修建的云興街;南邊,是著名文物收藏家、考古學家張希魯?shù)囊掳貞堰h街;西邊,是國學大師姜亮夫故居的所在地陡街;東邊則是鞏固街。

(一)

氈匠街,即現(xiàn)在的鞏固街。二十世紀三十年代中葉,昭通城內的手工業(yè)相當發(fā)達,衍生出一系列反映民生的街巷,氈匠街便是典型代表之一。民生是人文關注的核心。氈匠街等特別具有行業(yè)特征的街巷名稱集中反映了昭通繁榮的經濟社會面貌,具有濃郁的地方生活氣息。

技藝沒有捷徑。搟氈,這一工藝有上千年的歷史。過去,搟氈匠備受人們尊重。那時,生活艱苦,人們常常吃不飽穿不暖。冬天,為了保暖防濕,每家每戶都會將積攢下來的羊毛搟制成氈子、氈褂、氈帽、氈衫等羊毛制品。天長日久,搟氈技藝不斷改進,羊毛制品逐漸受到人們的喜歡,搟氈匠這一職業(yè)也就應運而生。

氈匠街,東面連著古城的東城門撫鎮(zhèn)門,街尾與云興街并排連接陡街。據(jù)自幼生活于古城的老人周益明回憶,那時家家戶戶都是青磚灰瓦木結構的四合院,主院及兩個側院住著六七戶人家。有的院子里栽種著蠟梅,一到開花的季節(jié)就紅艷艷的一片,讓人看了滿心歡喜;有的院里栽種著萬年青,樹大根深,枝繁葉茂。街坊鄰居一見面就笑臉相迎,聊聊家長里短,飽含著濃濃的人情味。院子里,錯落有致的灰瓦屋頂上空,掠過的鴿哨讓人心生寧靜;落雨了,院子清新、幽靜,雨敲打著屋頂?shù)幕彝咂l(fā)出“滴滴答答”的聲響;煤油燈映襯下的夜晚更顯得柔和,黑暗包裹著燈光,包裹著人情,此時,人心無需物質維系。

寒冬臘月,梅花盛開,人坐在火塘邊,門外飄著雪花。

天地無期,白雪又來,室內圍爐暖,屋外花雪戀。屋檐靜,炊煙寧,一片雪花尋千里。

這些記憶被封存在周益明的心里,每一次回味的時候,都是他對自己“美道”的一次迭代。這段時光,讓人懷念,讓人追憶,周益明害怕這段美好的時光被歲月偷走,便時常與老伙伴或孫輩們念叨,試圖將其留存在記憶中。

在冬日暖陽下,獨自漫步在曾經的氈匠街,一排排中西結合的房屋讓人賞心悅目,偶爾混雜著一套青磚灰瓦木結構的四合院,初看顯突兀,再看憶往昔。稍作打聽,每一塊青石板、每一棟建筑、每一座城門,都會散落一地的故事。俊朗瘦削的少年,丁香一般的姑娘,還有那些陪著古城一起經歷風霜的老人們,他們坐在門口親昵地拉著家常,或在廚房中為忙碌了一天的家人張羅著飯菜,轉瞬間,小巷里彌漫著煙火氣。

(二)

曾經的氈匠街為何后來要改叫鞏固街呢?

二十世紀六七十年代,氈匠街上的居民大多在北門附近的鞏固合作社工作。同時,隨著生活條件的改善,保暖御寒的物品多樣化后,大家不再過多依賴羊毛制品,搟氈匠便越來越少。

因為一條街上的居民大多在鞏固合作社工作,久而久之,口口相傳,氈匠街便成了鞏固街。

這個說法來自曾在氈匠街上租房居住的赤腳醫(yī)生高禮全和生于古城長于古城的老人周益明。今年75歲的高禮全,是一名自學成才的郎中,年輕時常常奔走于村村寨寨,于20世紀90年代落腳氈匠街,一停便是10余載,后因2007年舊城改造搬離氈匠街,在老家北閘生活幾年后,今年再次回到氈匠街。看著熟悉的街巷和熟悉的街坊鄰居,老人滄桑的臉上露出了久違的笑容。

遇見高禮全,是在氈匠街的一家裝裱店里。當時,裝裱伙計正在為他裝裱照片,他耐心地在一旁等候。生活雖然磨平了他的棱角,但并未磨去他對生活的熱情。照片上,他站在楊柳依依的河邊,動作自然、神態(tài)從容,盡管歲月將一條條皺紋刻在他的臉上,但他依舊神采奕奕,風采不減當年。拿著裝裱好的照片,高禮全迫不及待地回到小屋,只為盡快拿給老伙伴周益明瞅瞅,聽聽他的贊美之詞。

周益明,這位生于斯長于斯的耄耋老人,散發(fā)出一種溫文爾雅的氣質。下巴上那把被歲月浸染的銀白色胡須在陽光下閃著光,那深邃的目光透出智慧的光芒。

“可以,不錯。”周益明應和著高禮全的問話,兩人饒有興致地說著有關照片的話題。“你要把它掛在哪個位置?”“這面墻嘛!”說罷,兩人立即行動,高禮全隨即站上木椅,左手穩(wěn)著釘子,右手拿著釘錘使勁敲,周益明則站在旁邊扶著椅子,嘴里不停地念叨:“小心,小心!”兩位老人的友誼,如同寧靜的湖水,雖然平靜卻深邃。

家住東菜園的周益明記得,小時候,古城墻還在,他常常和哥哥姐姐跑到城墻下玩耍,去轅門口爬上鐘鼓樓眺望遠方,去云興街吃一碗特色風味小吃木瓜涼粉,去陡街看看櫥窗里的西洋玩意兒,去氈匠街欣賞搟氈匠的手藝。

周益明說,1950年后,昭通的古城墻被拆除,城區(qū)向四周發(fā)展。古城墻被拆除后,其基址被擴建為幾條街道,包括今天的朝陽街、建設南街、建設北街等。那時,濟川門是4道城門中最氣派的一道,下有3個城門洞,中間那個稍大一些,兩邊的要小一些。城門與城門之間,均設有炮樓,分別為東炮樓、西炮樓、南炮樓、北炮樓。城墻之外,除了北面,其他幾面均有護城河……

如今,從街頭走到巷尾,再從巷尾走到街頭,短短的300米小巷,一磚一瓦、一人一物,訴說著歲月的沉淀,流淌著時光的雅致。

(三)

氈匠街是一條煙火氣和書卷氣并存的街巷。

氈匠街上有一個“朱提古城書畫打卡點”,門牌號是75號。走過狹長的過道,只見陽光從天空中傾瀉下來,灑落在院內那棵竹子上,斑斑點點。院子雖是磚混結構,但保留了傳統(tǒng)的四合院風格。從小就生活在這里的賀金楠,對這棟老宅有著深厚的情感,舊城改造的時候,她對老宅進行了修繕,退休后常常組織絹畫愛好者在老宅學習探討。

賀金楠酷愛傳統(tǒng)文化,多年來,她利用業(yè)余時間學習國畫,得到多位全國著名畫家的悉心指導,經技法考核合格,結業(yè)于清華美院美術理論研究與書畫創(chuàng)作高級研修班。孜孜以學、潛心鉆研和不懈實踐讓賀金楠展現(xiàn)出了很高的藝術造詣,她的畫作構圖新穎、設色雅致、氣韻生動、意境深邃,給人留下深刻的印象。

在她的介紹下,我們參觀了老宅里的作品。展覽室里,一幅工筆牡丹畫作以細膩、精細的筆觸將牡丹花的美展現(xiàn)得淋漓盡致。從畫作上,我們可以感受到賀金楠用心描繪每一片花瓣的紋理,每一條葉脈的走向、每一抹色彩的變化都活靈活現(xiàn),仿佛能散發(fā)出陣陣芬芳。轉過身,一幅鴕鳥蛋畫作映入眼簾,該畫栩栩如生,算得上繪畫藏品中難得的佳品……

這些年,賀金楠一直潛心研習新材料新水墨國畫,將我國非遺項目的火針刺繡、家傳的雕版篆刻畫、傳統(tǒng)水墨畫進行“三結合”,為昭通乃至全省書畫史增添了濃墨重彩的一筆。在賀金楠眼里,中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化是中華民族的精神命脈,是中華民族在世界文化激蕩中站穩(wěn)腳跟的堅實根基。為了讓傳統(tǒng)繪畫技藝得到傳承,退休后的賀金楠創(chuàng)辦了“沉香閣書畫院”,對外招收愛好書畫的小學生。

賀金楠告訴我們,她今天所取得的成就,源自對祖輩雕刻繪畫技藝的傳承,她是第五代傳承人。五代傳承人中,在雕刻繪畫方面最有造詣的莫過于第三代傳承人張振鑫,他是二十世紀五六十年代昭通的一位小有名氣的金石篆刻家。

說起張振鑫,昭通老一輩書畫家無人不知。張振鑫從小耳濡目染、刻苦鉆研,不但繼承了先輩的金石篆刻技藝,還在此基礎上有所創(chuàng)新,使得他的篆刻作品生動鮮活。他篆刻了很多雷鋒勉句、時代警言等內容,歌頌了新時代、新風尚,使人們在欣賞他的篆刻作品的同時心靈得到凈化、精神得到升華。可惜他英年早逝,金刀鐵筆伴隨他走完了短暫的一生。

賀金楠特別關注氈匠街上書畫界的名人。在氈匠街中段的牛角巷(又稱由學巷)出了一個小有名氣的畫家汪世炎,在上段有專攻版畫的大家陳光強,還有一位袁姓老漆匠……細數(shù)下來,曾經的氈匠街也是書畫藝術的發(fā)源地,有著它獨特的一面。

再往賀金楠家老宅樓上走便到了天臺,站在天臺面向東北角,陽光如金色絲帶般灑落在正前方的撫鎮(zhèn)門閣樓上,增添了幾分夢幻與浪漫,讓人不禁陶醉其中;那些被塵埃覆蓋的舊物,在陽光的照耀下,仿佛又重新煥發(fā)了生機。

昭通老街給無數(shù)昭通人以及在昭通逗留過、工作過、生活過的外地人留下無盡的思念、美好的回憶、驕傲的資本和刻骨銘心的感動。

(四)

在極具煙火氣的氈匠街上為何會出現(xiàn)一批擁有如此書卷氣的人物呢?

對此,賀金楠有自己的理解,她說:“藝術源于生活。”氈匠街,顧名思義是一條一群搟氈人集中謀生的街道。那時的搟氈人為了讓氈制品更好賣,想方設法地在氈制品上下功夫,如在氈制品上畫畫,使其更好看,久而久之便衍生出一系列相關的行業(yè),如畫匠、漆匠等。

除此之外,還有一個原因,為四方而來的學子服務,如雕刻匠等。在鞏固街中段,有一條南北走向的牛角巷,走進巷子還能看到一棟老建筑的大門,大門上方左右兩邊各有“牛角”,因而叫作“牛角巷”。賀金楠更喜歡稱之為“由學巷”,因為這條巷道通往黌(文)廟,通往當時的昭通地區(qū)三中。過去,昭通周邊學子大多在這里參加中考或高考等重要的學業(yè)考試,與文化有關的行業(yè)也便應運而生。

對于氈匠街而言,黌(文)廟造就了它的書卷氣;對于黌(文)廟而言,氈匠街造就了它的煙火氣。

從中段的牛角巷回到氈匠街上,一座破舊的典型的木板壁四合院出現(xiàn)在眼前。走進院落,天井下,一位老者靠坐在木椅上,瞇縫著雙眼,手中的收音機讓他安靜地享受生活,不管是從大門進來的人,還是天空中灑下的陽光,抑或是屋內鍋碗瓢盆的聲響,仿佛都與他無關,他沉醉在自己的世界里,感受著古城留給他的柔軟時光。

站在街中央,身邊的快遞小哥、外賣小哥風馳電掣般地呼嘯而過,不遠處的共享電動車管理員賣力地維護著這條街上的“小黃車”,只有這樣才能抵御太陽下山后的寒冷,才能面對生活的艱辛。如今的氈匠街上,藝術空間和生活場所多了起來,可以欣賞游覽,也可以吃喝住宿,當然還可以什么都不做地走過。街巷里飄動的聲音,不僅有昭通方言、普通話,還有其他方言,甚至還有其他國家的語言。這讓居住在這條街上的人們越來越覺得,自己所生活的這座城市老而彌新,它是內斂的,也是開放的,實在是可愛得很。

古城里、市井處、喧囂中,是人生景象、書卷人生,亦是歲月悠悠、人間煙火。

記者:唐龍泉飛 楊 明 譚光吉 莫 娟 毛利濤 文\圖