2025-01-16 22:36 來(lái)源:開(kāi)屏·綜合

還沒(méi)正式進(jìn)入乙巳蛇年

市場(chǎng)上的蛇年吉祥物卻早已按捺不住

有的以“萌”出圈

有的則以“魔性”出眾

蛇年的“年味”

似乎來(lái)得早了一些

在中國(guó)傳統(tǒng)文化中

蛇被譽(yù)為“小龍”

是龍圖騰的原型之一

其無(wú)足而水陸暢行

冬眠或蛻皮后宛若新生

種種特質(zhì)令古人敬畏并將其神化

因而在民間也象征著

智慧、順利、長(zhǎng)壽、吉祥

云南各地的博物館中

收藏著許多與蛇有關(guān)的珍貴文物

接下來(lái)

跟著小編去瞧瞧

文物中的“蛇”元素

一起尋覓“靈蛇仙蹤”

??

“滇王之印”金印是西漢元封二年(公元前109年),漢武帝賜予滇國(guó)國(guó)王的一枚金印,是古滇王國(guó)存在的證據(jù)。

出土于昆明市晉寧區(qū)石寨山古墓群6號(hào)墓漆棺底部,金印“通體完好如新”,原件藏于中國(guó)國(guó)家博物館,云南省博物館藏有復(fù)制品。印作蟠蛇紐,蛇背有鱗紋,蛇首昂首向右上方。印面每邊長(zhǎng)2.4厘米,印身厚0.7厘米,通紐高2厘米,重90克。紐和印身是分別鑄成后焊接起來(lái)的。文乃鑿成,筆劃兩邊的鑿痕猶可辨識(shí),篆書(shū),白文四字,曰“滇王之印”。

西漢時(shí)期器物,云南晉寧石寨山1號(hào)墓出土,國(guó)家一級(jí)文物,現(xiàn)藏于云南省博物館。

高38厘米,器蓋直徑30厘米,為銅鼓形貯貝器,有蓋有底,內(nèi)存海貝。鼓的腰部刻有8人,各手持矛、弩或斧等兵器在奔跑狩獵。蓋子中間立有一高9厘米的柱子,兩條蛇盤(pán)旋其上,柱頂有一只老虎。鼓上祭祀場(chǎng)景中共有52人,場(chǎng)景展現(xiàn)為正在進(jìn)行過(guò)程中的祭禮。

高13.8厘米,云南江川李家山24號(hào)墓出土,云南省博物館藏。

銅錐為圓球形柄,柄下細(xì)長(zhǎng)錐刺,內(nèi)中空,柄上端有1個(gè)圓鑄孔。圓球柄表面刻畫(huà)孔雀銜蛇紋,線條精細(xì),圖案精美,顯示了古滇人非凡的工藝制作水平。銅錐用途尚不確定,似加工皮革制品的工具,也可能為裝飾發(fā)髻的簪子。

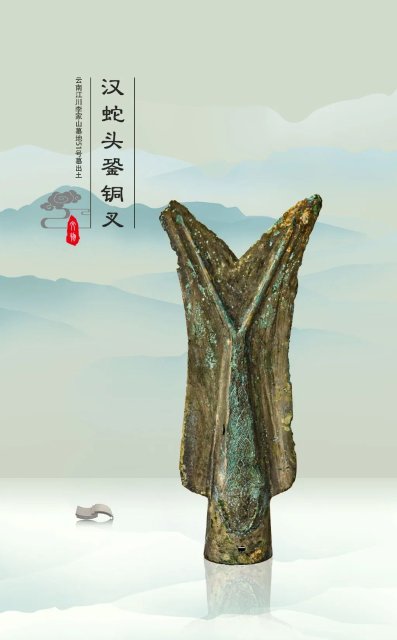

通長(zhǎng)29厘米,叉身長(zhǎng)19.5厘米,銎徑3.8~2.9厘米,重541克,出土于云南江川李家山68號(hào)墓,是云南李家山青銅器博物館藏一級(jí)文物。

該文物叉身略作長(zhǎng)方形,束腰,前端分為兩岔,呈蛇之舌狀,后為橢圓筒狀銎,貫入叉身中線作粗狀的脊。銎兩面鑄浮雕蛇頭,叉身前端的兩岔叉鋒狹長(zhǎng),向兩側(cè)外分。銎上端叉身末為浮雕蛇頭,叉身宛如蛇頭吐出的巨大舌信,銎長(zhǎng),下段飾鱗紋,表面鍍錫。

長(zhǎng)25.4厘米,網(wǎng)高13.8厘米,銎3.9厘米,重2300克。出土于云南江川李家山51號(hào)墓,是云南李家山青銅器博物館館藏一級(jí)文物。

該文物器身略呈張開(kāi)如半圓球狀的網(wǎng)狀,中線粗大如綱,前段作立體蛇形伸出,后段伸出作圓筒狀銎。綱銎中部極下曲,兩側(cè)鑄作,寬扁銅條構(gòu)成的方形格網(wǎng),半圓球形,綱前端蛇頭夸張極大,張口,露齒粗狀尖鍔,頸部前后彎曲,腹面扁平,背面中線起脊棱,頭頸部表面有鱗紋,尾呈浮雕纏繞于銎部。由修復(fù)可知,整器分兩次鑄就,先鑄成網(wǎng)和銎,再沿中線套范鑄蛇形綱。

通長(zhǎng)27.7厘米,援長(zhǎng)20.5厘米,銎長(zhǎng)15.3厘米,徑2.9~2.4厘米,重529克。出土于云南江川李家山51號(hào)墓,是云南李家山青銅器博物館藏二級(jí)文物。

該文物無(wú)闌,無(wú)胡,援與內(nèi)之間有橫銎。長(zhǎng)銎,前鋒偏弧刃,上聚成尖鋒,中線有脊,脊兩側(cè)各有兩道槽。援后段、銎、內(nèi)上均有以蛇形為主體的紋飾。援上有太陽(yáng)紋、鯢形紋、纏蛇紋。內(nèi)上有纏蛇紋,環(huán)銎多道纏蛇紋、網(wǎng)格紋和雷紋等組合的圖案,表面鍍錫。

通長(zhǎng)20.5厘米,刃寬10.2厘米,銎寬3.5厘米,高2.8厘米,重396克。出土于云南江川李家山51號(hào)墓,是云南李家山青銅器博物館館藏二級(jí)文物。

該文物鏟身較寬,上段向上翹、銎高。下端兩側(cè)脊下弧,正面為浮雕蛇頭。表面鍍錫。銎部有一穿。

橢圓銎銅鉞,通長(zhǎng)14.7厘米,刃寬11.2厘米,銎徑3.5~2.3厘米,重203克。出土于云南江川李家山51號(hào)墓,是云南李家山青銅器博物館館藏二級(jí)文物。

刃部寬闊,略呈半圓形,兩面尖銳微上翹。橢圓形銎,銎口平,一側(cè)附半環(huán)單耳,下端為浮雕蛇頭,蛇口銜咬刃部。環(huán)銎鑄有多道绹紋、迴旋紋、雷紋、三角形紋、弦紋等組合圖案。表面鍍錫。

柄長(zhǎng)10.7厘米,格寬6.7厘米,云南江川李家山68號(hào)墓發(fā)掘,云南李家山青銅器博物館藏。

莖鑄成立體蛇頭形,內(nèi)空,蛇頭作首,張口露齒,蛇頸彎曲作莖,后接一字形格,背面有菱形鱗,腹面為橫格鱗。通體鎏金。劍身失。

劍鞘通長(zhǎng)34厘米,寬13.4厘米,是曲靖麒麟?yún)^(qū)珠街街道董家村八塔臺(tái)古墓群出土的青銅器中最為精美的一件,彰顯了當(dāng)時(shí)曲靖地區(qū)高超的青銅冶鑄技藝。

整體為失蠟法鑄造的鏤空劍鞘,器形扁薄,上端略寬方折,下部逐漸收縮為圓弧形框架。劍鞘正中從上到下依次排列有6個(gè)漸次縮小的圓形泡飾,根據(jù)痕跡推斷,以前可能鑲有珠玉寶石。泡飾兩側(cè)各有一組對(duì)稱(chēng)的半圓弧蛇身,下端為一分體蛇首。劍鞘最上端有1條橫貫的小蛇,邊框?yàn)橐蝗﹃幙袒丶y,邊框外側(cè)各有一組蛇形紋飾,呈對(duì)稱(chēng)排列,共由8條蛇組成,展示了從幼蛇到成蛇的過(guò)渡。

通長(zhǎng)27.1厘米,通寬21.5厘米,重327克。出土于云南江川李家山68號(hào)墓,是云南李家山青銅器博物館館藏文物。

該文物網(wǎng)呈橢圓球形,綱銎鑄作長(zhǎng)管狀,前端成立體蛇頭,張口露齒,腹面扁,背面中線起脊棱,鑄有很淺的鱗紋,銹蝕模糊不清。中部向下彎曲,橫穿六孔,以銅絲穿孔,在綱兩側(cè)卷曲,略作半圓形,由內(nèi)向外漸大三道,分別在與綱相垂直的中部用絞繩狀銅條鑄連成網(wǎng)。銎較長(zhǎng)而高,內(nèi)留殘柄痕。

通長(zhǎng)30.3厘米,銎長(zhǎng)13.6厘米,昆明晉寧石寨山71號(hào)墓出土,國(guó)家一級(jí)文物,昆明市晉寧區(qū)博物館藏。

橢圓銎孔,銎作蛇首形,張口,鼓目,呈吞噬狀,飾有鱗片。前鋒分叉,叉鋒銳尖。

通高26厘米,魚(yú)長(zhǎng)22.3厘米,銎徑3.3厘米,重1046克。出土于云南江川李家山51號(hào)墓,是云南李家山青銅器博物館館藏一級(jí)文物。

該文物立體鑄就的魚(yú),扇形尾,半圓形麟,魚(yú)口銜一蛇,頜下系掛一小鈴,中部魚(yú)腹下垂直接有立人,斷面略呈方形,兩面浮雕,同為正面,闊口出獠牙,佩耳環(huán),腕戴鐲,雙手曲肘相交抱臂,跣足。頭頂和腳下各有一銅鼓,下連圓筒狀銎。此魚(yú)為雌魚(yú),魚(yú)較大,體寬肥,尾端稍分岔。魚(yú)口之蛇后腹上揚(yáng),蛇尾附于魚(yú)頭和身上,前腹下垂,蛇頭附于魚(yú)頜下。魚(yú)腹下的立體人身有衣紋,左衽、短褲,肩胸和腿部有同心圓紋。

高27.5厘米、蓋徑2.7厘米,云南江川李家山11號(hào)墓出土,云南省博物館藏。

器物通體圓筒狀,腰微束,子母口,蓋與身均有對(duì)稱(chēng)雙耳。蓋上鑄有一昂首側(cè)視作驚恐狀的雄鹿。器身遍飾S形蛇紋。此器出土?xí)r內(nèi)有數(shù)枚無(wú)針鼻的長(zhǎng)針及線,故名針線筒。江川李家山共出土此類(lèi)器物6件,可能是古滇國(guó)巫醫(yī)的用具。

通長(zhǎng)19.5厘米,叉身長(zhǎng)16.5厘米,銎徑3.6~2.6厘米,云南江川李家山墓地51號(hào)墓出土。

叉身略作長(zhǎng)方形,束腰,前端分為兩岔,呈蛇的舌狀,后為橢圓筒狀短銎,貫入叉身中線作粗壯的脊。叉身末浮雕蛇頭朝向銎口,中脊上為兩蛇身,互相纏繞。蛇頭部位有鱗片、張口、鼓目作吞食狀。

在兩千多年前

青銅扣飾是滇人腰間最有特色的一種裝飾品

不僅再現(xiàn)了滇人真實(shí)的生產(chǎn)、生活場(chǎng)景

還反映了滇文化與北方游牧文化的交流和融合

有著獨(dú)特的藝術(shù)特征

??

通長(zhǎng)11.8厘米,高6.6厘米,云南江川李家山68號(hào)墓出土,云南李家山青銅器博物館藏。

整體呈長(zhǎng)方形,排列八人皆垂一束髻繩帶,側(cè)屈腿立于一竹節(jié)紋蛇身上,其中五人持矛,一人敲鼓,抬著一只獵獲的老虎,兩獵犬穿行于腿間,另外兩人身穿垂地虎皮衫,一人抱雞,一人捧酒器,似在迎接獵虎勇士。背部面有一矩形扣。此扣飾鑄造精細(xì),組合緊湊有序,表現(xiàn)了滇人獵虎歡喜歸來(lái)慶祝的場(chǎng)面。

通長(zhǎng)11.1厘米,高8.8厘米,重161克。出土于云南江川李家山68號(hào)墓,是云南李家山青銅器博物館館藏一級(jí)文物。

該文物七人、一豹、二犬立于一蛇上。一人拽豹尾,三人抱豹身,一人手臂彎曲緊抓豹頭,一人側(cè)身捉住豹腿,另一人被豹咬住脖子,其中的三人使匕首插入豹身。一犬咬豹后腿,一犬立于豹前作撲咬狀。背有一矩形扣。

長(zhǎng)18.5厘米,寬12厘米,出土于云南晉寧石寨山13號(hào)墓,年代為西漢,云南省博物館藏。

扣飾上兩名舞蹈者的服飾相同,頭后梳條形小髻,高鼻、深目,著緊身褲,其上有圓形花紋。腰部束帶,身側(cè)佩劍,劍帶懸于右肩。雙手執(zhí)圓盤(pán),口微張,腿部彎曲,作邊歌邊舞狀;其下有一條蛇,口咬前人之右足,尾繞后人之左足。整件扣飾造型生動(dòng)有趣,動(dòng)感極強(qiáng)。

通長(zhǎng)15.2厘米,寬6.7厘米,出土于曲靖市麒麟?yún)^(qū)珠街街道董家村八塔臺(tái)古墓群。

▲來(lái)源:曲靖日?qǐng)?bào)掌上曲靖(劉成武 攝)

器形為扁薄的鏤空狀,造型是兩頭公黃牛尾端交叉相背站立,二牛的八蹄下踩踏著一條巨蛇,巨蛇的嘴咬住右邊黃牛的脖子下面,蛇尾與左邊黃牛的頸下部相連。

高11.5厘米,寬15.5厘米,云南晉寧石寨山13號(hào)墓出土,為西漢時(shí)期器物。

三只美麗的水鳥(niǎo)橫排站立于相互纏繞的兩條蛇上;中間一只展翅欲飛,足旁有兩魚(yú)。另外兩鳥(niǎo)相向而立,似在觀望。器物輪廓清晰、線條簡(jiǎn)潔有力、刻畫(huà)生動(dòng)自然,采用動(dòng)靜結(jié)合的寫(xiě)實(shí)手法,展現(xiàn)了自然界一個(gè)恬靜而和諧的場(chǎng)景。

通長(zhǎng)21厘米,高16厘米,重669克。出土于云南江川李家山51號(hào)墓,是云南李家山青銅器博物館館藏二級(jí)文物。

該文物分兩圈圍兩種動(dòng)物,十只透空浮雕的孔雀外圍邊,上下各三,兩側(cè)各二,內(nèi)圈為蛇。孔雀首尾相連,昂首,尾羽長(zhǎng)。牌面微凹,中央鑲嵌豎置橫排的玉片,框形鑲嵌綠松石穿孔小圓珠,周邊為卷云紋和纏繩紋各一周。背有一矩形扣。

通長(zhǎng)10.5厘米,高7厘米,重157克。出土于云南江川李家山68號(hào)墓,是云南李家山青銅器博物館館藏一級(jí)文物。

該文物五人拼力制服一牛,牛健壯有力,頭頸套繩。此五人皆留發(fā)髻,著短襟無(wú)袖衣,臂佩釧,跣足。其中三人撫牛背,一人拽牛尾,一人高挑于牛角之上,牛腹下立一貓頭鷹。下有一蛇,背有一矩形扣。

通長(zhǎng)14.5厘米,高11.5厘米,重360克。出土于云南江川李家山51號(hào)墓,是云南李家山青銅器博物館館藏二級(jí)文物。

該文物以八條立體的蛇圍邊,每邊二條,頭尾相交,蛇身相互纏繞,蛇頭于四角,與鄰邊的蛇頭兩兩昂首相對(duì)而立,蛇身間鏤空。面稍凹,中央豎置橫排片飾痕,框形鑲嵌綠松石小珠,周?chē)碓萍y一周。背有一矩形扣。

長(zhǎng)15.6厘米、高9.9厘米,出土于云南江川李家山68號(hào)墓,云南李家山青銅器博物館藏。

一公一母二牛立于一蛇之上,蛇咬公牛之尾,尾繞母牛前腿。公牛體型較大,兩后腿站立,趴于母牛后背作交合狀;母牛體型較小,四肢分立,頭前傾。背面有一矩形齒扣。扣飾鑄造精細(xì),神態(tài)生動(dòng)寫(xiě)實(shí),牛身毛紋清晰可見(jiàn),是滇國(guó)居民生殖崇拜的具體表現(xiàn),可能在“孕育”等祭祀儀式中佩戴。

通長(zhǎng)23.2厘米,殘高14.4厘米,重650克。出土于云南江川李家山51號(hào)墓,是云南李家山青銅器博物館館藏一級(jí)文物。

該文物二公牛相背而立,牛角上翹,尾夾于兩股間,頸上有峰,其下有二蛇盤(pán)繞,各咬一牛之頸部。背有一矩形扣。

通長(zhǎng)11.4厘米、高5.9厘米,出土于云南江川李家山68號(hào)墓,云南李家山青銅器博物館藏。

整體略呈長(zhǎng)方形,透空浮雕的一牛一虎一豹立于一蛇之上。虎撲于牛后背,張口作欲噬狀;豹低身咬住牛前腿,尾卷于牛左角上;牛身體前傾,后腿微曲,張口嚎叫掙扎,尾巴揚(yáng)于虎后背上。背面有一矩形扣。

通長(zhǎng)13.3厘米,通高7.3厘米,出土于江川李家山68號(hào)墓,云南李家山青銅器博物館藏。

一虎一豹縛牛,虎撲牛后背,張口欲噬,前爪五趾抓牛肩腹,右后抓抓牛后股;豹于牛前尾掛于牛角上,低身噬牛前足;牛立虎下,身前傾,后足微曲,尾后揚(yáng),張口伸舌,地面蛇前伸。背有一矩形扣。

長(zhǎng)12.5厘米、寬12厘米,出土于云南江川李家山13號(hào)墓,云南省博物館藏。

二獵手各騎一馬,手持長(zhǎng)矛作刺鹿?fàn)睢qR前二鹿奮力狂奔,其中一鹿被刺倒地,有一只獵犬撲向鹿身,張口欲噬。器身下部橫臥一蛇,口咬馬尾,尾繞獵犬后腿。背面有一矩形扣。獵手梳高髻,飾羽翎。此裝扮多見(jiàn)于滇青銅器上的巫師、舞蹈者和武士形象。

長(zhǎng)12.3厘米、寬6.5厘米,出土于云南江川李家山13號(hào)墓,云南省博物館藏。

器物為一人、一豬、二犬立于一長(zhǎng)蛇上,以圓雕手法表現(xiàn)了獵手在獵犬協(xié)助下獵捕野豬時(shí)艱險(xiǎn)的場(chǎng)景。背面有一矩形扣。兩獵者頭頂梳高髻,佩大耳環(huán),臂戴多道鐲,身著長(zhǎng)衫及膝,腰系帶,膝下系飾獸尾,光著腳。此種裝扮多見(jiàn)于祭祀場(chǎng)面 中的舞者,似為專(zhuān)事祭祀的巫師或祭司。

長(zhǎng)14厘米,寬8厘米,云南江川李家山采集,云南省博物館藏。

扣飾中一長(zhǎng)角羊被狼撲伏于地,仰首哀叫,其中一狼抓住羊頸,張口欲噬;一狼伏于羊背上緊咬其腰腹部;一狼則緊抓羊后腿,口咬其胯。羊和狼身下為一長(zhǎng)蛇,中咬一狼之耳部,尾纏繞另一狼背部。背面有一矩形扣。此扣飾將羊遭遇群狼襲擊時(shí)掙扎哀鳴的場(chǎng)面表現(xiàn)得淋漓盡致。

長(zhǎng)12厘米,寬6厘米,云南江川李家山24號(hào)墓出土,云南省博物館藏。

扣飾右側(cè)立一柱,上粗下細(xì),頂端為兩 層圓臺(tái);左側(cè)為一巨角立牛,牛頸纏繩 繞于柱上,左角倒懸一人。柱右一人緊拉捆牛繩,柱前一人仰面倒地;牛右側(cè)一人扶牛拉繩,牛后一人雙手拽牛尾。人、牛足下二蛇交繞,右側(cè)蛇頭咬住縛牛之繩,左側(cè)蛇頭上蹲一蛙,蛇咬蛙腿。背面有一矩形扣。此扣飾表現(xiàn)了滇人剽牛祭祀的場(chǎng)面。

通長(zhǎng)19.5厘米,高14.3厘米,重420克。出土于云南江川李家山51號(hào)墓,是云南李家山青銅器博物館館藏一級(jí)文物。

該文物豹四足立于兩蛇之上,尾上翹,張口露齒作咆哮狀。豹頭、豹尾用圓雕表現(xiàn)。其下兩蛇呈纏繞狀,一蛇咬虎前腿,一蛇咬虎后腿。背有一矩形扣。

通長(zhǎng)11.6厘米,高8.3厘米,重160克。出土于云南江川李家山71號(hào)墓,是云南李家山青銅器博物館館藏一級(jí)文物。

該文物一人持物喂一牛,牛肩背平無(wú)肩峰,角上曲,頭頂角根間系粗長(zhǎng)繩,垂尾,伸舌舔食人手中物。人立牛前,右手握系牛繩,左手曲肘平伸,持物喂牛。頭發(fā)于額前至頭頂梳成連續(xù)圓團(tuán)長(zhǎng)髻,外著圓圈紋對(duì)襟及脛長(zhǎng)衣,內(nèi)衣前中線有直條“人”字紋,長(zhǎng)及脛,跣足,膝下各系一端垂地之繩帶,腕臂戴多個(gè)釧,頸下持一葫蘆于胸前。底部一蛇咬牛尾。背在一矩形扣。

長(zhǎng)13厘米,高6.5厘米,云南江川李家山68號(hào)墓出土,云南李家山青銅器博物館藏。

該文物為一牛被四虎圍噬相搏的場(chǎng)面,其下一蛇:牛立虎間,牛背上一虎,口咬牛肩,前爪緊抓牛腹;牛前一虎,被牛角挑穿腹倒懸,垂首咬住牛左前腿;牛胯上一小虎,兩爪緊抱牛尾;牛腹下一虎側(cè)臥口咬牛右前腿,虎爪緊抓牛腹及尾根后股。背面有一矩形扣。

長(zhǎng)14厘米、高9厘米,云南晉寧石寨山出土,是一件西漢時(shí)期滇族所特有的裝飾用扣飾。

一虎與一牛搏斗,虎被牛撞翻在地,腰部被牛角戳穿,腸露腹外;虎口咬住牛之前足,兩前爪緊抓牛腹。其下有一蛇,口咬牛之后腿,蛇尾繞住虎之左后足。

國(guó)家二級(jí)文物,年代為西漢。2008年出土于紅河州瀘西縣逸圃鄉(xiāng)大逸圃村墓地,現(xiàn)藏于瀘西縣文物管理所。

長(zhǎng)5.5厘米,作虎形,后有方形勾扣,虎造型生動(dòng),正張口呼嘯,身上條紋富有裝飾趣味,足踏一蛇,為滇文化青銅器中特有的飾件。

昆明市博物館藏。

滇人赤裸上身,穿著短襠褲,闊鼻大嘴,作大口吸氣喘氣樣,一人抱牛臀,一人按牛頭,肌肉張力十足,實(shí)屬古滇肌肉男。牛腳踏一條蛇,邊走邊瞪目,鼻孔圓張,也被累得夠嗆,似乎無(wú)力反抗。這生動(dòng)還原了一幅即將把牛馴服的場(chǎng)景。

注:以上只是小編搜羅到的部分文物,你還知道云南哪些“蛇元素”文物?歡迎分享給我們。

如此多的蛇形象

頻繁出現(xiàn)在古滇國(guó)的器物之上

到底是為什么呢?

有學(xué)者認(rèn)為,蛇形象的出現(xiàn)不單單是古滇國(guó)的動(dòng)物崇拜,更是古滇國(guó)對(duì)祖先崇敬,通過(guò)蛇咬動(dòng)物,取悅祖先。

另有學(xué)者從地理位置和氣候條件分析,蛇是古滇國(guó)山高林深環(huán)境下不可躲避的動(dòng)物,但穿著簡(jiǎn)陋的古滇人沒(méi)有能力抵抗神出鬼沒(méi)的蛇,因此也寄希望于祭祀受到蛇神的保佑。

還有學(xué)者認(rèn)為,蛇代表繁殖能力,在人口稀少的古滇國(guó),繁殖能力提高才能帶來(lái)更高的生產(chǎn)力,因此蛇也是其對(duì)生產(chǎn)能力的崇拜。

究竟古滇人為什么將蛇放在如此重要的位置上,這是一個(gè)復(fù)雜的情況,還需要考古學(xué)家們進(jìn)一步探究。

作為十二生肖之一

蛇不僅是一個(gè)時(shí)間符號(hào)

更承載著豐富的歷史與文化內(nèi)涵

文物作為歷史的忠實(shí)記錄者

以其獨(dú)有的方式

向我們展示了蛇文化的

深厚底蘊(yùn)和獨(dú)特魅力

乙巳蛇年,鱗動(dòng)春歸

愿大家在新的一年

巳巳如意

汲取智慧與勇氣

迎接蛻變與新生!

來(lái)源:開(kāi)屏·綜合