2025-01-16 22:53 來源:云南日報-云新聞

2017年1月

大理州召開洱海保護治理搶救模式實施“七大行動”動員大會。

2018年

洱海保護“三線”劃定方案公布,決定對綠線范圍內(nèi)的住戶搬遷安置,共涉及1806戶7271人。

2020年9月

大理市環(huán)洱海流域湖濱緩沖帶生態(tài)修復與濕地建設工程項目試運營。

2024年12月

大理州被納入240小時過境免簽政策停留范圍。大理火車站新站房建成投用,全年接待海內(nèi)外旅游者首次破億。

2015年1月20日,習近平總書記在大理洱海邊留下珍貴的合影,并鄭重地交代:“希望多少年過了以后再照一張照片,那時候的水比現(xiàn)在更干凈、更清澈。”

十年間,大理白族自治州干部群眾牢記習近平總書記“一定要把洱海保護好”的囑托,堅定不移走生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展之路,洱海保護治理工作成效顯著。洱海入湖污染負荷持續(xù)削減,水質(zhì)保持優(yōu)良水平,全湖沒有發(fā)生規(guī)模化藻類水華,“水質(zhì)試金石”海菜花重現(xiàn)洱海,連續(xù)舉辦4屆洱海論壇,洱海保護治理實現(xiàn)了從“一湖之治”向“流域之治”“生態(tài)之治”的轉(zhuǎn)變,洱海流域內(nèi)居民的生活也發(fā)生了巨大變化。

洱海湖濱秋色

129公里洱海生態(tài)廊道串聯(lián)沿湖100多個村莊,也串聯(lián)起蒼洱風光與人文之美,是游客觀光游覽的首選線路。一個個曾經(jīng)的小漁村,因旅游而興,迎來新的發(fā)展機遇。

挖色鎮(zhèn)海印村擁有3公里長的湖濱地帶,是一個缺少農(nóng)田的小漁村。夫妻以船為家,風里來雨里去,是大多數(shù)村民曾經(jīng)的生活寫照。政府實施取消網(wǎng)箱養(yǎng)魚、取消機動船的“雙取消”措施后,漁民的生計成了問題,許多人只能選擇外出務工。近年來,大理旅游業(yè)的發(fā)展給村民帶來了更好的選擇,全村400多戶人中,有近130戶經(jīng)營起了餐飲、民宿。海印村村民楊麗芳利用自家房子開民宿,2023年營業(yè)額達30萬元,她說:“洱海水比以前干凈了許多,村子也變漂亮了,守住好風景,我們才能吃上‘旅游飯’。”

“無論海西海東,洱海保護一天也不能松懈。”當年與李德昌一同在古生村鄉(xiāng)愁小院里聆聽習近平總書記“望得見山、看得見水、記得住鄉(xiāng)愁”諄諄教誨的白族“金花”李娟,已成長為挖色鎮(zhèn)基層干部,她既是洱海保護治理的見證者和參與者,也是帶領挖色鎮(zhèn)村民走上生態(tài)旅游發(fā)展道路的“領頭雁”。

曾經(jīng)籍籍無名的下末北村,由“網(wǎng)紅”變“長紅”,成了熱門旅居村;在海東鎮(zhèn)三文筆村,旅拍、婚禮策劃、度假酒店等文旅業(yè)態(tài)方興未艾。大理旅游業(yè)之所以能迎來增長,在于走對了“湖進人退”這步棋。

洱海旅拍

“十年前來到大理洱海,房子已經(jīng)建到洱海邊。劃定‘兩線’‘三區(qū)’,進行生態(tài)騰退,實施湖濱緩沖帶生態(tài)修復與濕地建設工程,目的就是讓湖泊能夠順暢‘呼吸’。”洱海生態(tài)廊道上,講解員向游客介紹。從民宿客棧圍湖,到湖進人退,把高原湖泊生態(tài)美景歸還大眾,讓洱海保護治理成果人人共享。

從蒼山腳下到洱海之濱,一片沃野。農(nóng)民依靠土地謀生計,但產(chǎn)值高的作物污染大,洱海保護和農(nóng)民增收似乎不可兼得。

2018年起,洱海流域全面禁種以大蒜為代表的大水大肥作物,“為農(nóng)民想出路、增收入”成為以生態(tài)文明建設引領高質(zhì)量發(fā)展的必答題。

2022年以來,洱海流域農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展研究院創(chuàng)新“稻—油”“煙—油”“周年油菜薹”等綠色高值種植模式,創(chuàng)制水稻、烤煙、玉米、油菜、蔬菜等6個綠色智能肥料產(chǎn)品,建立洱海流域水稻綠色/有機、生物可降解地膜覆蓋、控水高效利用三大模式,實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)綠色低碳降污與農(nóng)產(chǎn)品高產(chǎn)值共贏。

依托云南農(nóng)墾集團、云南順豐洱海環(huán)保科技股份有限公司、大理榮江生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、云南良道農(nóng)業(yè)科技有限公司等綠色生態(tài)經(jīng)營主體,發(fā)揮稻魚、稻蟹、稻鴨等互利共生作用,完善提高現(xiàn)有稻魚共生綜合種養(yǎng)技術,從稻田建設、種植技術、養(yǎng)殖技術等方面進一步試驗相關技術指標,探索推廣稻鴨共育、稻蟹共育、稻魚共育,以及稻菜輪作、稻肥(綠肥)輪作等“水稻+N”綠色高效技術模式,構建種養(yǎng)結合、環(huán)境優(yōu)美的田園生態(tài)系統(tǒng)。

綠色生態(tài)水稻種植在增產(chǎn)、節(jié)肥的同時,實現(xiàn)減排20%以上,已經(jīng)在洱海流域推廣示范近5.5萬畝;“綠色高值多用途油菜新模式”可實現(xiàn)氮磷減排20%、菜薹開發(fā)每畝年增值3000元、產(chǎn)油量提高50%。此外,還有一年種植兩季的鮮食玉米,大豆、草莓等高值綠色煙后作物,紫胡蘿卜、萵筍……洱海周邊農(nóng)作物的變化,既是科研成果服務“三農(nóng)”的生動實踐,也是對習近平總書記“一定要把洱海保護好”殷切囑托的守諾踐行。

大理古生村生態(tài)廊道

洱源縣鳳羽鎮(zhèn)上寺村村民李春喜經(jīng)常天不亮就開著收集車,挨家挨戶收集畜禽糞便,這份工作她已經(jīng)堅持了9年。曾經(jīng)的村子,豬糞牛糞鋪滿地,一到下雨天,污水就會順著溝渠河道流入洱海。這些年來,無數(shù)像李春喜這樣的畜禽糞便收集員,守護著村莊的清潔,用自己一身臟換來洱海凈。

不只是畜禽糞便,依托云南順豐洱海環(huán)保科技股份有限公司技術,洱海流域?qū)崿F(xiàn)農(nóng)業(yè)秸稈、餐廚垃圾、死亡水草及池塘底泥等各類有機廢棄物應收盡收,打造資源綜合利用的全產(chǎn)業(yè)鏈模式,助力“無廢城市”建設。

洱海保護治理,一頭在污染端做“減法”,一頭在生態(tài)修復上做“加法”。每年,都有一群在洱海上種水草的工人,通過種植海菜花、微齒眼子菜、苦草、輪葉黑藻、穗狀狐尾藻等,重構洱海“水下森林”。目前,全湖水生植被面積達33.14平方公里。

從雙廊俯瞰洱海

2023年,大理州啟動云南洱海流域山水林田湖草沙一體化保護和修復工程項目,力爭3年內(nèi)完成保護修復42859.58公頃,為全流域治理提供堅實保障。

面對面

大理市灣橋鎮(zhèn)古生村村民李德昌——

開鄉(xiāng)愁民宿講述鄉(xiāng)愁故事

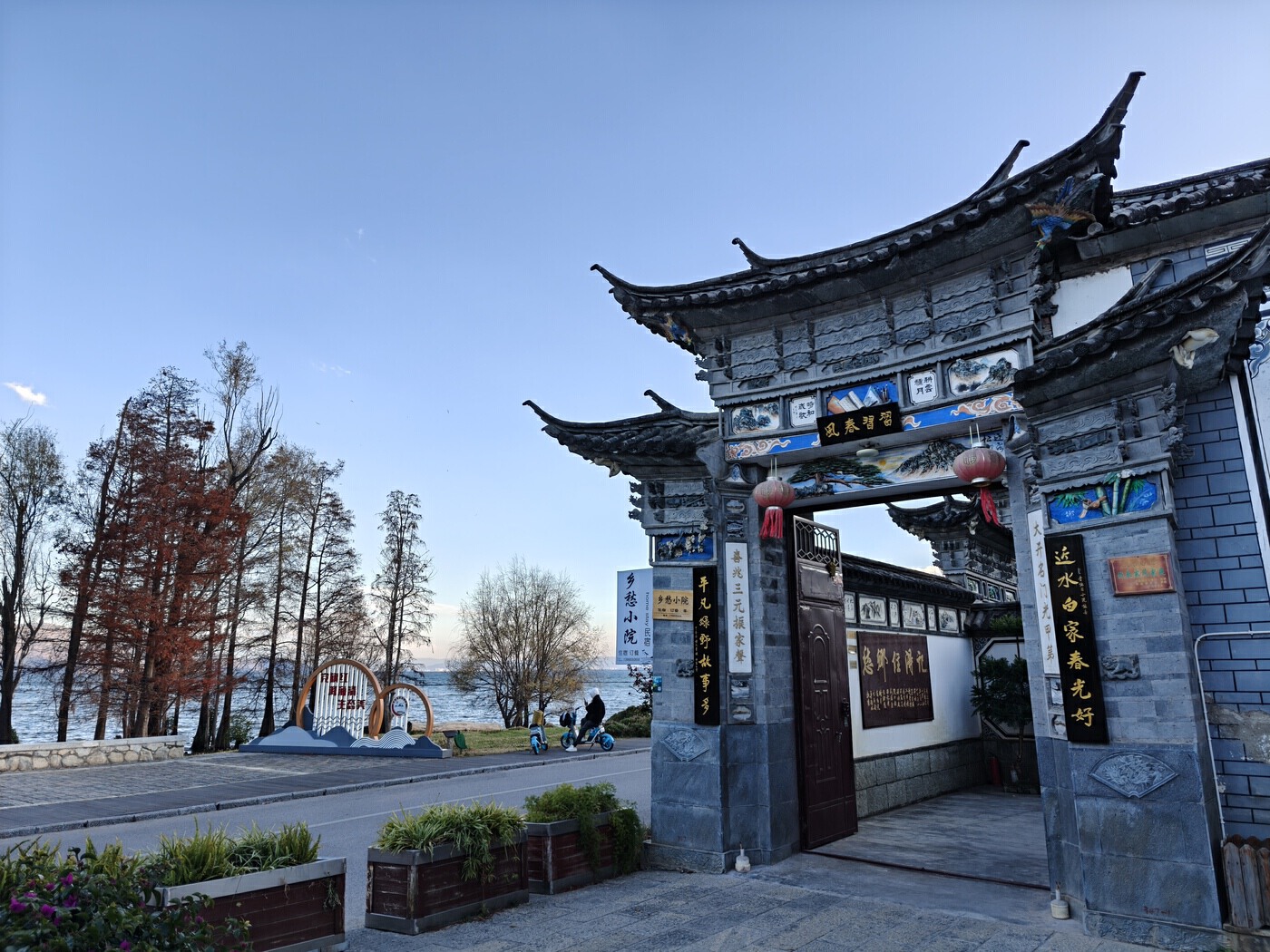

坐落于洱海邊的古生村“鄉(xiāng)愁小院”推門即景,冬櫻、山茶花、三角梅相映成趣,青瓦白墻的白族民居雅致古樸。2015年以來,全國各地慕名來到古生村參觀學習的游客、團隊絡繹不絕,村民李德昌也把自家小院打造成“鄉(xiāng)愁小院”,為到訪者提供說鄉(xiāng)愁、話發(fā)展的平臺,接待參觀人數(shù)最多時一天超過4000人。

村民李德昌家的小院

2015年1月20日,習近平總書記在大理市灣橋鎮(zhèn)古生村考察時,曾在村民李德昌家的小院里,同鄉(xiāng)親們圍坐在一起,拉家常、聊民情、談生產(chǎn)、問生計,習近平總書記深情地說:“看到你們的生活,我頗為羨慕,舍不得離開。”

回顧古生村這些年來的變化,李德昌十分感慨:“從污水管網(wǎng)改造到垃圾定點收集,從土地流轉(zhuǎn)到綠色種植,從產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整到鄉(xiāng)村振興,古生村村民牢記習近平總書記的殷殷囑托,走好綠色發(fā)展之路。在古生村,人人都是生態(tài)文明建設的踐行者、推動者,人人也都是鄉(xiāng)愁的守望者。”

如今,古生村不僅保留下了古戲臺、古寺古橋、古樹名木和白族傳統(tǒng)民風民俗,便利店、快遞收寄點、餐飲店、民宿一應俱全,還多了許多“新面孔”。科技小院師生團隊、農(nóng)業(yè)企業(yè)、文旅開發(fā)團隊紛紛入駐古生村,稻田觀光、古生八大碗、火把節(jié)、長街宴等體驗項目逐漸成形。2022年,古生村入選第四批全國鄉(xiāng)村旅游重點村,成了越來越多人“舍不得離開”的鄉(xiāng)愁承載地。

最近兩年,李德昌利用小院閑置的二、三樓布置了7間客房,開起了“鄉(xiāng)愁小院民宿”。“民宿開業(yè)以來,淡旺季的入住率都不錯,我們往后的生活會一年比一年好。家家戶戶自覺愛惜、保護環(huán)境,才能長長久久。”李德昌說,“十年過去了,洱海更清了,古生村的生產(chǎn)發(fā)展方式變了,不變的是望得見山、看得見水、記得住鄉(xiāng)愁的美好生活。”

大理市灣橋鎮(zhèn)古生村村民何利成——

搞試驗田轉(zhuǎn)型新農(nóng)人

雖是冬日,大理市灣橋鎮(zhèn)古生村卻暖意融融,縱橫交錯的田野從蒼山腳下一直延伸到洱海之畔。

古生村海岸線

見到村民何利成時,他正戴著草帽、頂著太陽,沿著田埂仔細檢查著剛冒頭的油菜嫩苗,時不時用手機記錄。“這一片共有800多畝地,其中150多畝是科技小院師生的試驗田,主要輪作種植水稻和油菜,都是科學綠色種植。”何利成介紹。

回想起2015年1月20日,何利成仍記憶猶新:“習近平總書記來考察時,就站在我家門口,和我親切握手交談。‘一定要把洱海保護好’這句話,我一直記在心里。”

2021年,云南農(nóng)墾集團大理蒼洱留香農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司入駐古生村,建設農(nóng)業(yè)綠色有機種植基地,何利成看準時機,應聘成為古生片區(qū)管理員,和村民們一起推廣有機耕作。

2022年初,中國工程院院士張福鎖帶領來自多所高校的研究生在古生村建立科技小院,開展洱海流域農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展研究。何利成主動拿出自己承包的土地作為試驗田,他也被聘請為科技小院校外導師,轉(zhuǎn)型成為一名“新農(nóng)人”。“我們改變了過去以大水大肥為主的種植方式,運用科技小院的數(shù)字技術,精準施肥、節(jié)水節(jié)肥。”說起綠色種植,何利成侃侃而談,“你看這些油菜,長得多好!這都是科技的力量。我們學會了生物防治、用有機肥,作物比以前長得更壯了,洱海也更清了。”

“洱海一年比一年清,我們的收入也增加了,真正過上了好環(huán)境帶來的好生活。”走在洱海邊,看著青山如畫、洱海悠悠,何利成打心底里高興。“希望生態(tài)文明建設越來越好,整個洱海流域?qū)崿F(xiàn)長久的綠色發(fā)展。”他說。

大理雙廊

記者手記

保護母親湖 人人在行動

站在洱海邊,眼前的景象如詩如畫,波光粼粼的湖水與藍天白云交相輝映,遠處的蒼山云霧繚繞,美不勝收。十年前,習近平總書記的深情囑托——“一定要把洱海保護好,讓‘蒼山不墨千秋畫,洱海無弦萬古琴’的自然美景永駐人間”,如同一顆種子,深深種在了大理人民的心中。從此,洱海的保護與治理,成為了大理白族自治州的頭等大事,也點燃了洱海流域各族群眾心中的希望之火。

曾經(jīng)雜草叢生的河岸,如今已變成綠樹成蔭、鳥語花香的生態(tài)走廊。在與沿岸村民的交流中,我們聽到了許多動人的故事,他們講述著如何放棄傳統(tǒng)養(yǎng)殖方式,轉(zhuǎn)而發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè),以減少對洱海的污染;如何自發(fā)組織起來,清理湖面垃圾,保護水源地,保護這片珍貴的湖泊。

古生村見證了洱海治理的艱辛與成效。從截污治污到生態(tài)修復,從河湖長制到網(wǎng)格化管理,每一項措施都凝聚著干部群眾的心血與汗水,他們用最質(zhì)樸的行動,表達對洱海母親湖的愛。科技小院的師生與村民攜手,推廣有機耕作,科學種田,使田野成為村里的綠色寶庫,更成為洱海保護的一道堅實防線。

大理州構建了覆蓋全流域的治理體系,包括污水收集處理系統(tǒng)、河道生態(tài)化治理和清水疏導工程等。同時,推動綠色生態(tài)種植和養(yǎng)殖業(yè)的結構調(diào)整,減少化肥農(nóng)藥的使用量,降低農(nóng)業(yè)面源污染,加強科技支撐和信息化建設,利用現(xiàn)代化手段提高洱海保護的效率和精度。

這些具體措施取得了顯著的成果,洱海水質(zhì)連續(xù)多年保持優(yōu)良水平,湖體透明度提升至2.29米。一度消失的海菜花重現(xiàn)洱海,成為洱海生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善的生動寫照。

十年來,大理人民不僅用行動詮釋著對自然的敬畏與愛護,更努力保留著這里的鄉(xiāng)土氣息與人文風情。他們深知,洱海不僅僅是一片水域,更是大理人民的精神家園,承載著無數(shù)人的鄉(xiāng)愁記憶與情感。他們用實際行動踐行習近平總書記的囑托,讓洱海這片美麗的湖泊煥發(fā)出了新的生機與活力。

來源:云南日報-云新聞