2025-01-18 16:47 來源:昭通新聞網(wǎng)

汽車從巧家縣城出發(fā),順金沙江而下行10多公里,轉(zhuǎn)入蜿蜒的盤山公路,穿過一片片甘蔗林,就來到了位于白鶴灘街道巧家營社區(qū)三家村民小組的巧家縣佰意佳食品有限公司(簡稱“佰意佳公司”),遠(yuǎn)遠(yuǎn)地就聞到了糖香味。

“老板,我又拉來了一車甘蔗,請給我過過秤,稱一下有多少斤,能值多少錢?”1月16日,記者剛到佰意佳公司榨汁車間外,就有當(dāng)?shù)氐恼徂r(nóng)拉來了一大拖拉機的甘蔗,過秤后,裝上3000多元現(xiàn)金,笑咪咪地開著他的拖拉機走了。

走進(jìn)榨汁車間,里面堆滿了剛收購來的新鮮甘蔗,幾根一組的甘蔗同時被兩組工人分別送進(jìn)兩臺榨汁機里,一股股甘蔗汁淌進(jìn)了過濾池中,一陣陣甘蔗汁的清香飄來,讓人忍不住想舀起一瓢喝上一口……

才榨出來的汁液去除泥土、甘蔗渣等雜質(zhì)后,被送入了熬煮車間里,深水鍋、過濾鍋、濃縮出糖鍋三口方鍋從上到下依次排列,冒著陣陣熱氣和香味,幾名工人用工具使力攪動著糖汁。

“你們現(xiàn)在看到的這是熬糖的現(xiàn)代工藝,因為最近是收蔗熬糖的高峰時間,只能用這種工藝快速生產(chǎn)。”公司負(fù)責(zé)人朱立衛(wèi)介紹說。

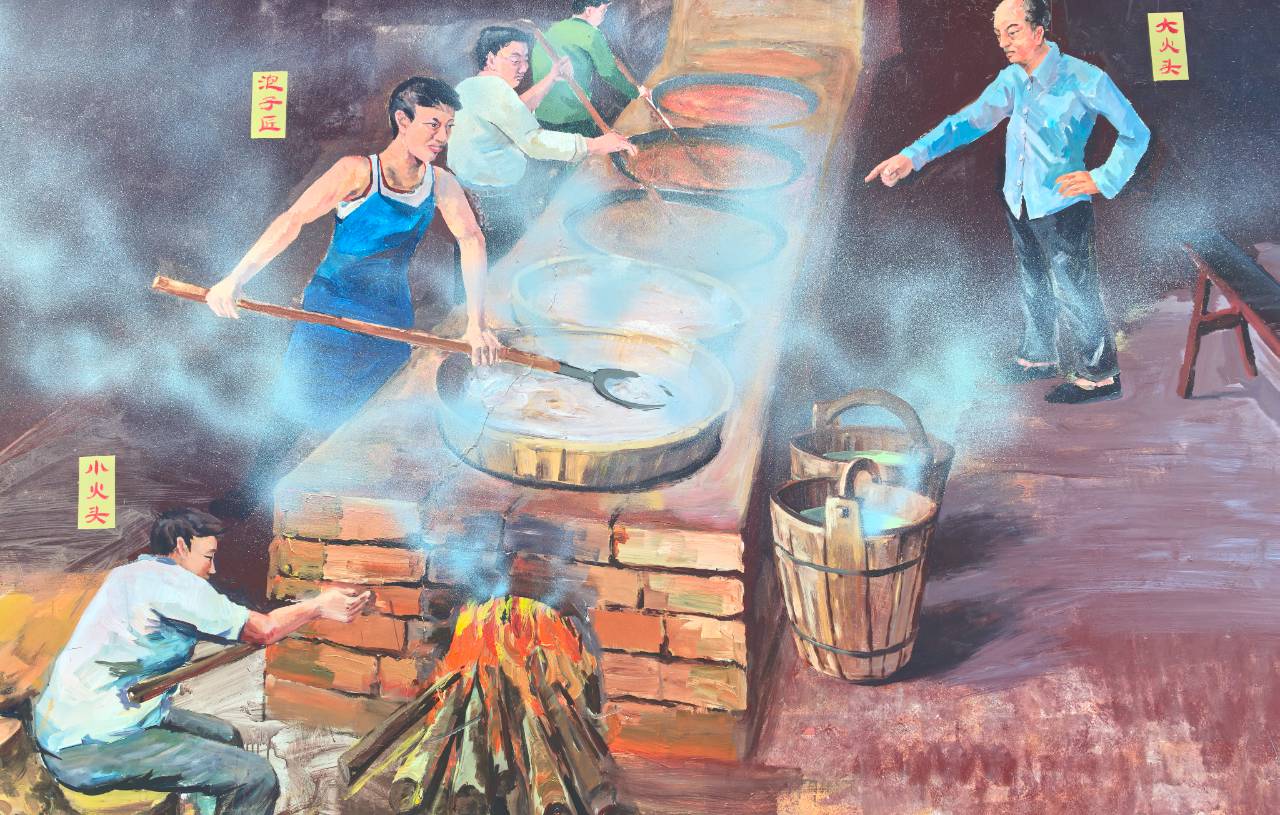

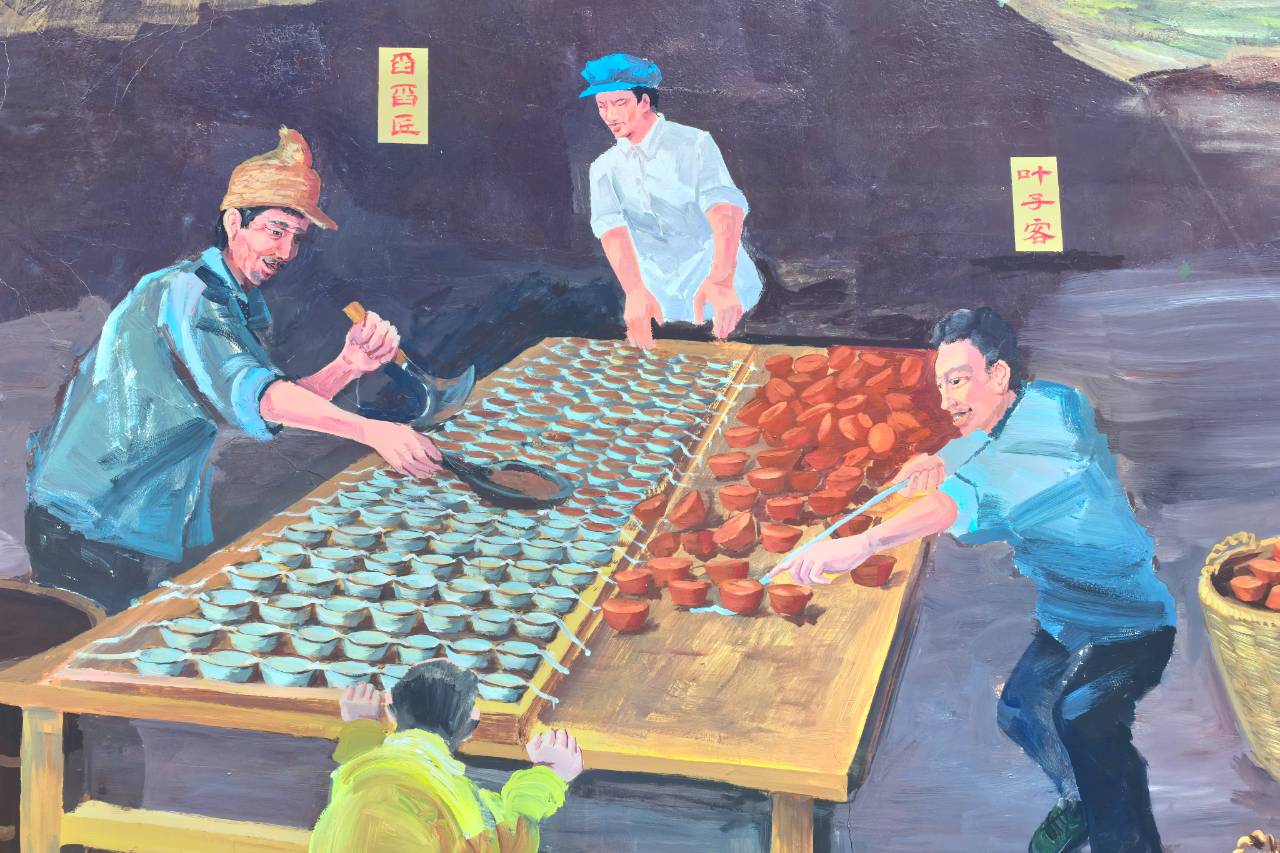

大火頭、榨匠、杠子匠、舀糖匠、起糖匠……在糖香四溢中,記者在公司墻上看到了云南省非遺工坊、云南省高新技術(shù)企業(yè)的牌子和土法熬糖工藝的介紹。朱立衛(wèi)說:“如果不忙時,我們就用土法熬糖,榨汁要用6口鍋依次小火熬煮,經(jīng)過開泡、趕水、過濾、搖瓢、打沙、成型等過程,歷經(jīng)‘五榨三濾兩浮一沉’,約10多個小時,才可將紅糖舀入模子,冷卻成型。”

走進(jìn)琳瑯滿目的產(chǎn)品展示大廳,只見貨柜上擺滿各式各樣包裝的紅糖,上面還標(biāo)注有“謝共國家庭農(nóng)場甘蔗紅糖、易田電商產(chǎn)品”等字樣。記者經(jīng)過了解得知,佰意佳公司已經(jīng)在周邊流轉(zhuǎn)了2000多畝土地,建立了6個家庭農(nóng)場,每個農(nóng)場有30多人,各農(nóng)場分別采取不同的品種和方法種植甘蔗,單獨熬糖,以便總結(jié)出最佳的甘蔗種植方法和技術(shù),目前種得最多的是巧選3號甘蔗種。

朱立衛(wèi)說:“我們2021年以前是一個5個人的小作坊,發(fā)展到現(xiàn)在已經(jīng)是有50人團(tuán)隊的規(guī)上企業(yè),主要從事甘蔗的種植、蔗糖加工、紅糖銷售,帶動工人就業(yè)500人次,全年實現(xiàn)產(chǎn)值2000萬元。”

紅糖雖然香甜,熬糖卻很辛苦。記者離開公司時,看見公司院墻邊有示范種植的甘蔗林和老牛拉磨榨汁的雕塑,墻壁上還有土法熬糖過程的油畫。熬糖、紅糖,不僅是一門生意,更是非物質(zhì)遺產(chǎn)文化,傳承著巧家人的記憶,記載著金沙江畔人們古往今來的生活

昭通市融媒體中心記者:陳忠華? 文/圖

校對:胡遠(yuǎn)松