2025-02-26 10:05 來源:微彝良微信公眾號

? ? ?

? ? ?

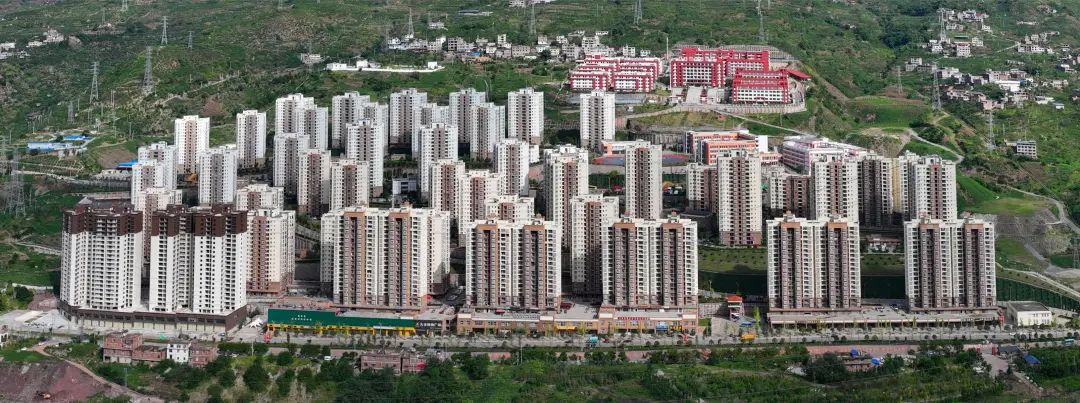

?初春時節(jié),走進彝良縣發(fā)界安置區(qū),暖陽穿過樹葉間隙,灑滿院壩,留下了溫熱。吃過早飯的老人們,有的三五成群散坐在小花園里聊天,有的圍著花園散步,有的忙著下棋……不遠處,廣場的大屏幕里正播放著當日的新聞,眼前的景致恬靜而美好。

家住彝良縣發(fā)界街道團結社區(qū)的趙家芬老人正坐在小花園里繡鞋墊,針線在她的手指間靈活地穿梭著,鞋墊上秀美的花樣和齊齊整整的針腳印證了老人的繡工。趙家芬的老家在兩河鎮(zhèn),2019年底,她跟著家人搬到了距離縣城最近的發(fā)界街道易遷安置區(qū)。時光荏苒,一晃趙家芬老人在這里已經生活了五年。“到這里后還想要回老家不?”記者問。“不回去了,我們家?guī)卓谌巳慷及醽砹耍紶栍惺禄氐嚼霞乙呀洸涣晳T了,在這里什么事都不用操心,前年兒子兒媳由政府組織去浙江務工,孫子在發(fā)界小學上學,我生病了在小區(qū)里面的衛(wèi)生院就能看病,現在吃穿住都不用擔心!”趙家芬老人搖搖頭笑著說。對于她來說,如今朝夕相處的鄰居和貼心關愛的社區(qū)干部都是她的家人,生活便利的安置區(qū)早已成為了她的第二故鄉(xiāng)。

“居者有其屋”是人們對美好生活的共同期盼。走進彝良縣發(fā)界安置區(qū),錯落有致的樓房、寬闊的道路、完善的設施、高大的綠植,無不彰顯著新家園的溫馨與美好。

今年,是彝良縣搬遷群眾到發(fā)界安置區(qū)的第五個年頭,自2019年易地扶貧搬遷以來,彝良縣發(fā)界街道持續(xù)做好搬遷后續(xù)扶持工作,以實現“搬得出、穩(wěn)得住、能致富”為目標,扎實推進搬遷安置區(qū)基礎設施和公共服務建設,通過強化就業(yè)扶持、夯實教育軟硬件建設、完善轄區(qū)醫(yī)療保障體系、優(yōu)化“一老一小”服務保障等措施,讓搬遷群眾迎來了嶄新的生活,讓他們真正實現了安居夢。

走進發(fā)界巴食川珍扶貧車間,一派熱火朝天的生產景象。車間里,擺放著各類先進的竹筍加工設備,從去皮到清洗、切割、腌制,每一道工序工人們都有條不紊地進行著,臉上洋溢著對生活的滿足和對未來的期待。

“安置區(qū)引進竹筍加工企業(yè),我在家門口就能實現就業(yè)。我平均每個月都能拿到6000元左右,比在外面打工強,現在既能夠照顧家里的老人和孩子,又多了一份穩(wěn)定的收入。”務工人員劉燈巧告訴記者,她很滿意現在的生活節(jié)奏。曾經,劉燈巧和家人住在偏遠的大山深處,交通不便,土地貧瘠,一年到頭辛勤勞作,卻只能勉強維持生計。易地扶貧搬遷政策讓她們住進了寬敞明亮的新房子,就近務工更讓她家的條件得到了極大改善。

發(fā)界安置區(qū)作為昭通市規(guī)模超萬人的大型易地扶貧搬遷安置區(qū),共承接來自縣內各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)的2.5萬余名搬遷群眾。就業(yè)為民生之本,如何讓搬遷群眾穩(wěn)得住,是提升群眾獲得感和幸福感的關鍵。近年來,發(fā)界街道堅持以人民為中心的發(fā)展理念,不斷完善搬遷后續(xù)扶持政策,引進巴食川珍、仕邦服飾、渝來面條等企業(yè),讓群眾出家門、進廠門,帶動群眾就地就近就業(yè)增收。

“我們招工的前提都是易遷群眾優(yōu)先,廠里多數工人都是來自安置區(qū)。他們在家門口的工廠就能上班,會覺得生活越來越有奔頭。”巴食川珍辦公室負責人告訴記者。

巴食川珍于2020年入駐彝良發(fā)界扶貧車間,目前共有員工196人,其中易遷群眾154人,占78.6%。工廠共有7條生產線,產品有火鍋清水筍、開袋即食產品兩大類別。2024年加工竹筍9280噸,產值達1.24億元,為地方經濟注入了新的活力。

搬得出,還要穩(wěn)得住。為持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果,深入推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施,近年來,發(fā)界街道多措并舉抓牢抓實穩(wěn)崗就業(yè)工作,聚焦組織化和市場化,緊盯易地扶貧搬遷勞動力等重點群體,扎實做好信息摸排、崗位推送、集中輸出、技能培訓、穩(wěn)崗服務等工作,促進易遷群眾實現更加充分、更加穩(wěn)定、更高質量的就業(yè)。安置區(qū)有勞動力14469人,已就業(yè)13376人,就業(yè)率為92.45%。2024年以來,發(fā)界街道共組織開展技能提升培訓班10期448人;舉辦東西部勞務協作專場招聘會3場、座談會3場;申報“家門口的務工車間”6個,吸納就近就業(yè)勞動力606人;組織“點對點、一站式”集中輸送務工人員74人。

近年來,發(fā)界街道聚焦社會民生事業(yè),通過強化政策落實保障、夯實基礎服務根基,全力為民生保障注入源源不斷的動力。2024年,發(fā)界街道舉辦暑期興趣班,累計上課30天180課時;高考考錄二本及以上大學生22人;中考升學率達95.5%;協調愛心企業(yè)捐贈價值20余萬元的校服2200套,價值近10萬元的課桌椅600套,價值8.8萬元的教學物資和體育器材;發(fā)動轄區(qū)企業(yè)、商會、愛心人士等社會力量參與捐資助學活動,共籌集到助學金13萬余元。

易地搬遷群眾彭祥英的老家原本在洛澤河鎮(zhèn)倉盈村,那里山高坡陡,看病就醫(yī)是個大難題。“以前生了病,得走幾十里的山路去鎮(zhèn)上的小診所,條件簡陋,而且很多病都看不了。”彭祥英說。如今,安置區(qū)里有了社區(qū)醫(yī)院,慢性病和感冒發(fā)燒等小病下樓就能看,她再也不用長途跋涉趕到縣城區(qū)看病。社區(qū)醫(yī)院不僅給她建立了詳細的個人健康檔案,定期還有醫(yī)生上門隨訪,指導她用藥和飲食。“現在看病方便多了,醫(yī)生還經常關心我的身體,上門來給我測量血壓、血糖,我這心里踏實得很。”彭祥英臉上洋溢著幸福的笑容。

除此之外,彝良縣人民醫(yī)院發(fā)界院區(qū)的落戶也為易遷群眾看病提供了有力“醫(yī)”靠。該院總投資6.6億元,設置床位1000張,總建筑面積13.25萬平方米,于2024年7月1日開始啟動運營,曾經看病難、看病貴的問題得到了有效解決,群眾不再為疾病擔憂,健康有了堅實保障。

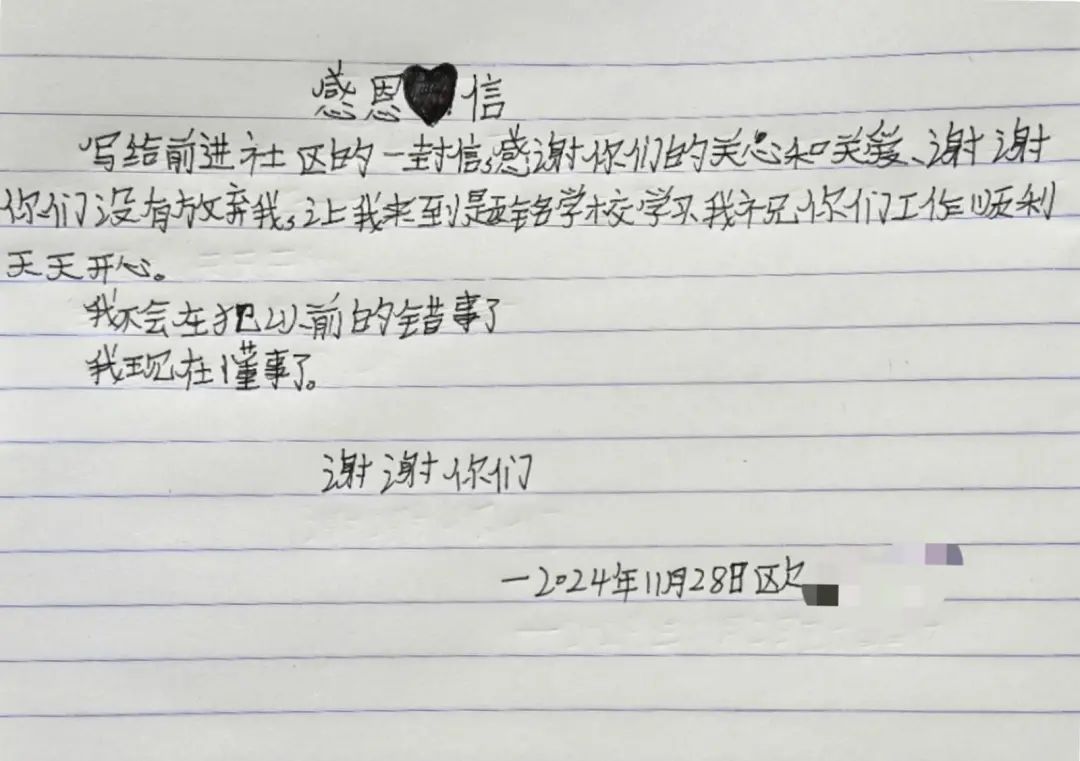

“這是我收到過最好的禮物!”前進社區(qū)的工作人員肖麗萍拿出那張她珍藏在抽屜里的感謝信,臉上寫滿驕傲和幸福。

“謝謝你們沒有放棄我,讓我到題銘學校學習。我祝你們工作順利!”2024年感恩節(jié)當天,前進社區(qū)的工作人員肖麗萍收到一封誠意滿滿的感謝信。

住在前進社區(qū)的小歐,因父母雙殘,出現思想行為偏差、厭學等情況,小小年紀的她一度陷入迷茫。社區(qū)工作人員入戶了解到具體情況后,經常去家訪,耐心詢問身體狀況和學習情況,關心小歐的生活起居,并經常去學校看望她,經過一次次的開導和鼓勵,吹散了小歐心中的陰霾,她反思自己的過錯,決心改正并珍惜機會,努力改變自己,主動承擔起自己應盡的責任,心中又慢慢充滿了陽光。

“我現在沒事的時候去社區(qū)老年之家下下棋,鄰里之間有啥大事小事都喜歡叫我?guī)兔φ{解,我覺得活得很有價值。”在老家就擅長調解糾紛的嚴會舉,被安排到了安置區(qū)的松柏調解服務隊,人緣也越來越廣。

“一老一小”,一頭連著“夕陽”,一頭連著“朝陽”,是事關千家萬戶的“關鍵小事”和“民生大事”。安置區(qū)內的三個社區(qū)為老年人提供了休閑娛樂、愛心視頻連線、集體生日等服務,讓他們安享晚年;為孩子打造了圖書閱覽室、假期托管,讓他們在快樂中成長,在知識的海洋中遨游;社區(qū)志愿者經常組織關愛活動,為老人和孩子送去溫暖和關懷。

近年來,發(fā)界街道堅持把“一老一小”事業(yè)作為一項暖心的民生工程,以構建多元化養(yǎng)老服務為重點,以建設多彩童年兒童之家為契機,創(chuàng)新舉措、解題破難、打造亮點,著力筑牢民生底線,積極探索精細化服務新模式,用心用情托起“一老一小”穩(wěn)穩(wěn)的幸福。

從當初水電開了不會關,門不會鎖,不會使用電梯,找不到自己的家,不習慣沖廁,到現在正在融入新生活,這一點一滴生活習慣的改變,離不開背后社區(qū)派專人手把手的教授,讓易地搬遷群眾真切地感受到黨和政府暖陽般的溫馨關懷。社區(qū)工作人員,保姆式、子女式的照料,讓他們的精神面貌和思想觀念都發(fā)生了喜人的變化。大家心中最想說和說的最多的一句話,就是“感恩共產黨,感謝政府!”

五年的時光見證了易地搬遷群眾從不安到篤定,從迷茫到堅定的蛻變。新家園里,就業(yè)增收穩(wěn)中求進,鄰里和睦友愛,教育醫(yī)療資源不斷完善,生活芝麻開花節(jié)節(jié)高。從“憂居”到“宜居”,從“搬得出”到“穩(wěn)得住”,這一樁樁、一件件的變化,都是民生保障的生動注腳,也是易地搬遷群眾美好生活的堅實起點。華燈初上,霓虹閃爍,熙熙攘攘的人群滿面春風,發(fā)界安置區(qū)的故事還在繼續(xù),而這里的每一位群眾,都是這個故事的主角。

來源:微彝良微信公眾號