2025-03-17 12:54 來源:昭通新聞網(wǎng)

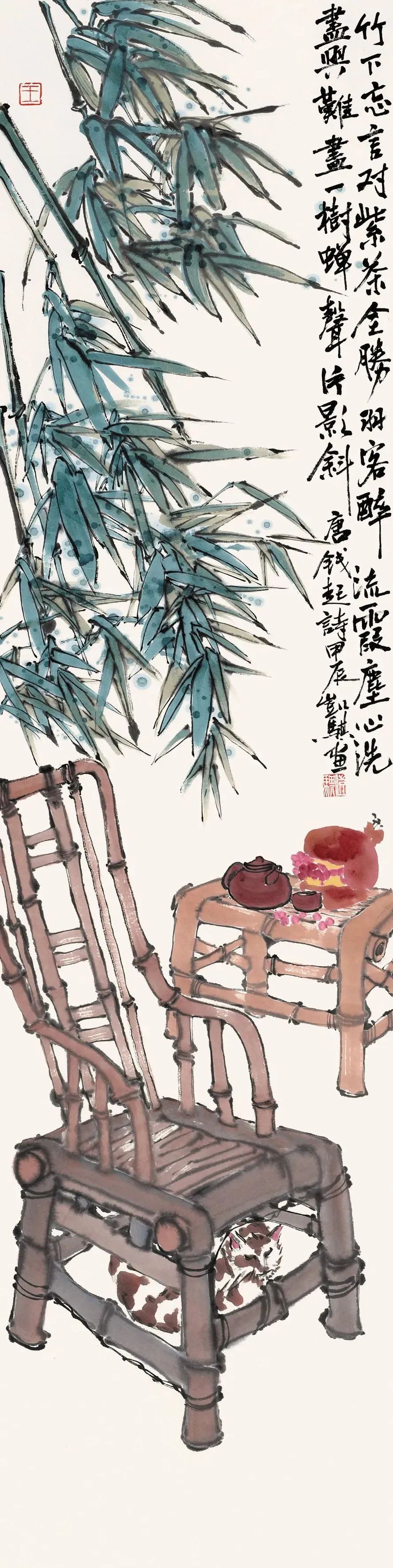

在當今全球化的藝術(shù)舞臺上,東方美學(xué)以其獨特的魅力和深厚的文化底蘊,正逐漸成為引領(lǐng)潮流的重要力量。王凱騏在他的作品中展現(xiàn)出對東方美學(xué)的獨特詮釋以及對傳統(tǒng)與創(chuàng)新的不懈探索。這種深植于文化根脈的創(chuàng)造,既非西方中心主義的鏡像投射,也不是封閉的文化守靈,而是讓東方美學(xué)真正成為構(gòu)建人類新視覺語系的活性因子。人們看到的是屬于未來的藝術(shù)生命體正在傳統(tǒng)土壤中裂變新生。

《迎風(fēng)》139cm*35cm

根脈深處的視覺胎記

云南的紅土地是王凱騏最初的顏料盤。滇東北昭通的崖壁上,玄武巖的層理裂縫如同大地裂開的血管,少年時期的他常坐在巖壁下寫生,鉛筆劃過紙張的沙沙聲與山風(fēng)掠過石隙的呼嘯形成天然和弦。那些刀劈斧削般的巖層結(jié)構(gòu),在他成年后,化作地涌金蓮中剛勁的筆觸鋒芒。花瓣邊緣的鋸齒狀裂痕,正是對故鄉(xiāng)巖壁記憶的抽象轉(zhuǎn)譯。王凱騏的藝術(shù)之旅,宛如一首悠揚而激昂的樂章,起始于他對生活細致入微的觀察和熱愛。他先后畢業(yè)于云南藝術(shù)學(xué)院、中央美術(shù)學(xué)院,扎實的學(xué)院派訓(xùn)練奠定了他深厚的藝術(shù)功底,為這首樂章定下了穩(wěn)健而和諧的基調(diào)。在他的藝術(shù)成長過程中,云南這片神奇的土地成為了他取之不盡、用之不竭的靈感源泉。云南豐富多樣的自然景觀、多元的民族文化深深烙印在他的心中,為他日后的創(chuàng)作提供了源源不斷的素材和動力。早年對滇東北昭通高山峽谷硬朗線條的深刻印象,以及在昆明、西雙版納等地感受到的不同自然風(fēng)光,都在王凱騏的創(chuàng)作中留下了印記。他曾入選“中國中青年海外研修工程”,作為第七批海外研修人員考察東南亞美術(shù),這一經(jīng)歷拓寬了他的藝術(shù)視野,讓他有機會接觸到不同地域、不同風(fēng)格的藝術(shù)形式,為他的創(chuàng)作注入了新的元素,使他的藝術(shù)樂章更加豐富多元。

《石語NO.5》138cm*60cm

在不斷地學(xué)習(xí)與探索中,王凱騏逐漸形成了自己獨特的風(fēng)格,他的作品既有對傳統(tǒng)文化的尊重與傳承,又有對現(xiàn)代藝術(shù)的創(chuàng)新與突破,展現(xiàn)出一種兼容并蓄、獨具一格的魅力。就像一位技藝精湛的音樂家,巧妙地將傳統(tǒng)的旋律與現(xiàn)代的節(jié)奏相融合,演奏出令人耳目一新的旋律。王凱騏的每一幅畫,都像是他對家鄉(xiāng)昭通的一次深情回望。昭通的山水、風(fēng)土人情,早已深深烙印在他的靈魂深處,成為他藝術(shù)創(chuàng)作的根基。他在繪畫時,將對家鄉(xiāng)的記憶、情感和熱愛,融入作品的每一個筆觸、每一抹色彩之中。

他在創(chuàng)作過程中,找到了自己的藝術(shù)定位和價值,實現(xiàn)了精神上的回歸。對于觀者來說,這些作品是王凱騏鄉(xiāng)愁的寄托。我們能從畫中感受到他對家鄉(xiāng)深深的眷戀之情,這種情感也能觸動我們內(nèi)心深處對故鄉(xiāng)的思念,引發(fā)強烈的情感共鳴。無論是遠離家鄉(xiāng)的游子,還是對陌生地域文化充滿好奇的人,都能在王凱騏的作品中,找到情感的寄托和心靈的慰藉。

噴薄向上的藝術(shù)爆發(fā)力

在傳統(tǒng)中國畫的題材領(lǐng)域,梅蘭竹菊等意象長期占據(jù)主導(dǎo),畫家們反復(fù)描繪,形成了相對固定的表現(xiàn)范式與審美標準。然而,王凱騏卻將目光投向了鮮少入畫的地涌金蓮。當我們看到他的《地涌金蓮NO.1》這幅作品時,那獨特的花卉形象瞬間抓住眼球。不同于常見花卉的柔美婉約,地涌金蓮綻放時有著一種突破土地的磅礴迸發(fā)感。王凱騏將其比作哪吒重生時涅槃的景象,賦予了這朵花別樣的生命力與精神內(nèi)涵。

“地涌金蓮”系列作品,在選材上的大膽突破,就已彰顯出其獨特之處。他沒有隨波逐流地選擇熱門題材,而是另辟蹊徑,為自己的藝術(shù)表達找到了獨特的載體,避免了在常見題材上的同質(zhì)化競爭,展現(xiàn)出敏銳的藝術(shù)洞察力和獨特的眼光。這種創(chuàng)新的選材,就像是在傳統(tǒng)繪畫的平靜湖面上投入了一顆石子,激起了觀者內(nèi)心對未知藝術(shù)世界的好奇與探索欲望。他以靈動且富有變化的線條勾勒地涌金蓮的形態(tài),時而剛勁有力,如同鐵畫銀鉤,凸顯出花朵堅韌的特質(zhì);時而柔和細膩,似潺潺流水,展現(xiàn)出花瓣的柔美。在《地涌金蓮NO.1》中,線條在花朵的輪廓與脈絡(luò)間游走,精準地捕捉到了地涌金蓮的神韻。

《涌金NO·1》139cm*35cm

墨色的運用上,他大膽采用濃淡相間、干濕結(jié)合的手法,使畫面層次豐富且富有立體感。深色的墨韻用于表現(xiàn)花朵的厚重與深沉之處,淡墨則營造出一種朦朧的氛圍,增強了畫面的空間感。這種對墨色的精妙掌控,繼承了傳統(tǒng)中國畫用墨的精髓,也融入了個人的創(chuàng)新理解。

在構(gòu)圖方面,王凱騏突破了傳統(tǒng)中國畫對稱式構(gòu)圖和散點透視的常規(guī)。在部分作品中,他將地涌金蓮置于畫面中心,通過夸張其形態(tài)和比例,使其占據(jù)畫面的主導(dǎo)空間,形成強烈的視覺沖擊力,仿佛能讓觀者感受到花朵蓬勃生長的力量。在《地涌金蓮NO.1》中,雖未過度夸張,但通過巧妙的布局,使花朵與周圍的枝葉相互映襯,營造出自然而和諧的畫面節(jié)奏。同時,他還善于運用留白手法,為畫面增添了空靈的意境,引導(dǎo)觀者的視線聚焦于地涌金蓮這一主體,讓其成為畫面的靈魂所在。

與傳統(tǒng)作品色彩運用營造意境不同,王凱騏更多的是借助筆墨和構(gòu)圖來展現(xiàn)地涌金蓮的生命力。他的作品中蘊含著對傳統(tǒng)筆墨技法的堅守,又在構(gòu)圖和表現(xiàn)形式上進行創(chuàng)新,用現(xiàn)代藝術(shù)手法下對傳統(tǒng)元素的演繹,體現(xiàn)了東方美學(xué)中對意境的追求,強調(diào)通過作品傳達超越視覺的精神境界。

當觀者凝視這些作品時,很容易被其中蘊含的精神力量所感染。地涌金蓮那蓬勃的生命力,會讓我們聯(lián)想到自己在生活中面對困難時的掙扎與奮斗。它激勵著我們,無論遇到多大的挫折,都要像地涌金蓮一樣,保持堅定的信念,勇敢地綻放自己的光芒。這種精神內(nèi)涵的升華,使得王凱騏的“地涌金蓮”系列作品具有了超越畫面本身的價值,成為了鼓舞人心的精神食糧,能夠與觀者的內(nèi)心產(chǎn)生深度的共鳴。

用辯證思考破解美學(xué)契約

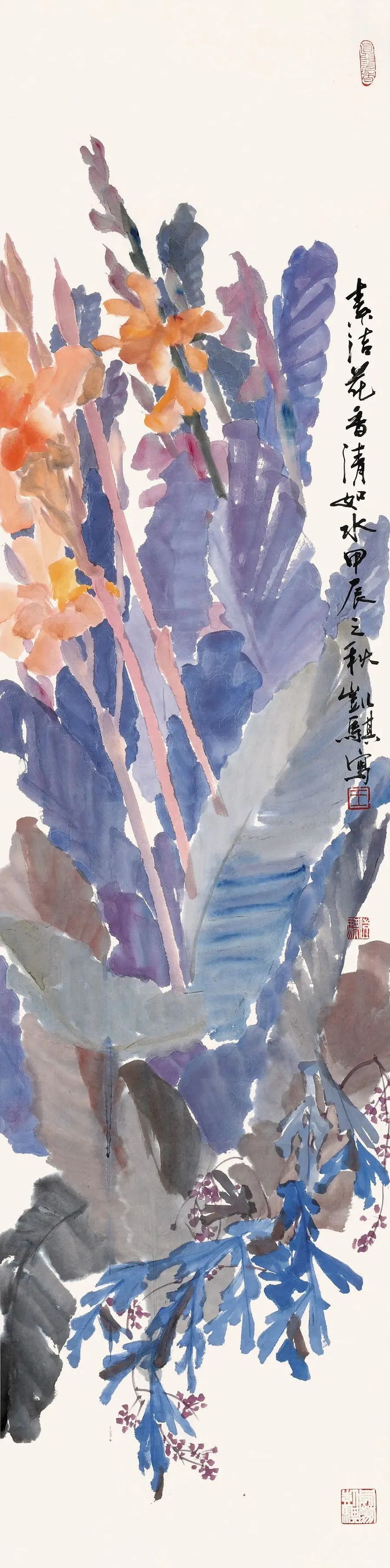

在很多武俠小說里,曼陀羅被描繪為西域奇毒,充滿了神秘與危險的色彩。然而,對于王凱騏來說,曼陀羅卻是童年記憶中一抹獨特的風(fēng)景。在他小時候的昭通地區(qū),野生的曼陀羅隨處可見,其獨特的外觀,美麗中帶著一絲神秘,深深吸引了年幼的他。這種好奇,源于曼陀羅與這片土地緊密相連的地域文化和個人情感。

這一系列作品,承載著他對家鄉(xiāng)昭通的眷戀。當我們看到王凱騏筆下的曼陀羅作品時,仿佛能感受到他童年時在田野間與曼陀羅相遇的那份驚喜與好奇。在畫中,曼陀羅的花朵色彩絢麗,形態(tài)獨特,每一片花瓣、每一根花蕊都被細膩地描繪出來,展現(xiàn)出其獨特的美感。而背景中隱約可見的山水元素,更是強化了這種地域文化的氛圍。對于那些同樣有著故鄉(xiāng)情懷的人來說,這幅畫就像是一把鑰匙,打開了他們內(nèi)心深處關(guān)于家鄉(xiāng)的記憶之門。

我們仿佛能看到自己小時候在家鄉(xiāng)的某個角落,發(fā)現(xiàn)一種新奇植物時的興奮模樣,這種情感的共鳴,讓我們對王凱騏的“曼陀羅”系列作品有了更深層次的理解和喜愛。

《羅仙》139cm*35cm

在王凱騏的認知里,曼陀羅的美與毒并非絕對的對立,而是一種辯證統(tǒng)一的存在。它外觀的美麗,能給人帶來視覺上的享受,然而其蘊含的毒性,又讓人對它心生畏懼。這種特性讓王凱騏聯(lián)想到生活中的諸多事物,它們往往都具有多面性,不能簡單地以好壞來評判。就如同《本草綱目》中許多有毒的草藥,若運用得當,便能造福人類一樣,曼陀羅的毒性在特定的情境下也能轉(zhuǎn)化為一種價值。

在王凱騏的曼陀羅繪畫作品中,我們可以看到這種辯證思考的體現(xiàn)。畫面中,曼陀羅的花朵色彩鮮艷,姿態(tài)優(yōu)美,展現(xiàn)出其迷人的一面;但同時,通過巧妙的筆觸和色調(diào)的運用,又透露出一絲潛藏的危險氣息。例如,在某些作品中,他用濃重的墨色勾勒出曼陀羅的枝干,與艷麗的花朵形成鮮明對比,暗示著其背后隱藏的復(fù)雜性。這種美與毒的交織,引導(dǎo)觀者去思考事物的多面性和復(fù)雜性,不局限于對曼陀羅這一植物的認知,而是對生活、對世界的一種哲學(xué)反思。王凱騏通過作品,成功地引發(fā)了觀者內(nèi)心的深度思考,讓我們在欣賞藝術(shù)的同時,也能獲得對生活的新感悟。

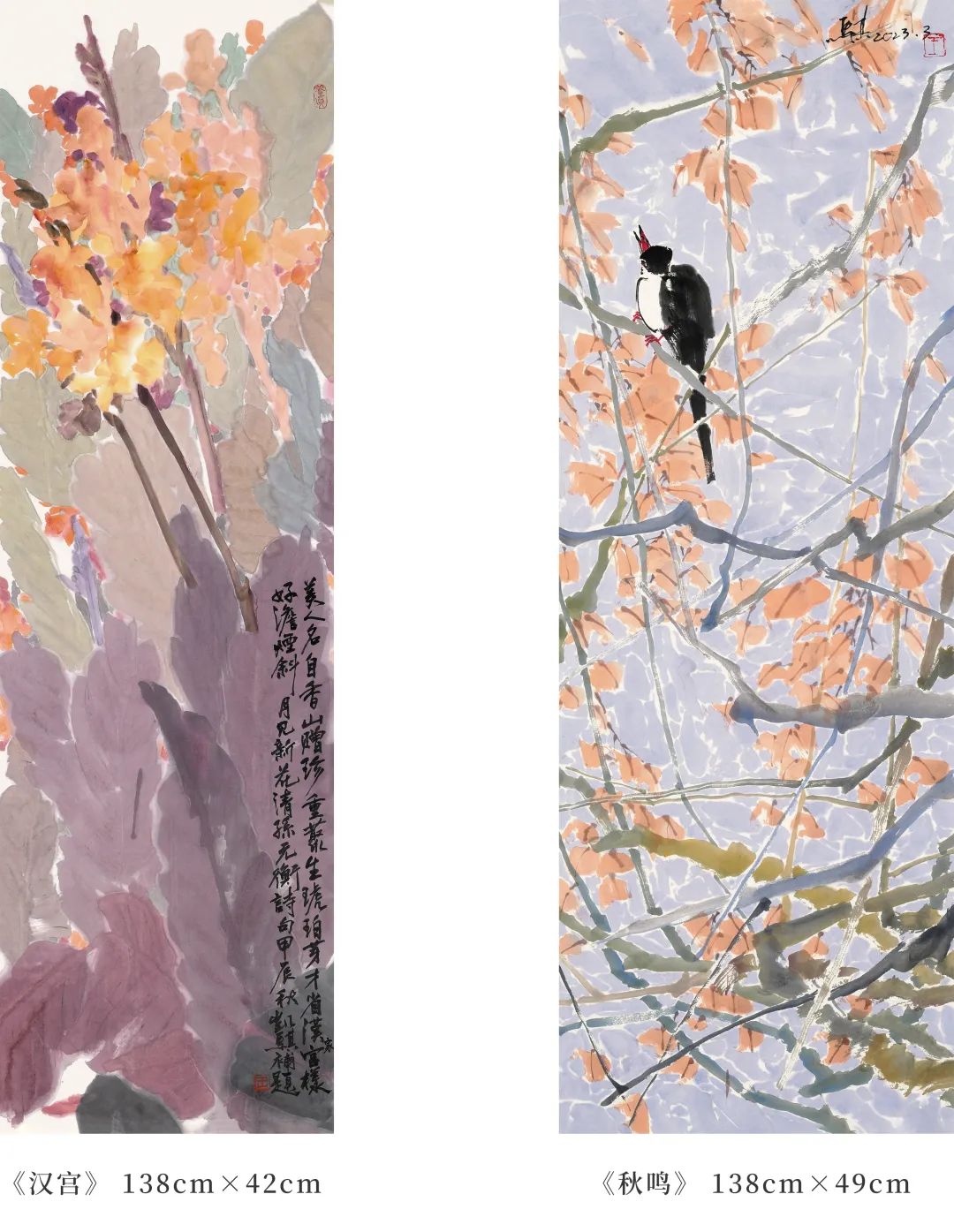

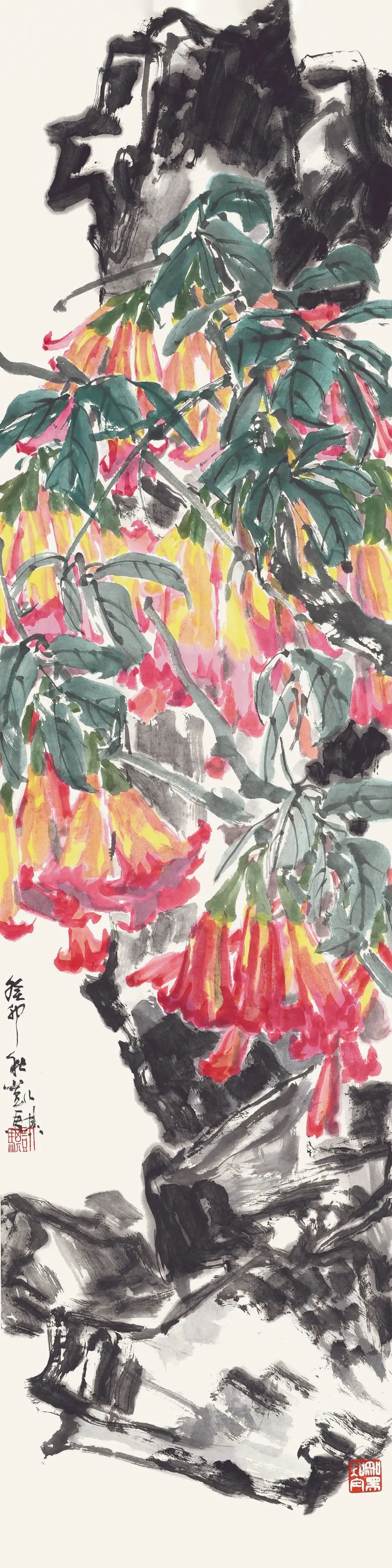

在畫面中找尋自我

王凱騏的作品中,始終貫穿著一種對藝術(shù)的執(zhí)著追求和對生活的熱愛之情。無論是描繪地涌金蓮的噴薄向上,曼陀羅的神秘鄉(xiāng)愁,還是《如水》的寧靜、《竹下》的高雅、《傲立》的堅韌,他都能將自己的情感和思考融入其中,使作品具有了靈魂和溫度。這種情感的注入,使得他的作品除視覺上的享受外還能觸動觀者內(nèi)心深處的情感共鳴。

《如水》這幅作品,仿佛是一首靈動的詩歌。畫面中,流暢的線條和淡雅的色調(diào),營造出寧靜而悠遠的氛圍,恰似潺潺流水,潤澤心田。它體現(xiàn)了王凱騏對自然之美的敏銳捕捉和細膩表達,他將從云南的山水之間汲取的那份寧靜與柔和,融入作品之中,展現(xiàn)出一種婉約的韻味。這與他對傳統(tǒng)中國畫中意境營造的追求相契合,通過簡潔而富有表現(xiàn)力的畫面,讓觀者仿佛置身于山水之間,聆聽自然的聲音。

《如水》139cm*35cm

《竹下》則展現(xiàn)出一種古樸而高雅的氣質(zhì)。竹子,作為中國傳統(tǒng)文化中高潔品質(zhì)的象征,在王凱騏的筆下被賦予了新的生命力。他運用蒼勁有力的筆觸勾勒出竹子的挺拔身姿,墨色的濃淡變化表現(xiàn)出竹子的質(zhì)感和光影效果。在構(gòu)圖上,他巧妙地安排竹子與周圍環(huán)境的關(guān)系,營造出一種清幽的氛圍。作品傳達出一種堅韌不屈、高潔自守的精神,如同王凱騏在藝術(shù)道路上堅守自我、追求卓越的寫照。

《竹下》139cm*35cm

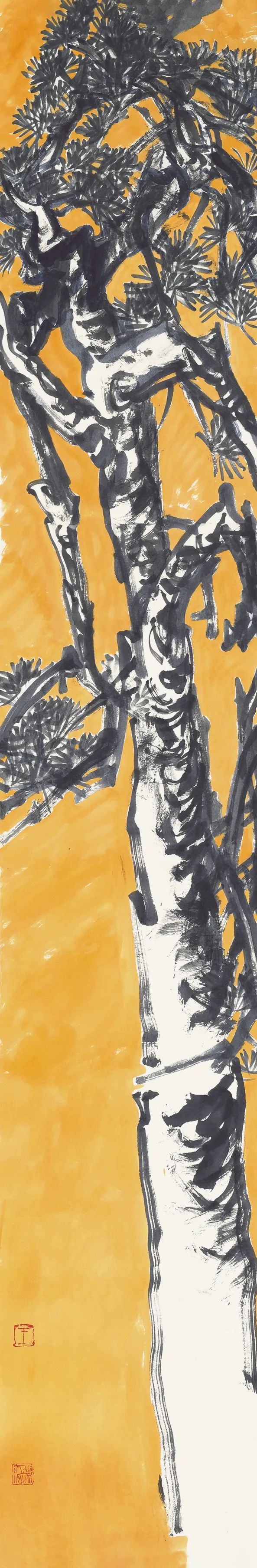

而《傲立》這幅水墨畫,如一座精神的豐碑。畫面中一棵挺拔的樹木占據(jù)主要部分,采用垂直構(gòu)圖,以近乎幾何化的垂直線貫穿畫面,體現(xiàn)出堅韌不拔的感覺。樹干以濃淡相間的水墨層層皴擦,保留了宋元山水的蒼勁質(zhì)感,枝葉則以枯筆飛白制造出類似油畫刮刀的粗糲感,讓葉片呈現(xiàn)出“銹跡斑斑”的工業(yè)質(zhì)感。黑灰色的樹木與橙黃色的背景形成鮮明對比,既有強烈的視覺沖擊,也可能隱喻傳統(tǒng)與現(xiàn)代的對立統(tǒng)一。整幅畫象征著傳統(tǒng)文化在現(xiàn)代社會中的堅持,以及藝術(shù)家對突破傳統(tǒng)、追求創(chuàng)新的決心。它激勵著觀者在面對時代的挑戰(zhàn)時,要像這棵傲立的樹木一樣,堅定信念,勇敢地展現(xiàn)自己的獨特價值。

《傲立》206cm*34cm

當觀者站在王凱騏的作品前,能感受到他在創(chuàng)作時的那份專注與熱情,也能體會到他對生活的感悟和對藝術(shù)的堅持。他的作品就像是一面鏡子,反映出我們內(nèi)心深處對美好事物的向往和對生活的熱愛。在這個快節(jié)奏的現(xiàn)代社會中,王凱騏的作品為我們提供了一個心靈的棲息地,讓我們能夠停下腳步,靜下心來,感受藝術(shù)的魅力,思考生活的意義。

王凱騏作品之所以能夠打動觀者的心,是因為他在創(chuàng)作中注入了真摯的情感,讓觀者能夠在作品中找到自己的影子,感受到生活的美好與復(fù)雜。無論是對生命力量的贊美,對家鄉(xiāng)的深深眷戀,還是對寧靜、高雅、堅忍等精神品質(zhì)的表達,都能引發(fā)觀者內(nèi)心深處的共鳴。他的藝術(shù)之路,也將激勵著更多的藝術(shù)家在傳承和弘揚中國傳統(tǒng)文化的基礎(chǔ)上,勇于創(chuàng)新,積極探索,為樹立中國藝術(shù)坐標,推動中國藝術(shù)的繁榮發(fā)展貢獻自己的力量。

《南芋》138cm*58cm

在未來的藝術(shù)征程中,相信王凱騏將繼續(xù)秉持著守正創(chuàng)新的精神,不斷探索和實踐,創(chuàng)作出更多優(yōu)秀的作品。讓我們在他的作品中,繼續(xù)感受藝術(shù)的魅力,尋找心靈的慰藉,汲取生活的力量,在東方美學(xué)的現(xiàn)代詮釋中不斷前行,讓東方美學(xué)在世界藝術(shù)舞臺上綻放更加耀眼的光芒。

文/陶園園

中國報告文學(xué)學(xué)會會員、云南省作家協(xié)會會員、云南蒙學(xué)研究會理事、云南省雜文學(xué)會會員、昆明市文藝評論家協(xié)會副秘書長、曾擔(dān)任《生活新報》首席記者、《昆明日報﹒大周末》責(zé)任編輯,現(xiàn)任云南老年報《文化周刊》主編

作者:陶園園