2025-05-03 19:33 來源:昭通新聞網(wǎng)

“今天我們來做一個(gè)小游戲,如果你開心呢就畫一個(gè)笑臉,如果有不愉快的事就畫一個(gè)傷心的表情……”4月16日下午,鎮(zhèn)雄縣場壩鎮(zhèn)第二小學(xué)的心理健康疏導(dǎo)室——“愛心媽媽”服務(wù)站里,14個(gè)孩子圍坐在兩張長桌前。段忠連老師輕聲細(xì)語地引導(dǎo)著,孩子們低頭在紙上涂畫,筆尖沙沙作響。窗外春光明媚,而室內(nèi)一場關(guān)于心靈的對(duì)話悄然展開。

2022年,鎮(zhèn)雄縣啟動(dòng)教育資源優(yōu)化配置工程,場壩鎮(zhèn)9所村級(jí)教學(xué)點(diǎn)并入第二小學(xué)。近2000名學(xué)生涌入這所鄉(xiāng)村寄宿制學(xué)校,其中大多數(shù)是父母外出務(wù)工的留守兒童。“孩子們周一到周五住校,周末回家也只能見到爺爺奶奶。他們的心事就像被鎖在抽屜里,找不到鑰匙。”段忠連老師的話道出了這場教育變革背后更深層的挑戰(zhàn)。

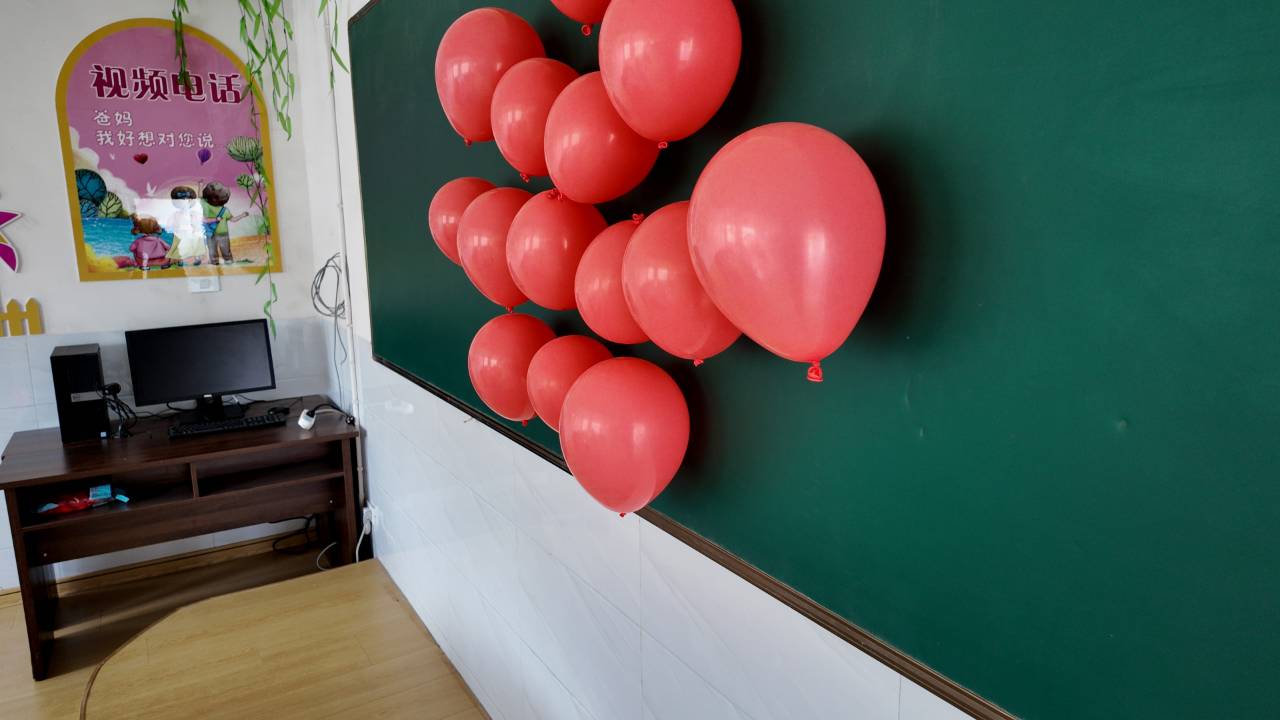

于是,一間20平方米的心理健康疏導(dǎo)室——“愛心媽媽”服務(wù)站應(yīng)運(yùn)而生。六名教師自愿組成團(tuán)隊(duì),每天兩人輪值,用游戲、手工和傾聽架起通往孩子內(nèi)心的橋梁。墻上貼著彩紙剪成的愛心,書架上擺滿繪本和黏土,黑板前掛著一串紅氣球,這里成了校園里最溫暖的角落。

“同學(xué)們,接下來玩扎氣球游戲!”王娜老師話音未落,原本拘謹(jǐn)?shù)暮⒆觽兺蝗换钴S起來。一個(gè)扎著馬尾的女孩率先舉手,用力戳破貼在黑板上的紅氣球。“砰”的一聲脆響后,她轉(zhuǎn)身露出虎牙:“老師,里面真的有紙條!”展開的紙條上寫著“你很棒”,女孩的笑容讓段忠連眼眶發(fā)熱,“我看到了,扎破氣球時(shí),他們的眼睛亮了一下。”

這樣的場景來之不易。最初,被班主任推薦來的孩子總是縮在角落,有的絞著衣角一言不發(fā),有的甚至抗拒進(jìn)門。“他們是被動(dòng)來的,以為自己做錯(cuò)了事。”王娜翻出記錄本,上面密密麻麻寫著觀察筆記:低年級(jí)孩子更需要生活照顧,高年級(jí)學(xué)生卻把心事裹成繭。

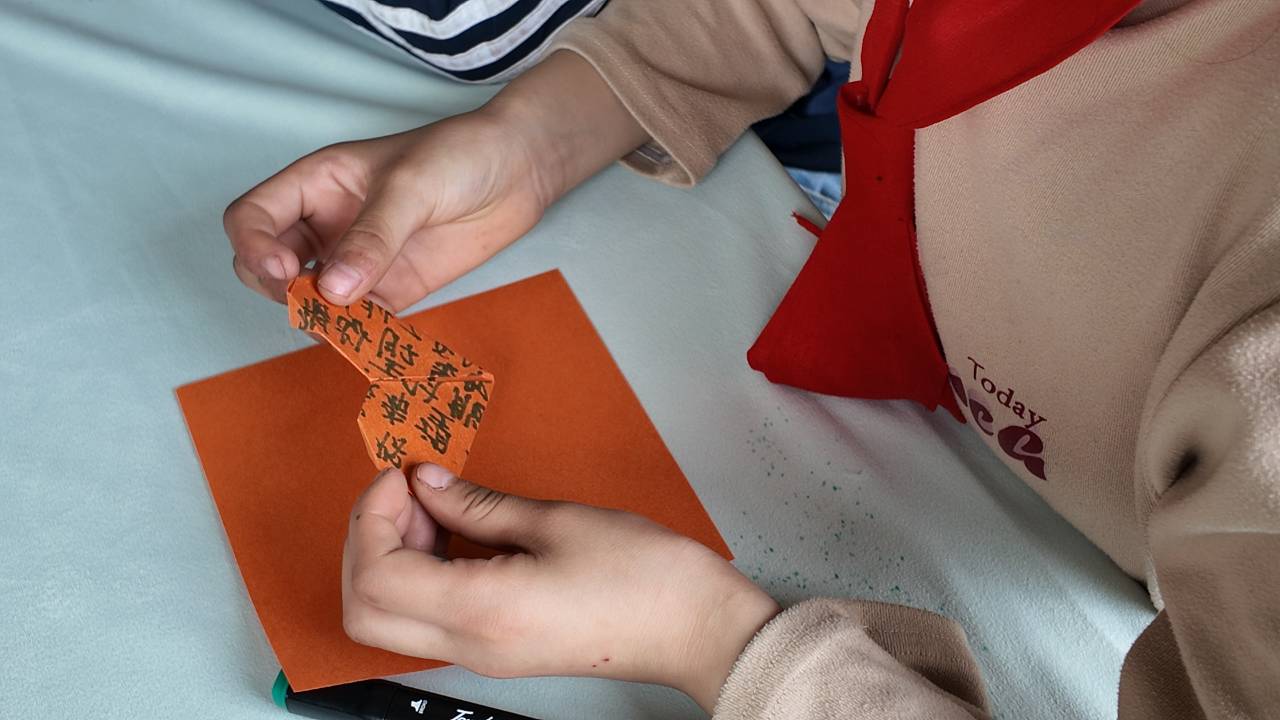

為了敲開這層“繭”,老師們化身“游戲設(shè)計(jì)師”:折紙愛心培養(yǎng)耐心,繪畫投射情緒,集體生日會(huì)傳遞歸屬感。最特別的當(dāng)數(shù)“親情電話角”——當(dāng)留守兒童撥通父母的視頻時(shí),老師們默默遞上紙巾,輕輕拍打他們抽泣的脊背。

下午兩點(diǎn),送走今天這一批孩子,段忠連和王娜癱坐在椅子上相視苦笑。這兩位兼職心理教師,一位教語文,一位教數(shù)學(xué),上學(xué)期對(duì)心理學(xué)還一竅不通。

“我們不是專業(yè)的,但必須做到專業(yè)”,在鎮(zhèn)雄這個(gè)曾是深度貧困縣的山區(qū),專業(yè)心理咨詢師仍是稀缺資源。場壩二小的六位老師自發(fā)組成學(xué)習(xí)小組:線上參加公益培訓(xùn),周末到縣里聽心理講座,甚至自費(fèi)購買游戲材料。他們總結(jié)出“觀察三步法”——看眼神是否躲閃、察作業(yè)是否潦草、聽發(fā)言是否積極。“現(xiàn)在我能分辨孩子是單純想家,還是遭遇了校園矛盾。”王娜游刃有余地向記者介紹著如何捕捉孩子們細(xì)微的情緒信號(hào)。

“希望每個(gè)老師都能成為‘愛心媽媽’。”段忠連和王娜有了新期待。

走出教室時(shí),春光依舊明媚,校園里依舊書聲瑯瑯。回望那間亮著暖光的屋子,恍若看見一簇火苗在滇東北的群山中倔強(qiáng)燃燒——那里有氣球爆破時(shí)的暢快笑聲,有被淚水浸濕的折紙,更有無數(shù)等待破繭成蝶的童年。這場關(guān)于心靈的守望,正為大山里的留守兒童種下整個(gè)春天。

見證了場壩二小心理健康疏導(dǎo)室——“愛心媽媽”服務(wù)站里的小故事,記者發(fā)現(xiàn):愛的教育不需要昂貴的道具,有時(shí)只需一方可以安心哭泣的天地,一群愿意俯身傾聽的大人。畢竟,每個(gè)孩子都值得被溫柔托住,正如每顆星星都應(yīng)擁有屬于自己的光。

暮色漸濃,疏導(dǎo)室墻上的“心愿樹”被燈光鍍上金邊。葉片狀便簽隨風(fēng)輕晃:“希望奶奶的病好起來”“想和爸爸媽媽去動(dòng)物園”“長大后要當(dāng)和楊老師一樣的人”……這些稚嫩的筆跡,見證著心靈的破土發(fā)芽。

記者 唐龍泉飛 文/圖