2025-05-25 13:34 來源:昭通新聞網(wǎng)

一

仔細(xì)觀察就會(huì)發(fā)現(xiàn),永善的行政版圖是一片沿著金沙江流域由西南往東北流向、呈“W”字形彎曲的線性區(qū)域,黃華鎮(zhèn)就坐落在這個(gè)“W”字形中間凸出的左側(cè)地帶。從地圖上看,它正好處于永善整個(gè)境域的中腰地段。黃華境內(nèi)為五蓮峰山脈的支脈,群山綿延,箐深谷狹,呈東高西低走勢(shì),東邊從海拔2265米的二龍口向西傾降至金沙江邊海拔僅有420米的翌字村,一下子就形成1800多米的相對(duì)高差,讓這里的山水和氣候呈現(xiàn)出明顯的立體特征。

這片傾斜的土地,前臨金沙江,背靠山巖和山梁,以緊鄰蓮峰境內(nèi)海拔3189米的鏡子山為最高點(diǎn),往西南方向依次延展降落的是老米寨梁子、劉家梁子、魔石坳,最后跌落到江邊的石板灘;往東北方向依次延展降落的是猴子巖、孫家梁子、羅家梁子、觀音巖、貓鼻梁、石家梁子、盧家梁子、七匹梁子、貓貓山、梯子巖、燕子巖,直至下降到江邊的王家梁子。一道道山梁將黃華圍攏在金沙江邊。而金沙江流經(jīng)這里時(shí),在中腰部位來了一個(gè)深入腹心的轉(zhuǎn)折,然后被一種無形的力量彈射回去,形成一個(gè)“U”字形的急轉(zhuǎn)彎。江對(duì)面“U”字形包圍的山梁像一條巨大的蒼龍,從蒼茫綿延的大涼山中露出半截身子,把頭伸進(jìn)金沙江,似在引水。每次站在高高的山坡上眺望這幅自然天成的壯闊場(chǎng)景,總會(huì)讓人感受到這片土地所蘊(yùn)含的堅(jiān)韌與包容。

在清朝和民國時(shí)期,黃華是昭通到四川涼山的交通要道,也是連接滇川兩省的重要通道,自古以來便是兵家必爭(zhēng)之地。境內(nèi)的黑鐵關(guān)、金鎖關(guān)與務(wù)基鎮(zhèn)境內(nèi)的回龍關(guān)三關(guān)并峙,為古時(shí)雄關(guān)險(xiǎn)隘。

據(jù)《永善縣志》記載:“同治元年(公元1862年)九月,太平軍石達(dá)開部眾分三路入滇,其中一路于十二月由宜賓溯江而上進(jìn)入永善,與清軍戰(zhàn)于金鎖、黑鐵、回龍三關(guān),二十七日攻破縣城(蓮峰),至次年一月離永善進(jìn)入昭通。”

主持編撰《嘉慶永善縣志略》的孫謙寫過一首題為《金鎖關(guān)》的詩:“傳道(聞)玉門勝,卻臨金鎖關(guān)。角吹邊月冷,烽靖野云間。地險(xiǎn)雄荒塞,天威鎮(zhèn)遠(yuǎn)山。緘扃依保障,將士破愁顏。”《嘉慶永善縣志略》中還有一首題為《黑鐵關(guān)》的詩,詩中寫道:“黑鐵雄關(guān)比鐵牢,山中狐兔久稱豪。將軍破敵如摧朽,終定烏蒙斬桀驁。”這兩首詩,從敘事內(nèi)容看,可能與清雍正年間“改土歸流”時(shí)在此發(fā)生的戰(zhàn)事有關(guān)。

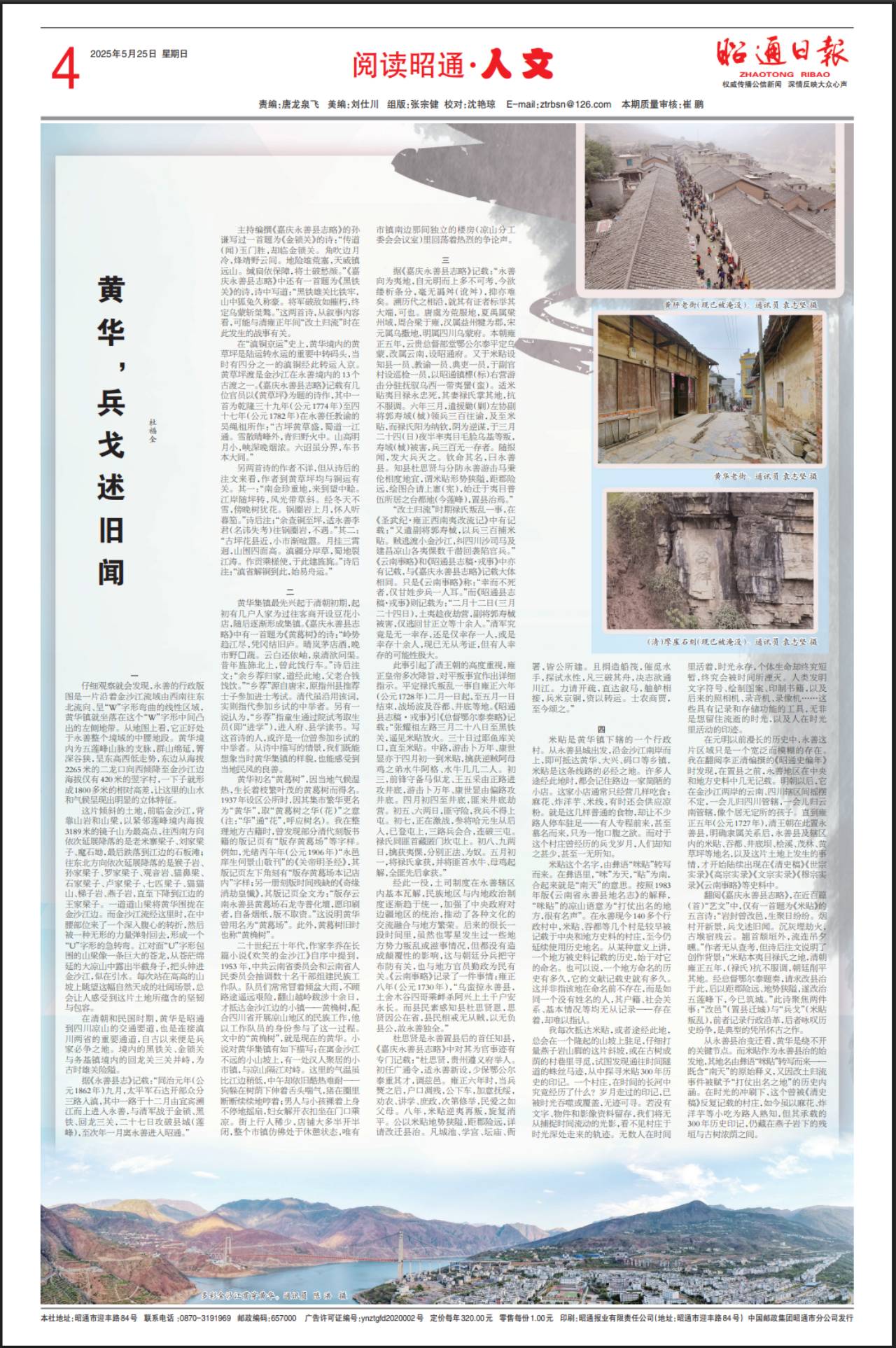

黃坪老街(現(xiàn)已被淹沒)。通訊員 袁志堅(jiān) 攝

在“滇銅京運(yùn)”史上,黃華境內(nèi)的黃草坪是陸運(yùn)轉(zhuǎn)水運(yùn)的重要中轉(zhuǎn)碼頭,當(dāng)時(shí)有四分之一的滇銅經(jīng)此轉(zhuǎn)運(yùn)入京。黃草坪渡是金沙江在永善境內(nèi)的13個(gè)古渡之一。《嘉慶永善縣志略》記載有幾位官員以《黃草坪》為題的詩作,其中一首為乾隆三十九年(公元1774年)至四十七年(公元1782年)在永善任教諭的吳繩祖所作:“古坪黃草盛,蜀道一江通。雪散晴峰外,青歸野火中。山高明月小,峽深晚煙濃。六詔雖分界,車書本大同。”

另兩首詩的作者不詳,但從詩后的注文來看,作者到黃草坪均與銅運(yùn)有關(guān)。其一:“南金珍重地,來到望中賒。江岸隨坪轉(zhuǎn),風(fēng)光帶草斜。經(jīng)冬天不雪,傍晚樹猶花。鍋圈巖上月,懷人聽暮笳。”詩后注:“余查銅至坪,適永善李君(名諱失考)往鍋圈巖,不遇。”其二:“古坪花縣近,小市漸喧囂。月掛三霄迥,山圍四面高。滇疆分岸草,蜀地裂江濤。作貢乘槎使,于此建旌旄。”詩后注:“滇省解銅到此,始易舟運(yùn)。”

二

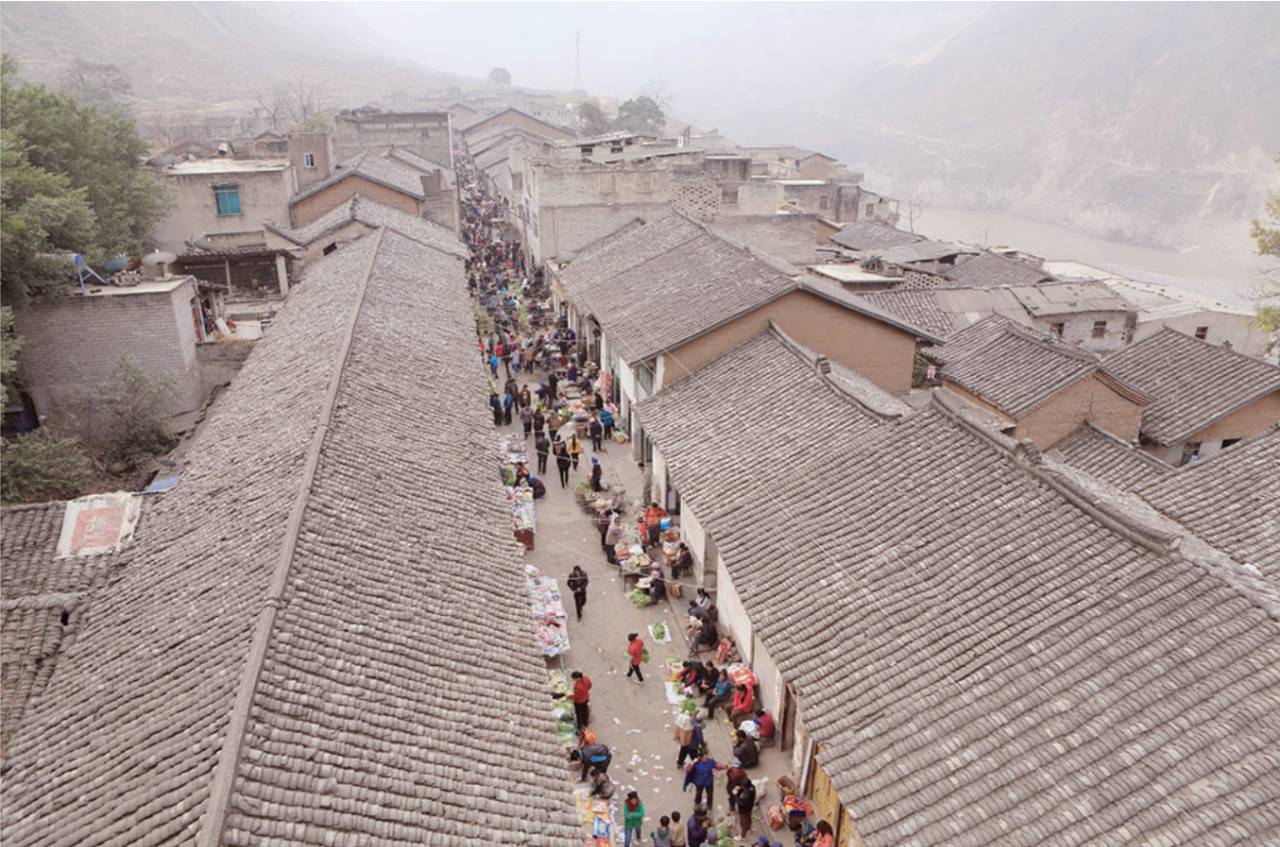

黃華集鎮(zhèn)最先興起于清朝初期,起初有幾戶人家為過往客商開設(shè)豆花小店,隨后逐漸形成集鎮(zhèn)。《嘉慶永善縣志略》中有一首題為《黃葛樹》的詩:“嶺勢(shì)趨江盡,憑岡結(jié)舊廬。晴嵐茅店酒,晚市野□蔬。云白還依岫,泉清欲問渠。昔年旌旆北上,曾此餞行車。”詩后注文:“余鄉(xiāng)薦歸家,道經(jīng)此地,父老合錢餞飲。”“鄉(xiāng)薦”源自唐宋,原指州縣推薦士子參加進(jìn)士考試。清代雖沿用該詞,實(shí)則指代參加鄉(xiāng)試的中舉者。另有一說認(rèn)為,“鄉(xiāng)薦”指童生通過院試考取生員(即“進(jìn)學(xué)”),進(jìn)入府、縣學(xué)讀書。寫這首詩的人,或許是一位曾參加鄉(xiāng)試的中舉者。從詩中描寫的情景,我們既能想象當(dāng)時(shí)黃華集鎮(zhèn)的樣貌,也能感受到當(dāng)?shù)孛耧L(fēng)的良善。

黃華初名“黃葛樹”,因當(dāng)?shù)貧夂驖駸幔L(zhǎng)著枝繁葉茂的黃葛樹而得名。1937年設(shè)區(qū)公所時(shí),因其集市繁華更名為“黃華”,取“黃葛樹之華(花)”之意(注:“華”通“花”,呼應(yīng)樹名)。我在整理地方古籍時(shí),曾發(fā)現(xiàn)部分清代刻版書籍的版記頁有“版存黃葛場(chǎng)”等字樣。例如,光緒丙午年(公元1906年)“永邑庠生何景山敬刊”的《關(guān)帝明圣經(jīng)》,其版記頁左下角刻有“版存黃葛場(chǎng)本記店內(nèi)”字樣;另一冊(cè)刻版時(shí)間殘缺的《奇緣消劫皇懴》,其版記頁全文為:“版存云南永善縣黃葛場(chǎng)石龍寺普化壇,愿印刷者,自備煙紙,版不取資。”這說明黃華曾用名為“黃葛場(chǎng)”。此外,黃葛樹舊時(shí)也稱“黃桷樹”。

二十世紀(jì)五十年代,作家李喬在長(zhǎng)篇小說《歡笑的金沙江》自序中提到,1953 年,中共云南省委員會(huì)和云南省人民委員會(huì)抽調(diào)數(shù)十名干部組建民族工作隊(duì)。隊(duì)員們常常冒著傾盆大雨,不顧路途遙遠(yuǎn)艱險(xiǎn),翻山越嶺跋涉十余日,才抵達(dá)金沙江邊的小鎮(zhèn)——黃桷樹,配合四川省開展涼山地區(qū)的民族工作,他以工作隊(duì)員的身份參與了這一過程。文中的“黃桷樹”,就是現(xiàn)在的黃華。小說對(duì)黃華集鎮(zhèn)有如下描寫:在離金沙江不遠(yuǎn)的小山坡上,有一處漢人聚居的小市鎮(zhèn),與涼山隔江對(duì)峙。這里的氣溫雖比江邊稍低,中午卻依舊酷熱難耐——狗躲在樹蔭下伸著舌頭喘氣,豬在圈里斷斷續(xù)續(xù)地哼著;男人與小孩裸著上身不停地?fù)u扇,婦女解開衣扣坐在門口乘涼。街上行人稀少,店鋪大多半開半閉,整個(gè)市鎮(zhèn)仿佛處于休憩狀態(tài),唯有市鎮(zhèn)南邊那間獨(dú)立的樓房(涼山分工委會(huì)會(huì)議室)里回蕩著熱烈的爭(zhēng)論聲。

三

據(jù)《嘉慶永善縣志略》記載:“永善向?yàn)橐牡兀栽鞫隙嗖豢煽迹裼|析條分,毫無譌舛(訛舛),抑亦難矣。溯歷代之相沿,就其有證者標(biāo)舉其大端,可也。唐虞為荒服地,夏禹屬梁州域,周合梁于雍,漢屬益州犍為郡,宋元屬烏撒地,明屬四川烏蒙府。本朝雍正五年,云貴總督部堂鄂公爾泰平定烏蒙,改屬云南,設(shè)昭通府。又于米貼設(shè)知縣一員、教諭一員、典吏一員,于副官村設(shè)巡檢一員,以昭通鎮(zhèn)標(biāo)(標(biāo))右營(yíng)游擊分駐撫馭烏西一帶夷蠻(蠻)。適米貼夷目祿永忠死,其妻祿氏掌其地,抗不服調(diào)。六年三月,遣援勦(剿)左協(xié)副將郭壽域(棫)領(lǐng)兵三百往諭,及至米貼,而祿氏陽為納欽,陰為逆謀,于三月二十四(日)夜半率夷目毛臉烏基等叛,壽域(棫)被害,兵三百無一存者。隨報(bào)聞,發(fā)大兵滅之。欽命其名,曰永善縣。知縣杜思賢與分防永善游擊馬秉倫相度地宜,謂米貼形勢(shì)狹隘,距郡險(xiǎn)遠(yuǎn),繪圖合請(qǐng)上憲(憲),始遷于夷目普伍所居之臺(tái)都地(今蓮峰),置縣治焉。”

黃坪老街(現(xiàn)已被淹沒)。通訊員 袁志堅(jiān) 攝

“改土歸流”時(shí)期祿氏叛亂一事,在《圣武紀(jì)·雍正西南夷改流記》中有記載:“又遣副將郭壽棫,以兵三百捕米貼。賊逃渡小金沙江,糾四川沙司馬及建昌涼山各夷倮數(shù)千潛回襲陷官兵。”《云南事略》和《昭通縣志稿·戎事》中亦有記載,與《嘉慶永善縣志略》記載大體相同。只是《云南事略》稱:“幸而不死者,僅甘姓步兵一人耳。”而《昭通縣志稿·戎事》則記載為:“二月十二日(三月二十四日),土夷趁夜劫營(yíng),副將郭壽棫被害,僅逃回甘正立等十余人。”清軍究竟是無一幸存,還是僅幸存一人,或是幸存十余人,現(xiàn)已無從考證,但有人幸存的可能性極大。

此事引起了清王朝的高度重視,雍正皇帝多次降旨,對(duì)平叛事宜作出詳細(xì)指示。平定祿氏叛亂一事自雍正六年(公元1728年)二月一日起,至五月一日結(jié)束,戰(zhàn)場(chǎng)波及吞都、井底等地。《昭通縣志稿?戎事》引《總督鄂爾泰奏略》記載:“張耀祖左路三月二十八日至黑鐵關(guān),遙見米貼放火。三十日過耶魚庫關(guān)口,直至米貼。中路,游擊卜萬年、康世顯亦于四月初一到米貼,擒獲逆賊阿母雞之弟水牛阿格、水牛幾幾二人。初三,前鋒守備馬似龍、王五采由正路進(jìn)攻井底,游擊卜萬年、康世顯由偏路攻井底。四月初四至井底,匪來井底劫營(yíng)。初五、六兩日,匪守險(xiǎn),我兵不得上屯。初七,正在激戰(zhàn),參將哈元生從后入,已登屯上,三路兵會(huì)合,連破三屯。祿氏同匪首藏匿門坎屯上。初八、九兩日,擒獲夷倮,分別正法、為奴。五月初一,將祿氏拿獲,并將匪首水牛、母雞起解,全匪先后拿獲。”

經(jīng)此一役,土司制度在永善轄區(qū)內(nèi)基本瓦解,民族地區(qū)與內(nèi)地政治制度逐漸趨于統(tǒng)一,加強(qiáng)了中央政府對(duì)邊疆地區(qū)的統(tǒng)治,推動(dòng)了各種文化的交流融合與地方繁榮。后來的很長(zhǎng)一段時(shí)間里,雖然也零星發(fā)生過一些地方勢(shì)力叛亂或滋事情況,但都沒有造成顛覆性的影響,這與朝廷分兵把守布防有關(guān),也與地方官員勤政為民有關(guān)。《云南事略》記錄了一件事情:雍正八年(公元1730年),“烏蠻掠永善縣,土舍木谷四哥乘釁殺阿興上土千戶安永長(zhǎng)。而縣民素感知縣杜思賢恩,思賢因公在省,縣民相戒無從賊,以無負(fù)縣公,故永善獨(dú)全。”

杜思賢是永善置縣后的首任知縣,《嘉慶永善縣志略》中對(duì)其為官事跡有專門記載:“杜思賢,貴州遵義府舉人。初任廣通令,適永善新設(shè),少保鄂公爾泰重其才,調(diào)茲邑。雍正六年時(shí),當(dāng)兵燹之后,戶口凋殘,公下車,加意撫綏,勸農(nóng)、講學(xué)、庶政,次第修舉,民愛之如父母。八年,米貼逆夷再叛,旋復(fù)消平。公以米貼地勢(shì)狹隘,距郡險(xiǎn)遠(yuǎn),詳請(qǐng)改遷縣治。凡城池、學(xué)宮、壇廟、衙署,皆公所建。且捐造船筏,催覓水手,探試水性,凡三破其舟,決志欲通川江。力請(qǐng)開疏,直達(dá)敘馬,舳艫相接,兵米京銅,資以轉(zhuǎn)運(yùn)。士農(nóng)商賈,至今頌之。”

四

米貼是黃華鎮(zhèn)下轄的一個(gè)行政村。從永善縣城出發(fā),沿金沙江南岸而上,即可抵達(dá)黃華、大興、碼口等鄉(xiāng)鎮(zhèn),米貼是這條線路的必經(jīng)之地。許多人途經(jīng)此地時(shí),都會(huì)記住路邊一家簡(jiǎn)陋的小店。這家小店通常只經(jīng)營(yíng)幾樣吃食:麻花、炸洋芋、米線,有時(shí)還會(huì)供應(yīng)涼粉。就是這幾樣普通的食物,卻讓不少路人停車駐足——有人專程前來,甚至慕名而來,只為一飽口腹之欲。而對(duì)于這個(gè)村莊曾經(jīng)歷的兵戈歲月,人們卻知之甚少,甚至一無所知。

米貼這個(gè)名字,由彝語“咪貼”轉(zhuǎn)寫而來。在彝語里,“咪”為天,“貼”為南,合起來就是“南天”的意思。按照1983年版《云南省永善縣地名志》的解釋,“咪貼”的涼山語意為“打仗出名的地方,很有名聲”。在永善現(xiàn)今140多個(gè)行政村中,米貼、吞都等幾個(gè)村是較早被記載于中央和地方史料的村莊,至今仍延續(xù)使用歷史地名。從某種意義上講,一個(gè)地方被史料記載的歷史,始于對(duì)它的命名。也可以說,一個(gè)地方命名的歷史有多久,它的文獻(xiàn)記載史就有多久。這并非指該地在命名前不存在,而是如同一個(gè)沒有姓名的人,其戶籍、社會(huì)關(guān)系、基本情況等均無從記錄——存在著,卻難以指認(rèn)。

我每次抵達(dá)米貼,或者途經(jīng)此地,總會(huì)在一個(gè)隆起的山坡上駐足,仔細(xì)打量燕子巖山腳的這片斜坡,或在古樹成蔭的村巷里尋覓,試圖發(fā)現(xiàn)通往時(shí)間隧道的蛛絲馬跡,從中探尋米貼300年歷史的印記。一個(gè)村莊,在時(shí)間的長(zhǎng)河中究竟經(jīng)歷了什么?歲月走過的印記,已被時(shí)光吞噬或覆蓋,無跡可尋。若沒有文字、物件和影像資料留存,我們將無從捕捉時(shí)間流動(dòng)的光影,看不見村莊于時(shí)光深處走來的軌跡。無數(shù)人在時(shí)間里活著,時(shí)光永存,個(gè)體生命卻終究短暫,終究會(huì)被時(shí)間所湮滅。人類發(fā)明文字符號(hào)、繪制圖案、印制書籍,以及后來的照相機(jī)、錄音機(jī)、錄像機(jī)……這些具有記錄和存儲(chǔ)功能的工具,無非是想留住流逝的時(shí)光,以及人在時(shí)光里活動(dòng)的印跡。

在元明以前漫長(zhǎng)的歷史中,永善這片區(qū)域只是一個(gè)寬泛而模糊的存在。我在翻閱李正清編撰的《昭通史編年》時(shí)發(fā)現(xiàn),在置縣之前,永善地區(qū)在中央和地方史料中幾無記載。明朝以后,它在金沙江兩岸的云南、四川轄區(qū)間搖擺不定,一會(huì)兒歸四川管轄,一會(huì)兒歸云南管轄,像個(gè)居無定所的孩子。直到雍正五年(公元1727年),清王朝在此置永善縣,明確隸屬關(guān)系后,永善縣及轄區(qū)內(nèi)的米貼、吞都、井底壩、檜溪、茂林、黃草坪等地名,以及這片土地上發(fā)生的事情,才開始陸續(xù)出現(xiàn)在《清史稿》《世宗實(shí)錄》《高宗實(shí)錄》《文宗實(shí)錄》《穆宗實(shí)錄》《云南事略》等史料中。

翻閱《嘉慶永善縣志略》,在近百篇(首)“藝文”中,僅有一首題為《米貼》的五言詩:“巖封曾改邑,生聚日紛紛。煙村開新景,兵戈述舊聞。沉灰埋劫火,古堠宿殘?jiān)啤BN首頹垣外,流連吊夕曛。”作者無從查考,但詩后注文說明了創(chuàng)作背景:“米貼本夷目祿氏之地,清朝雍正五年,(祿氏)抗不服調(diào),朝廷削平其地。經(jīng)總督鄂爾泰題奏,請(qǐng)求改縣治于此,后以距郡險(xiǎn)遠(yuǎn)、地勢(shì)狹隘,遂改治五蓮峰下,今已筑城。”此詩聚焦兩件事:“改邑”(置縣遷城)與“兵戈”(米貼叛亂),前者記錄行政沿革,后者詠嘆歷史紛爭(zhēng),是典型的憑吊懷古之作。

從永善縣治變遷看,黃華是繞不開的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。而米貼作為永善縣治的始發(fā)地,其地名由彝語“咪貼”轉(zhuǎn)寫而來——既含“南天”的原始釋義,又因改土歸流事件被賦予“打仗出名之地”的歷史內(nèi)涵。在時(shí)光的沖刷下,這個(gè)曾被《清史稿》反復(fù)記載的村莊,如今雖以麻花、炸洋芋等小吃為路人熟知,但其承載的300年歷史印記,仍藏在燕子巖下的殘?jiān)c古樹濃蔭之間。

作者:杜福全