2025-06-11 07:49 來源:昭通新聞網(wǎng)

在基層醫(yī)療戰(zhàn)線上,有這樣一群特殊的“耕耘者”,他們用鑷子當(dāng)“鋤頭”、用敷料作“養(yǎng)料”,讓康復(fù)的種子在創(chuàng)面上悄然萌發(fā)。

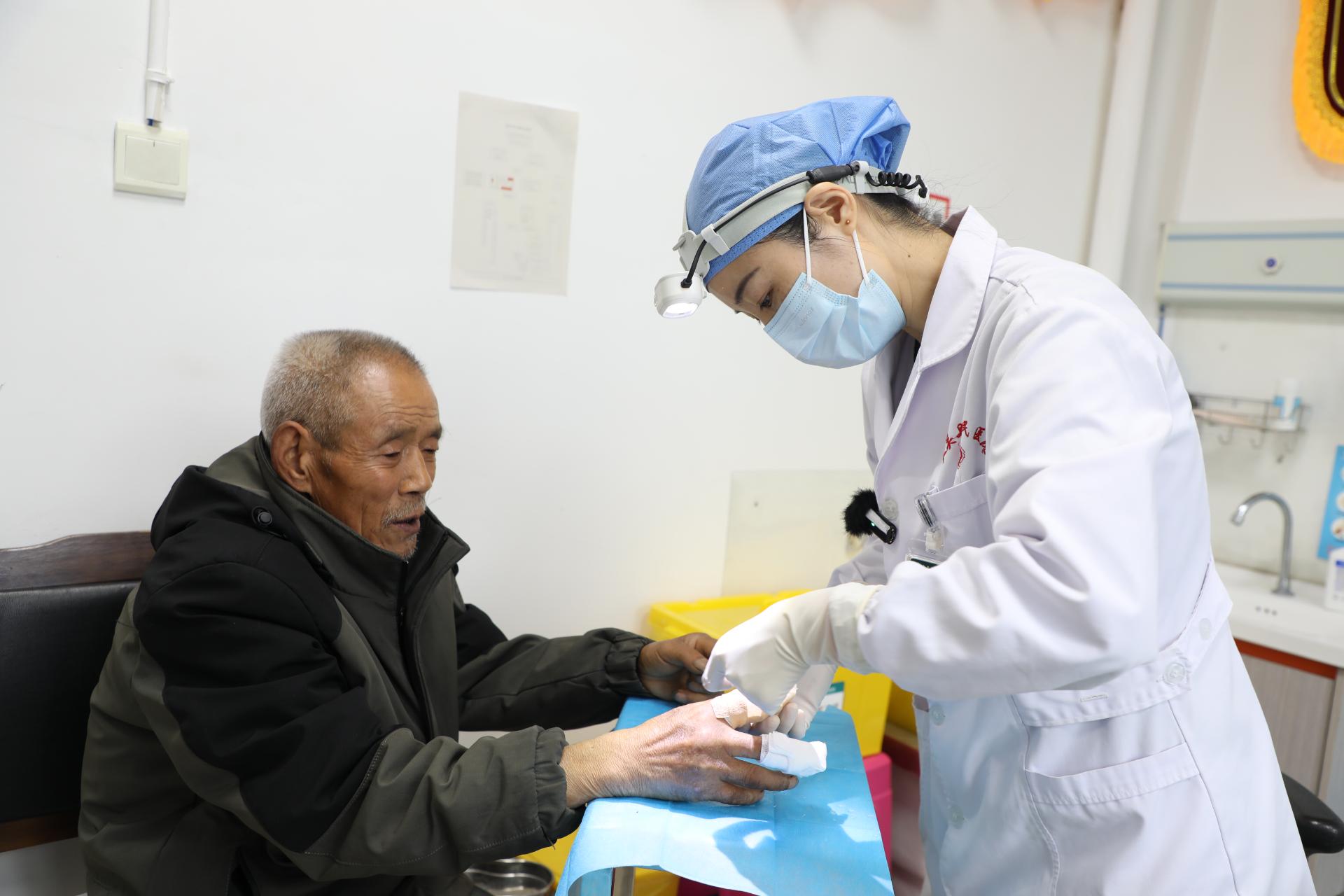

在大關(guān)縣人民醫(yī)院傷口造口專科門診,一位護(hù)士正手持鑷子,一邊輕柔地為78歲的閔定英老人清理腳趾的潰爛創(chuàng)面,一邊與老人嘮著家常。一旁,老人的兒子看著母親放松的神情,臉上露出了欣慰的笑容……

誰能想到,就在10多天前,老人第一次來醫(yī)院清洗傷口時(shí)的場景:豆大的汗珠順著蒼白的臉頰滾落,她疼得慘叫不止。“剛來清理傷口那天,疼得要命,兒子抱著我,我疼得大哭大叫。”回憶起當(dāng)時(shí)的情景,家住大關(guān)縣木桿鎮(zhèn)元亨村的閔定英老人仍心有余悸。2024年5月,閔定英老人因右足趾足背感染未及時(shí)處理,導(dǎo)致創(chuàng)面反復(fù)潰爛、無法愈合,連行走都困難。家人帶她四處求醫(yī),卻未見好轉(zhuǎn),老人一度面臨截趾的危險(xiǎn)。

“有的醫(yī)院建議截趾,有的醫(yī)院建議先植皮。”閔定英老人的兒子林乾勇說,考慮到母親年事已高,他們實(shí)在不忍心讓她承受這樣的手術(shù)。后來,經(jīng)朋友介紹,他們抱著試試看的心態(tài)來到大關(guān)縣人民醫(yī)院傷口造口專科門診。“第一次來,洗掉腐肉后,骨頭都露出來了。多虧鄭醫(yī)生醫(yī)術(shù)高超,不到20天,就長出來很多新肉,效果特別好。”看著母親逐漸愈合的傷口,林乾勇眼眶濕潤,心中滿是對醫(yī)護(hù)人員的感激,也為母親病情好轉(zhuǎn)感到慶幸。

林乾勇口中的鄭醫(yī)生,就是大關(guān)縣人民醫(yī)院傷口造口專科門診的主管護(hù)師鄭傳英。如今已是國際傷口治療師的她,擁有17年的外科臨床經(jīng)驗(yàn)。在臨床工作中,她發(fā)現(xiàn)許多慢性傷口患者因傷口反復(fù)感染、潰爛飽受痛苦;一些造口患者也因居家護(hù)理不當(dāng)引發(fā)并發(fā)癥。

“能不能讓他們在家門口就得到專業(yè)治療?”懷著這樣的初心,2022年,在醫(yī)院的支持下,鄭傳英先后前往廣東中山、四川成都及云南昆明等地,系統(tǒng)學(xué)習(xí)造口與疑難傷口處理技術(shù)。2023年8月,大關(guān)縣首個(gè)傷口造口專科門診成立,由鄭傳英負(fù)責(zé)。面對散發(fā)著惡臭的創(chuàng)面,鄭傳英自創(chuàng)“問、聞、評、判、斷”五步工作法,為慢性傷口患者帶來康復(fù)的希望。

為減輕患者的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),鄭傳英總能“變廢為寶”,為患者自制不少“省錢神器”。“我把一次性吸氧管和一次性腸營養(yǎng)管改造后,能為病人節(jié)省100多元耗材費(fèi)。”在治療室,鄭傳英一邊操作,一邊介紹改造的封閉式負(fù)壓引流裝置。她表示,17年來積累的這些“省錢妙招”,都源于對患者經(jīng)濟(jì)壓力的深切體會。

正是這份始終如一的溫情守護(hù)與專業(yè)擔(dān)當(dāng),讓鄭傳英成為患者心中的“傷口守護(hù)者”。在傷口造口專科門診治療室,墻上掛滿的錦旗寫著“妙手仁心”“醫(yī)德高尚”等贊譽(yù);辦公桌上整齊碼放的患者隨訪記錄以及她手機(jī)里的1萬多張傷口照片,詳細(xì)記錄著每位患者的傷口變化與治愈過程。

“我的收獲,就在每一個(gè)傷口愈合的瞬間。許多患者的面容我已淡忘,可一看到傷口照片,就能立刻想起他們。”鄭傳英感慨道。每一個(gè)傷口的成功治愈,都讓她倍感欣慰,也成為她不斷精進(jìn)專業(yè)、幫助更多患者的動力。

從外科護(hù)士成長為國際傷口治療師,鄭傳英用17年的堅(jiān)守詮釋著醫(yī)者仁心的真諦。她把每個(gè)患者的疾苦當(dāng)作自己的責(zé)任田,以專業(yè)為犁、以愛心為種,在最艱難的“土地”上耕耘出重生的希望。面對常人避之不及的潰爛創(chuàng)面,她俯身守護(hù),讓每一處傷痕都化作見證生命頑強(qiáng)的勛章。

通訊員:彭明星 朱睿? 文/圖