2025-06-22 13:34 來源:昭通日報(bào)

2016年4月,一位賣櫻桃的老人看見一群操外地口音的人行走在昭通古城,他們的筆在紙上來回移動,相機(jī)時(shí)不時(shí)發(fā)出“咔嚓”的聲響。當(dāng)老人知道這些人是作家時(shí),便從籮筐里捧出櫻桃往每個人手里遞,邊遞邊說:“多寫寫昭通陡街的青石板,它們是有記憶的。”

昭通古城是當(dāng)年“全國著名作家看昭通”活動的現(xiàn)場之一。記者兼作家曹斌被這一幕打動,老人質(zhì)樸的語言如同一粒種子種在了他的心里。他認(rèn)為:“如果昭通文學(xué)是一個文化符號,那昭通作家何嘗不是這些有記憶的青石板?他們共同構(gòu)成了一個地方的精神圖譜。”

如何把昭通作家的精神圖譜描繪出來,為研究昭通文學(xué)提供佐證?曹斌想到了訪談這一文體,他說:“訪談可以原汁原味地呈現(xiàn)昭通作家的思想、創(chuàng)作方向與人生經(jīng)歷,為將來研究昭通作家群及昭通文學(xué)現(xiàn)象提供第一手資料。”

在民間意識中,矗立于昭魯壩子的鳳凰山不僅是自然的杰作,亦是昭通人文精神的象征。其北麓有一片錯落起伏的民房,曹斌的工作室便隱藏其間,散發(fā)出淡淡的書香。

“小時(shí)候我就喜歡讀書,非常崇拜作家。后來讀的書漸趨多樣,加之身邊的朋友多是作家,我便逐漸喜歡上了文學(xué)。”曹斌隨手從書架上抽出最新一期《滇池》,“除了閱讀的回饋,昭通的山山水水也給了我很多養(yǎng)分!”

2019年,曹斌敲開了魯迅文學(xué)獎得主夏天敏的家門。半年前,他曾因準(zhǔn)備不足而怯場,但此番重逢,兩位灑漁河畔的同鄉(xiāng)從童稚舊事暢敘開來,話語如河奔涌。幾個小時(shí)過后,曹斌筆下已留下五六萬字的訪談實(shí)錄。開篇之作《夏天敏:癡心不改文學(xué)夢》贏得“寫得透徹”的贊譽(yù)。此后,雷平陽、胡性能、潘靈等昭通作家相繼接受訪談,《群峰——昭通作家深度訪談錄》終于寫就,于曹斌而言,宛若新生。

這是一個需要文字在場的時(shí)代,尤其是那些承載了思想、能引發(fā)思考的文字。

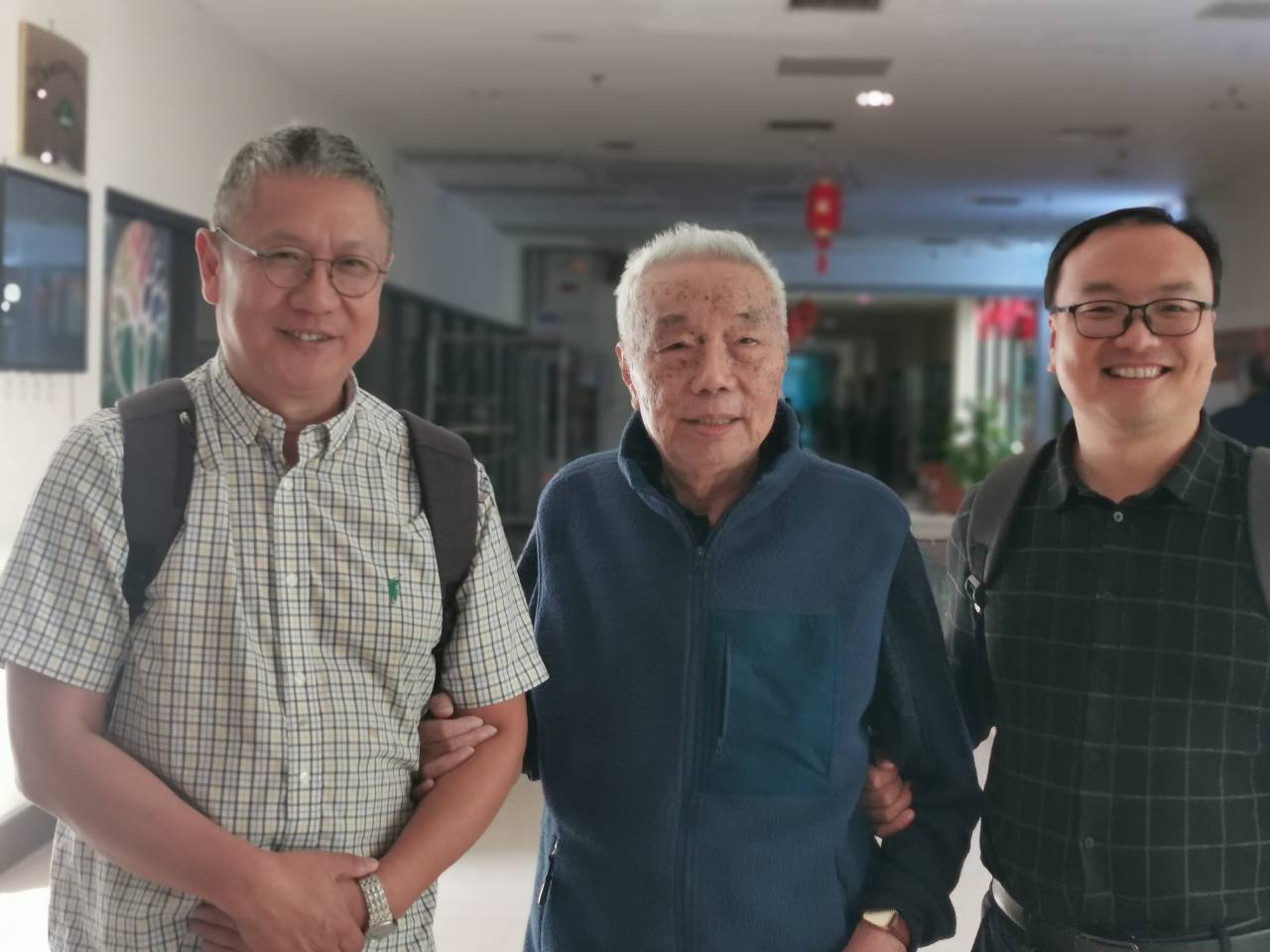

2022年,《中國作家》編輯發(fā)現(xiàn)《群峰——昭通作家深度訪談錄》一書,特意邀請作者曹斌進(jìn)行“中國當(dāng)代文學(xué)名編系列訪談”。在胡性能、周曉楓兩位老師的引薦下,在北京金手杖國際養(yǎng)老公寓,曹斌見到了被譽(yù)為北京文壇“四大名編”之一的張守仁。這位見證過中國文壇滄桑的老人,向遠(yuǎn)道而來的云南追夢人敞開了心扉。曹斌帶著錄音筆和筆記本,像匠人雕琢玉器般反復(fù)推敲訪談內(nèi)容,最終整理成文。張老看完訪談提綱與初稿后,握著他的手說:“曹斌,你做了一件對中國文壇非常有價(jià)值的事。”

這組訪談刊發(fā)后反響熱烈。當(dāng)年,《中國作家》便為曹斌開設(shè)了專欄,陸續(xù)推出了與張守仁、崔道怡、何啟治、周明等中國文學(xué)著名編輯的深度訪談。專欄圓滿收官后,曹斌又將目光投向了家鄉(xiāng)云南。他拿起筆,用一篇篇散文記錄下正在消逝的文學(xué),為那些漸行漸遠(yuǎn)的文化背影立起不滅的記憶,并于2024年在《滇池》雜志上開設(shè)了《云南文學(xué)記憶》專欄。

在灑漁河畔聽爺爺講故事的小孩,通過“聽、讀、寫”走向全國,與中國著名編輯、云南名作家、昭通名作家對話。

在灑漁河畔聽爺爺講故事的小孩,通過“聽、讀、寫”走向全國,與中國著名編輯、云南名作家、昭通名作家對話。“昭通”這塊土地既是文學(xué)創(chuàng)作的原點(diǎn),也是精神世界的地標(biāo)。作為文學(xué)符號,它承載著烏蒙山脈的執(zhí)著、堅(jiān)韌、博大與厚重。昭通作家用作品證明,文學(xué)的繁榮不由地域的富庶決定,而在于創(chuàng)作者是否把故土視為精神原鄉(xiāng)。

地域書寫

地方性如何與全國性和解

記者:近年來,你深度對話了多位昭通作家,能談?wù)勀氵x擇開展深度訪談的初衷嗎?

曹斌:我常常在想,是什么讓文學(xué)在昭通這塊相對貧瘠的土地上綻放出如此繁盛的文學(xué)之花?因此,我迫切地想通過訪談記錄下昭通作家的心路歷程,挖掘他們的人生軌跡、創(chuàng)作感悟和文學(xué)追求。與作家交流,能直接獲取詳細(xì)信息,提升文本的真實(shí)性,彰顯其史料價(jià)值,從而讓昭通文學(xué)的發(fā)展脈絡(luò)更加清晰可見。

記者:這些對話如何影響你對昭通文學(xué)的理解?那些走出昭通和未走出昭通的作家,他們有什么共同特點(diǎn)?

曹斌:面對面交流,讓我觸摸到了昭通作家最鮮明的精神胎記——無論是堅(jiān)守故土,還是遠(yuǎn)去他鄉(xiāng),昭通這塊土地都是他們精神譜系中最為重要的因素。比如夏天敏,他把烏蒙山中最接地氣的生活融進(jìn)了小說的肌理;雷平陽雖游走四方卻始終把故鄉(xiāng)寫成“針尖上的王國”,他的《親人》系列看似寫滇西滇南,實(shí)則每一筆都在描摹昭通的魂魄。兩種路徑雖殊途同歸,但都印證著文學(xué)最樸素的道理——真正的創(chuàng)作永遠(yuǎn)離不開故鄉(xiāng)的滋養(yǎng)。訪談中讓我震撼的,是昭通作家的精神特質(zhì):堅(jiān)韌、永不服輸,用文字對抗現(xiàn)實(shí)的貧瘠。這種集體精神圖譜正是昭通文學(xué)震撼人心的根源。

他們用作品證明,文學(xué)的繁榮不由地域的富庶決定,而在于創(chuàng)作者是否把故土視為精神原鄉(xiāng)。

記者:你認(rèn)為昭通作家的地域性是優(yōu)勢還是局限?把昭通作家放在全國來看,地域性能讓昭通作家走得更遠(yuǎn)嗎?

曹斌:這個問題需要辯證看待。說它是優(yōu)勢,因?yàn)檎淹ㄗ骷业某晒η∏∮∽C了文學(xué)創(chuàng)作的鐵律——真正的藝術(shù)永遠(yuǎn)扎根于土地。烏蒙山這片土地上的苦難與溫情、堅(jiān)韌與悲憫,都化作作家們?nèi)≈槐M的創(chuàng)作源泉。

但若將地域性固化為創(chuàng)作牢籠,就可能陷入自我重復(fù)的窠臼。我注意到,新一代昭通作家正在突破地域性可能帶來的局限:他們既像苦蕎般深深扎根于昭通大地,又以更開闊的視野將故鄉(xiāng)置于人類文明的坐標(biāo)系中審視。這種“有根的突圍”讓地域性不再是創(chuàng)作的邊界,反而成為觀照世界的獨(dú)特棱鏡。當(dāng)本土作家接過前輩的接力棒,在守正與創(chuàng)新中找到平衡,昭通文學(xué)必將綻放出更具生命力的光彩。

記者:你訪談的昭通作家中,有人離開故鄉(xiāng)后創(chuàng)作主題發(fā)生了轉(zhuǎn)變,你如何看待這種“離鄉(xiāng)”與“扎根”的張力?

曹斌:這個問題觸及文學(xué)創(chuàng)作的永恒命題。我在訪談中,確實(shí)觀察到這樣的創(chuàng)作軌跡:當(dāng)昭通作家離開故土走向“山外”,他們的筆觸非但沒有淡化故鄉(xiāng)的底色,反而因視野的拓展呈現(xiàn)出更豐沛的生命力。就像胡性能,他筆下的世界彌漫著滇東北的氣息,那些生動鮮活的故事背后,蘊(yùn)含著明晰的精神向度和他對生命的獨(dú)特理解與發(fā)現(xiàn);潘靈則緊扣時(shí)代脈搏與邊地元素,構(gòu)筑起他深邃的小說世界。

離鄉(xiāng)的作家如同放飛的風(fēng)箏,故鄉(xiāng)則是拉著線的那只手。他們在都市叢林中目睹生存之艱,在異鄉(xiāng)街巷里體察人性幽微,而這些經(jīng)歷最終都化作反哺故鄉(xiāng)的精神乳汁。“離鄉(xiāng)”與“扎根”的辯證,恰似昭通作家的精神密碼——既保有泥土的溫度,又具備飛越群山的力量。

曹斌(左)訪談蔣仲文老師(右)。

記者:如果“昭通”是一個文學(xué)符號,您認(rèn)為它承載的核心精神是什么?

曹斌:這個文學(xué)符號承載的精神內(nèi)核,恰似烏蒙山脈的執(zhí)著、堅(jiān)韌、博大與厚重。在昭通作家筆下,這塊土地既是創(chuàng)作的原點(diǎn),也是精神的地標(biāo)。

執(zhí)著與堅(jiān)韌,是刻在昭通作家基因里的生命密碼。當(dāng)外界用“貧瘠”定義這片高原時(shí),昭通作家卻像苦蕎一樣在巖縫里扎根,把生活的困頓轉(zhuǎn)化為文字的養(yǎng)分。而博大與厚重,則源自昭通作家對苦難的超越性書寫。他們不滿足于呈現(xiàn)地域的表層特征,而是在作品中沉淀出對生命、對時(shí)代的終極叩問。這個文學(xué)符號的價(jià)值,正在于它證明,真正的文學(xué)高原不在于地理海拔,而在于精神高度。

當(dāng)昭通作家把故鄉(xiāng)的泥土揉進(jìn)文字,他們鑄造的不僅是地域文學(xué)的豐碑,更是中國當(dāng)代文學(xué)中不可或缺的精神坐標(biāo)。

記者:你認(rèn)為昭通作家還有哪些未被充分挖掘的創(chuàng)作資源?

曹斌:在我看來,至少有兩座精神富礦亟待開發(fā)。其一是昭通大地上活態(tài)傳承的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。苗族蘆笙調(diào)里的遠(yuǎn)古密碼、端公戲面具后的巫儺文化、巧家小碗紅糖的古法制藝……這些流淌在民間的文化基因,既是文學(xué)創(chuàng)作的素材庫,又是解碼昭通精神譜系的“活化石”。當(dāng)昭通作家把筆觸伸向這些即將消逝的文化記憶,或許能重構(gòu)出比現(xiàn)實(shí)更真實(shí)的歷史現(xiàn)場。

其二是被歲月風(fēng)沙半掩的紅色文化圖譜。作為扎西會議會址所在地,昭通的紅土地上鐫刻著中國革命的重要密碼,但目前的文學(xué)書寫多停留于事件復(fù)現(xiàn),尚未深入挖掘信仰如何在這片苦寒之地生根發(fā)芽的精神肌理。那些湮沒在村寨角落的紅色標(biāo)語以及老游擊隊(duì)員記憶中的烽火歲月,都是等待激活的文化密碼。

曹斌(右一)采訪中國四大名編之一——張守仁老師(中)后的合影。

曹斌(右一)采訪中國四大名編之一——張守仁老師(中)后的合影。

了解中國當(dāng)代文學(xué)還有一個重要的渠道,那就是對那些一直與中國當(dāng)代文學(xué)結(jié)伴同行的文學(xué)編輯進(jìn)行深度訪談——他們中的一些翹楚甚至在不同程度上改變過中國當(dāng)代文學(xué)的走向。與中國著名編輯進(jìn)行訪談就像在文化的斷層帶上打樁,或許當(dāng)下難以察覺其意義,但百年后,研究者若想打撈中國文學(xué)的根系,這些帶著體溫的口述史,就是他們觸摸歷史真實(shí)的年輪。

訪談對話

從偏遠(yuǎn)到中心的文化突圍

記者:什么樣的緣由讓你去做《中國名編》訪談錄?可以和我們說說做這件事的過程嗎?

曹斌:人們通常從作家作品或文學(xué)史家的著作去了解當(dāng)代文學(xué)。其實(shí),了解中國當(dāng)代文學(xué)還有一個重要的渠道,那就是對那些一直與中國當(dāng)代文學(xué)結(jié)伴同行的文學(xué)編輯進(jìn)行深度訪談——他們中的一些翹楚甚至在不同程度上改變過中國當(dāng)代文學(xué)的走向。因此,我在做完《群峰——昭通作家深度訪談錄》后,選擇對當(dāng)代一些著名文學(xué)編輯進(jìn)行深度訪談,為中國當(dāng)代文學(xué)的研究留下難得的口述與訪談資料。

我一個昭通來的后生,想敲開中國著名文學(xué)編輯的大門,心里直打鼓。可我這人認(rèn)準(zhǔn)的事,八匹馬也拉不回來。我東奔西走見了12位老編輯,最年長的都90多歲了,眼睛已經(jīng)花了,可說起當(dāng)年看稿子的情形,那叫一個眉飛色舞。采訪張守仁時(shí),他顫巍巍地找出珍藏的稿簽,上面寫著密密麻麻的批注,墨跡都泛黃了。最揪心的是,訪談之后沒幾天,崔老就去世了,這讓我覺得這件事刻不容緩。

老編輯何啟治大我40歲。初次見面,我緊張得攥著采訪提綱直冒汗,生怕問出外行話。可當(dāng)我說起昭通、說起昭通作家群時(shí),老人有些渾濁的眼睛突然亮了。

老編輯們教我的,不光是編稿子的門道,更是做人的道理——認(rèn)準(zhǔn)的事就得死磕。他們把一輩子系在編輯事業(yè)上,這份執(zhí)拗勁兒夠我受用一輩子。

記者:從《群峰——昭通作家深度訪談錄》到《中國名編》再到《云南文學(xué)記憶》,這3個訪談的難度都很大,你知難而進(jìn)的意義在哪里?

曹斌:在旁人眼里的“沒意義”,恰恰是我要較真的事兒——當(dāng)大家都在追趕文學(xué)市場的潮頭,總該有人守著文化的根脈挖井吧!

文學(xué)于我,既不是飯碗,也不是營生,是刻進(jìn)骨子里的熱愛。當(dāng)我與作家、編輯在文學(xué)世界里碰撞時(shí),這一刻已經(jīng)不再是簡單的訪談。當(dāng)你摸著老編輯珍藏的稿簽、看著那些用紅筆寫的密密麻麻的字時(shí),便會瞬間領(lǐng)悟:每一部產(chǎn)生巨大影響的作品,都是用無數(shù)笨功夫堆砌出來的精神長城。

這些訪談就像在文化的斷層帶上打樁,或許當(dāng)下難以察覺其意義,但百年后,研究者若想打撈中國文學(xué)的根系,這些帶著體溫的口述史,就是他們觸摸歷史真實(shí)的年輪。

《群峰— —昭通作家深度訪談錄》一書,曹斌深度對話了夏天敏、雷平陽、 胡性能、 潘靈等十余位昭通作家。

《群峰— —昭通作家深度訪談錄》一書,曹斌深度對話了夏天敏、雷平陽、 胡性能、 潘靈等十余位昭通作家。

在這個算法統(tǒng)治的時(shí)代,我們更需要倡導(dǎo)深度閱讀。當(dāng)AI在計(jì)算效率時(shí),我們偏要用更多時(shí)間丈量文字的深淺——這或許就是閱讀最樸素的意義。

深度閱讀

一個時(shí)代的精神遠(yuǎn)征

記者:您多次說到閱讀對寫作的重要性,能否分享一本對您影響深遠(yuǎn)的書?

曹斌:馬爾克斯的《百年孤獨(dú)》。這本書像一棵盤根錯節(jié)的古樹,把人性最隱秘的根須都挖出來曝曬在陽光下。你看布恩迪亞家族七代人,誰不是懷揣著人性的矛盾過日子?老祖宗何塞·阿爾卡蒂奧被綁在栗樹下的那一幕,看得我脊背發(fā)涼——天才與瘋子就隔著一層窗戶紙。他沉迷煉金術(shù)幾近癲狂,這何嘗不是知識分子的宿命寫照?

馬爾克斯那支魔幻之筆,專往人性最軟處戳。奧雷里亞諾·布恩迪亞上校打了一輩子仗,最終卻躲在小作坊里制作小金魚,做好后將其熔化,熔化了再做。這不正是創(chuàng)作者身上的魔咒?我們這些執(zhí)筆為生的人,哪個不是在孤獨(dú)的作坊里把文字熔了又鑄、鑄了又熔?有一次,當(dāng)寫到昭通作家在煤油燈下伏案改稿時(shí),忽然就想起上校熔鑄金魚的畫面,我頓時(shí)淚流滿面——原來孤獨(dú)是鐫刻在創(chuàng)作基因里的紋路。

記者:閱讀是進(jìn)入文學(xué)世界的第一道門檻,你認(rèn)為目前的閱讀出現(xiàn)了什么問題?在推動閱讀方面你有何建議?

曹斌:當(dāng)下,大家的閱讀狀態(tài)就像被風(fēng)吹散的蒲公英,飄散零落,難以深植土壤。手機(jī)一劃,短視頻一刷,注意力就碎成了渣。

如何有效推動閱讀?我一直在琢磨。第一,得給年輕人種下讀經(jīng)典的種子。昭通市作家協(xié)會成立了讀書會,旨在讓年輕人明白:真正的好書并非“快餐”,而是值得反復(fù)品讀的“硬骨頭”。第二,得讓書流動起來。把好書嵌入日常生活的各個角落——咖啡館、理發(fā)店、候車室……讓書籍主動尋找它的讀者。第三,得給閱讀騰出時(shí)間。哪怕每天只堅(jiān)持半小時(shí),也得關(guān)掉手機(jī),就著茶香,與文字展開深度對話。

記者:在AI技術(shù)時(shí)代,如果讀者主要通過“五分鐘解讀經(jīng)典”獲取文學(xué),您覺得倡導(dǎo)深度閱讀還有現(xiàn)實(shí)價(jià)值嗎?

曹斌:AI解讀書籍確實(shí)極大地提高了信息獲取的效率,但文學(xué)的價(jià)值遠(yuǎn)不止于情節(jié)摘要。我曾對比過AI生成的摘要與原著文本。比如《圍城》,AI解讀只會讓讀者記住方鴻漸的婚姻困境,但唯有讀原著,讀者才會反復(fù)琢磨“婚姻是座圍城”這句話在抗戰(zhàn)背景下的荒誕感。錢鍾書對知識分子的書寫,需要在具體語境中沉浸,方能品出那些俏皮話里的深意——經(jīng)典文本藏著需要反復(fù)咂摸的細(xì)節(jié)。我并非否定AI的價(jià)值,但在這個算法統(tǒng)治的時(shí)代,我們更需要倡導(dǎo)深度閱讀。當(dāng)AI在計(jì)算效率時(shí),我們偏要用更多時(shí)間丈量文字的深淺——這或許就是閱讀最樸素的意義。

記者:在短視頻和碎片化閱讀盛行的時(shí)代,文學(xué)如何吸引年輕讀者?

曹斌:當(dāng)下,年輕群體的信息獲取方式已發(fā)生結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變。面對這一現(xiàn)實(shí),我們既不能簡單地否定技術(shù)迭代,也不能被動接受文學(xué)邊緣化的趨勢。關(guān)鍵要抓住以下幾點(diǎn):

重構(gòu)文學(xué)與時(shí)代的對話機(jī)制。年輕讀者并非拒絕深度閱讀,而是期待更契合其認(rèn)知習(xí)慣的敘事方式與表達(dá)載體。作家應(yīng)積極創(chuàng)新路徑,例如借鑒《百年孤獨(dú)》的魔幻現(xiàn)實(shí)主義筆法,深刻描摹當(dāng)代人的生存困境;亦可借鑒《堂吉訶德》的戲仿精神,在社交媒體平臺重構(gòu)經(jīng)典敘事。

搭建跨界閱讀場景。大英博物館將史詩《貝奧武甫》轉(zhuǎn)化為沉浸式AR互動展陳,讓年輕人得以在科技體驗(yàn)中感知古英語的韻律之美;法語聯(lián)盟通過《小王子》主題密室逃脫,將圣埃克蘇佩里的哲學(xué)思辨轉(zhuǎn)化為沉浸式體驗(yàn)。這些實(shí)踐證明,文學(xué)完全可以突破媒介邊界。

彰顯文學(xué)的教育賦能價(jià)值。當(dāng)《戰(zhàn)爭與和平》成為高中語文拓展閱讀內(nèi)容,“00后”讀者便開始運(yùn)用托爾斯泰的戰(zhàn)爭哲學(xué)剖析現(xiàn)實(shí)國際局勢;當(dāng)《了不起的蓋茨比》被列入大學(xué)通識教育核心書目,年輕一代得以透過菲茨杰拉德的筆觸洞察“美國夢”的幻滅與重構(gòu)。這標(biāo)志著文學(xué)正實(shí)現(xiàn)從靜態(tài)文本向塑造思維、啟迪生命的價(jià)值躍遷。

文學(xué)工作者的使命,在于將經(jīng)典文本鍛造成年輕一代解讀世界的“元語言”,而非任其在時(shí)代的浪潮下淪為散落的沙粒。

記者:你倡議成立讀書委員會,意在以讀書活動為載體,帶動昭通市民開展深度閱讀。針對昭通作家出現(xiàn)的斷層問題,你認(rèn)為應(yīng)該優(yōu)先鼓勵年輕人“寫自己的故事”,還是著重引導(dǎo)他們通過經(jīng)典閱讀“培養(yǎng)審美能力”?

曹斌:我們將組建“經(jīng)典閱讀”工作坊,引導(dǎo)年輕作者借鑒《追憶似水年華》的筆法描繪昭通的洋芋宴,運(yùn)用《荒原》的意象重構(gòu)扎西會議舊址。這種訓(xùn)練旨在讓作者領(lǐng)悟:普魯斯特筆下的瑪?shù)铝盏案饪梢曰髡淹ǖ挠透怵D塊稀豆粉;艾略特詩中的荒原也能綻放烏蒙山的杜鵑。當(dāng)經(jīng)典閱讀轉(zhuǎn)化為創(chuàng)作養(yǎng)分,本土敘事便能自然生長出世界性的表達(dá)。

更關(guān)鍵的是,我們要建立“閱讀—創(chuàng)作—再閱讀”的循環(huán)機(jī)制。正如帕慕克讓伊斯坦布爾成為世界文學(xué)版圖上的坐標(biāo),昭通作家也需要這種貫通本土與世界的雙重視野。為此,我們將推行“雙導(dǎo)師制”:安排年輕作者研習(xí)《安娜·卡列尼娜》的敘事倫理,同時(shí)跟隨本土作家深入茶馬古道,在經(jīng)典燭照與現(xiàn)實(shí)深耕的張力間確立自己的文學(xué)坐標(biāo)。

文學(xué)斷層的填補(bǔ)不能靠催熟,必須遵循創(chuàng)作規(guī)律。這個過程沒有捷徑,但你邁出的每一步,都將刻印在文學(xué)征途之中。