2019-09-11 18:00 來源:北緯29°

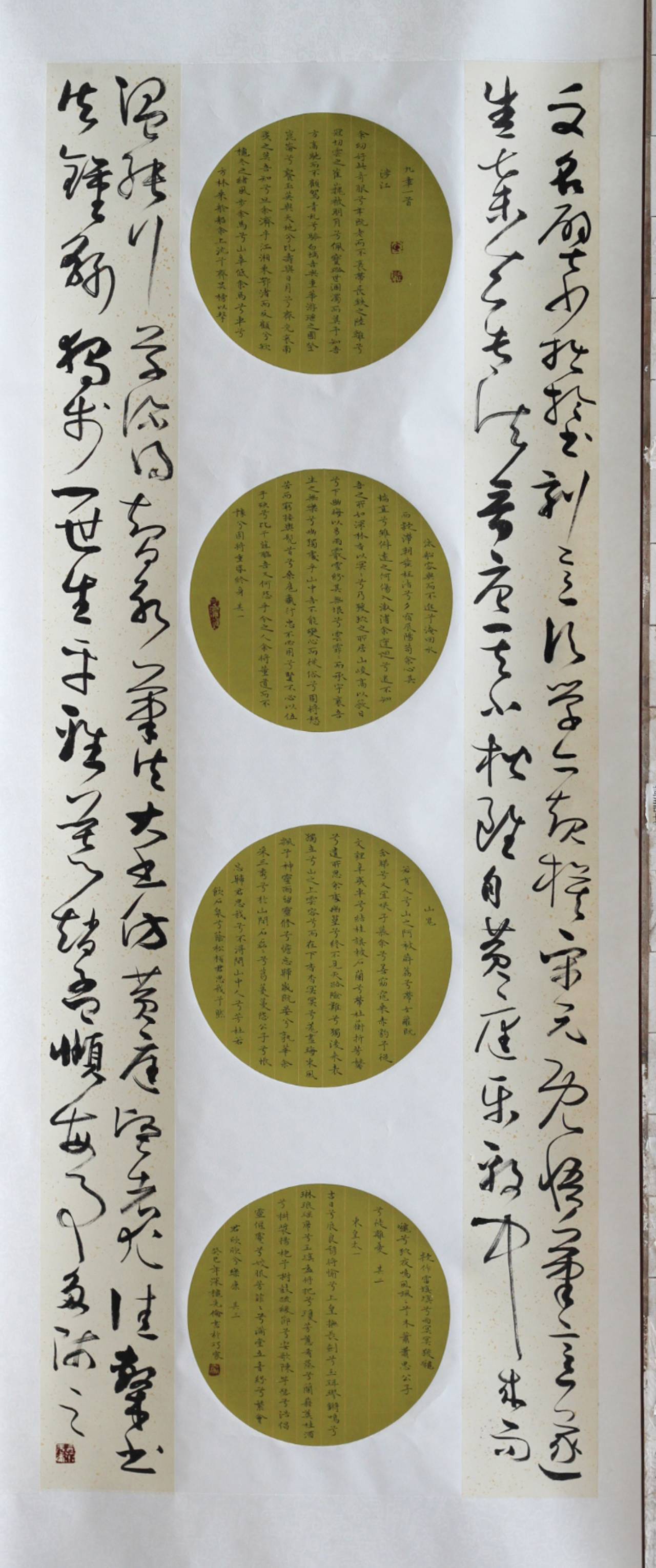

他擅長美術,卻癡迷于白紙黑字之美;他換瓦借光,28年如一日勤練書法,把愛好化作了習慣。他就是巧家縣書法家宋先倫。

宋先倫是巧家縣教育體育局職工,他的作品榮獲云南省文化廳“彩云獎”美術、書法、攝影作品銅獎,昭通市國家稅務局第三屆書法、美術、攝影比賽中美術類納稅人組一等獎,昭通市文化體育局慶祝中華人民共和國成立60周年美術、書法、攝影優(yōu)秀獎,昭通市教育局“中國夢”規(guī)范漢字書寫大賽毛筆類二等獎,昭通市政協(xié)“喜迎十九大”書畫比賽二等獎等,并有部分書法入選入展多個紀念活動。

恩師影響? ?癡迷書法

宋先倫于1991年考入云南藝術院校附屬中學,主修美術專業(yè),因專業(yè)課程的需要,他第一次與書法打起了交道。

在校期間,宋先倫先后在書法老師楊修品和趙海若的熏陶下,漸漸愛上了書法寫作。宋先倫說:“真正喜歡上書法,是上大學二年級的時候。當時,特別喜歡書法老師趙海弱的上課方式,并深深被他課堂所吸收,從那以后,自己漸漸對書法產(chǎn)生了濃厚興趣。”

興趣是最好的老師。雖然宋先倫書法練習起步晚,但憑著自己對書法的愛好勁,加之他喜歡安靜的性格,讓他有了更充裕的時間去琢磨和練習書法,經(jīng)過長期堅持,他漸漸發(fā)現(xiàn)書法帶給自己的樂趣……就這樣,他在書法練習的道路上越發(fā)勤奮,一發(fā)不可收拾。

“沒有我的恩師趙海若就沒有我的今天。” 如今,提起自己大學二年級的書法教師趙海若,宋先倫感激不已。

換瓦借光? ?勤練書法

1994年,中專畢業(yè)后,宋先倫只想一心撲在書法創(chuàng)作上。“巧婦難為無米之炊”,生在農(nóng)村的他為了給自己的書法創(chuàng)作提供更有利的條件,宋先倫經(jīng)過幾番深思熟慮后,最終選擇回到家鄉(xiāng)金塘當起了一名鄉(xiāng)村教師。

據(jù)宋先倫回憶,當時,他是大洼村完小里唯一一位正式教師,所有老師都是“包班”上課,這對于主修美術專業(yè)的他來說,是一種挑戰(zhàn)。為了給學生上好所有課程,宋先倫每上一個科目前,都要先潛心進行學習、寫好每一篇教案、備好每一堂課……縱許教學任務繁忙,宋先倫并沒有因此停下自己的書法練習,依然堅持著自己在校期間養(yǎng)成的“至少一日三練”的書法練習習慣。

“業(yè)精于勤,荒于嬉”。在大洼小學教書的期間,學校不通電,為了堅持自己的書法書寫,宋先倫就自掏“腰包”把自己宿舍一部分的青瓦換成了亮瓦,以此來增強宿舍的亮度;沒有書寫臺,宋先倫就把學校廢棄黑板利用起來充當,竭盡所能地為自己創(chuàng)造有力條件,把字練好。

在堅持練習很長一段時間的書法后,宋先倫逐漸發(fā)現(xiàn),寫字容易,但要寫好書法并沒有想象的那么簡單,更不是靠自己的摸索和苦練就能夠寫好的。于是,他開始找來顏真卿、蘇東坡、王羲之等古人字帖進行反反復復臨摹,并大量閱讀《人間詞話》、《唐詩宋詞十七講》等書籍和通過觀看電視書法頻道等方式,來幫助自己了解古代書法家當時的創(chuàng)作背景、揣摩古人當時的書寫狀態(tài),甚至他們當時書寫時所用的是哪種紙和筆……

一分耕耘一分收獲。如今,宋先倫的書法寫作已從最初的刻意模仿到過渡到現(xiàn)在書寫真情實感的自然流露,書寫的技巧和審美更得到了質的提升。

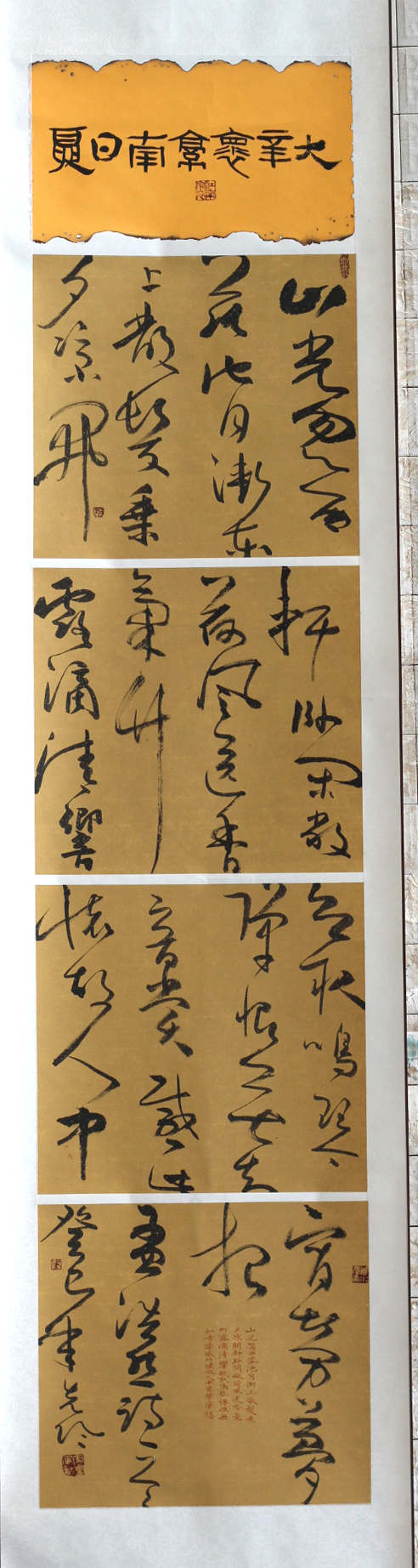

突出風格? ?提升書法

走進宋先倫的書寫室,各式各樣的毛筆、硯臺、一沓又一沓的宣紙、墨水隨處可見……

鋪在書寫臺上的墊子更是處處留下大小不一的墨水印記。

據(jù)了解,28年來,宋先倫先后練習過楷書、行書、草書等多種字體,但他耗時最多,最喜歡的還是行書。他說:“目前,自己最擅長的書法在于書寫行書,因為行書相對楷書活潑、靈活、大眾接受率也比較高,跟自己的性格也息息相關。”

如今,隨著書法創(chuàng)作經(jīng)驗的積累和年齡的漸長,宋先倫開始對自己的書法題材作出了考慮,并開始注重培養(yǎng)自己的書寫風格。

中國楷書委員會副主任盧中南曾這樣評價宋先倫的書法:“書寫路子很正確,可以嘗試走向更廣闊的書法舞臺。”

“當時,聽到盧老師的評價,我備受鼓舞,更加堅定我把書法寫好的信心和決心。”宋先倫說,“我書法能夠有今天的成就,關鍵在于我的勤學苦練。”

如今,談起自己書法創(chuàng)作的下步規(guī)劃,宋先倫說:“以后自己將堅持以行書創(chuàng)作為主,兼各家所長,努力把自己書寫痕跡呈現(xiàn)給大家。”

通訊員 李梅香