2024-06-14 09:10 來源:昭通新聞網(wǎng)

當清晨氤氳的霧色緩緩?fù)嗜ィ枏奈《胧[翠的山巒之上升起,這座高原小城開始了新的一天。

剛從迪拜回國的金麗昏昏沉沉的,倒時差不是件容易的事情。一大早,她牽著小狗在烏蒙古鎮(zhèn)小區(qū)內(nèi)走走停停。金麗去過不少國家但還是鐘情于家鄉(xiāng)。

她生在鹽津,長在昆明,嫁到鹽津,定居昭陽。

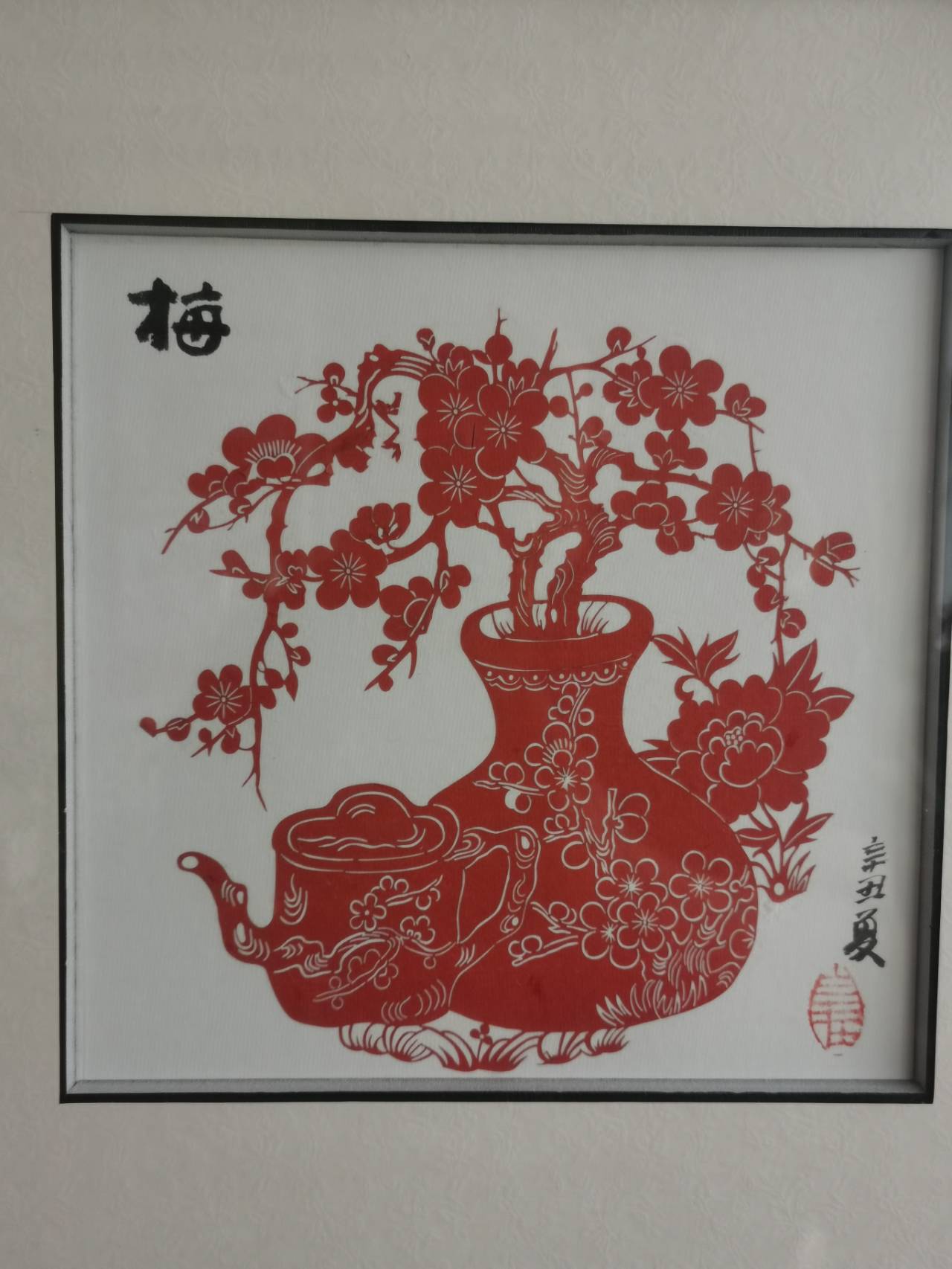

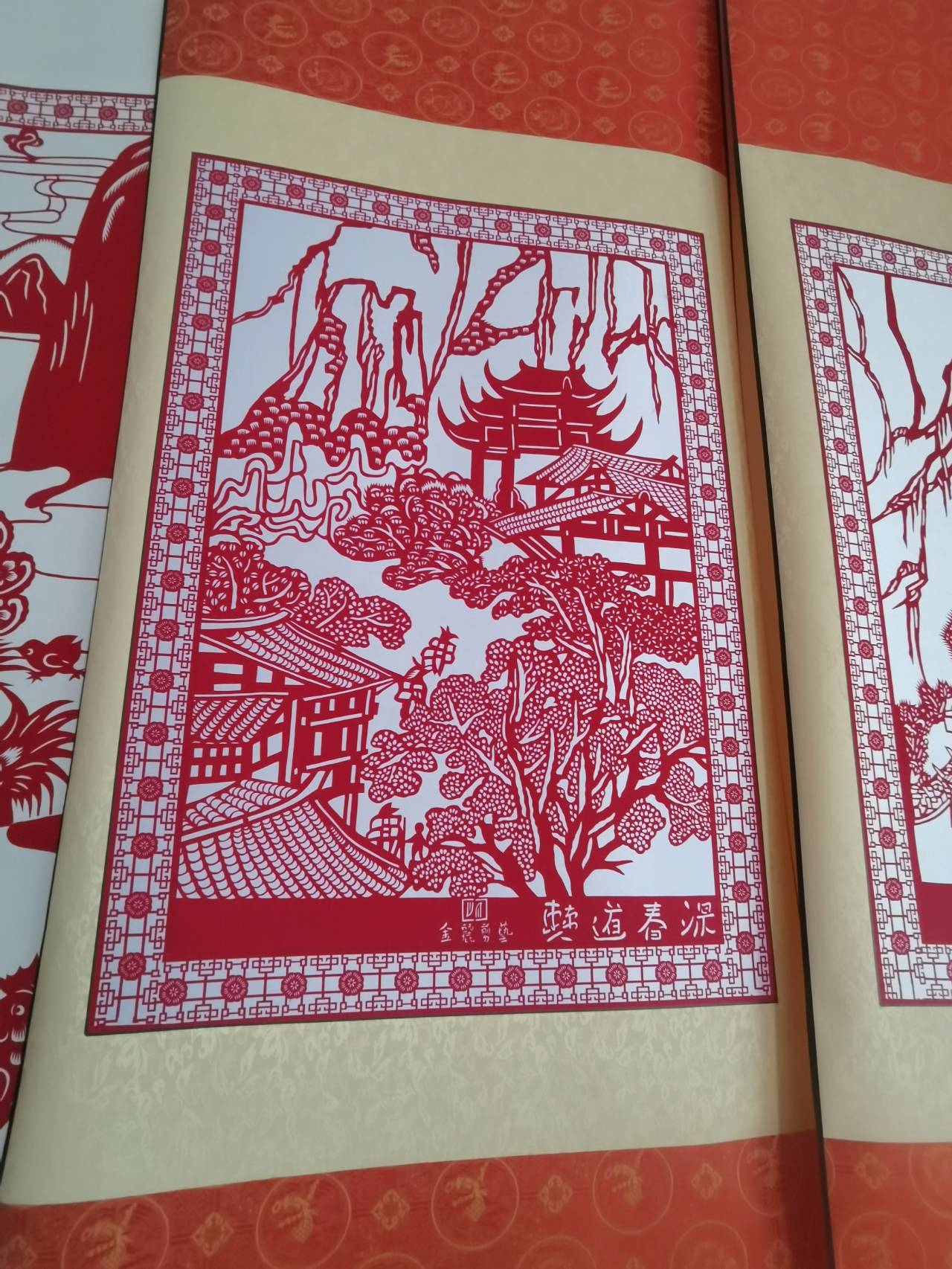

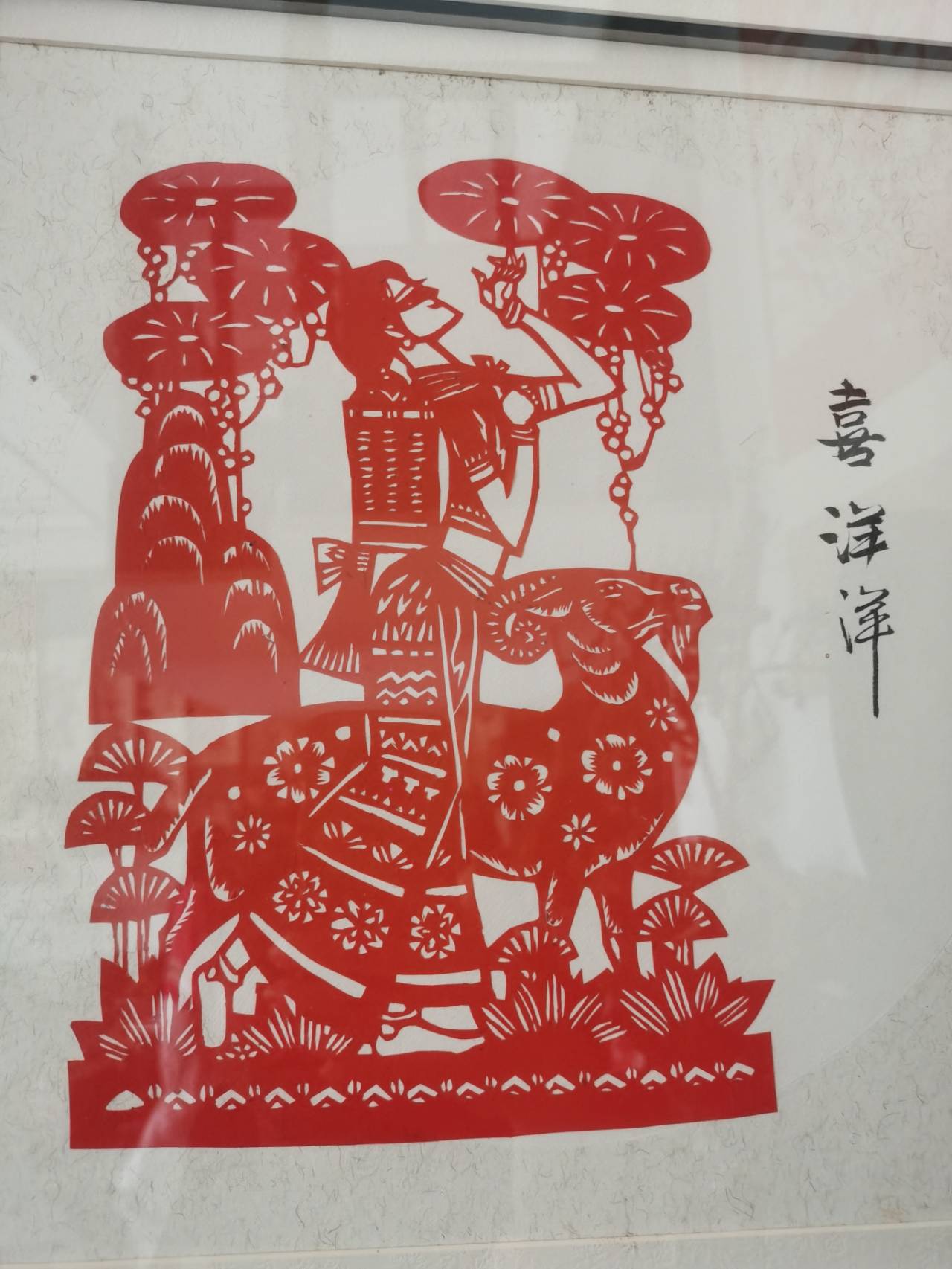

走進金麗位于昭陽區(qū)烏蒙古鎮(zhèn)的家,就如同走進了剪紙的藝術(shù)殿堂。古色古香的房屋內(nèi)掛滿了她的得意之作。那些用紙剪成的神態(tài)各異的人物、憨態(tài)可掬的生肖、清新典雅的梅蘭竹菊,件件都是那么栩栩如生,還有氣勢恢宏的一幅幅長卷……

看了這些作品后不得不讓人驚嘆剪紙藝術(shù)的神奇,一幅幅作品把這座三層樓房一一填滿,儼然一座剪紙藝術(shù)博物館。金麗用一剪一紙勾勒出了一幅幅單薄卻厚重的紙上藝術(shù)作品,也繪就了烏蒙兒女扎根土地的生活畫卷。

“剪紙是我一生的符號。”金麗說。

剪愛

說到對剪紙的熱愛,金麗說,最初源自奶奶的熏陶。

小時候經(jīng)常看奶奶用剪刀剪幾下就讓一張普通的紙張瞬間變成一幅幅活靈活現(xiàn)的花鳥蟲魚剪紙。“奶奶用紙或竹殼剪出的鞋樣,一直給我神奇的感覺。”1歲離開鹽津隨父親到昆明和奶奶生活的金麗,很小就愛從家里的廢書中尋找剪紙樣本揣摩,耳濡目染中,她埋下了藝術(shù)的種子。

很小的時候,金麗就大膽地拿起又笨重又危險的大剪子,開始動手剪小花、小樹、小動物。“以前,當奶奶用各種廢紙糊紙盒時,我就在旁邊守著,看到廢紙上的圖案就特別興奮,小心翼翼地把圖案剪下來臨摹、拓印,然后剪成自己的作品。”

她不知不覺地迷上了剪紙。

金麗心靈手巧、勤奮好學(xué),她很快就能把一些傳統(tǒng)的樣式剪得栩栩如生、惟妙惟肖。慢慢地,天上飛的、地上跑的、水里游的……都成為她創(chuàng)作的素材,一件件精美的剪紙作品像變魔術(shù)似的不斷從她手里“變”出來。

她一邊回憶過往,一邊用筆在白紙上操作小時候是如何拓印圖案進行剪紙的。不一會兒,一個霸氣十足的龍頭躍然紙上。在金老師的講解與示范下,我對剪紙藝術(shù)的排版布局、貼合主題的素材選取、陰陽刻法的協(xié)調(diào)都有了嶄新而清晰的認識。

其實,金麗并沒有經(jīng)過系統(tǒng)的培訓(xùn),所有的動力都來自她對剪紙藝術(shù)的熱愛。

剪紙創(chuàng)作需要有一定的繪畫基礎(chǔ),金麗就在繪畫基本功上狠下功夫。她知道要剪出更多更好的藝術(shù)精品,就必須提高自己的文化素養(yǎng),只有廣泛吸收其他門類的藝術(shù)精華,才能開闊視野,推陳出新。于是她收藏有關(guān)剪紙、書法、繪畫等專業(yè)書籍,每天都會抽出時間學(xué)習(xí),不斷提高自己的創(chuàng)作水平。

20世紀70年代,在昆明打工的金麗偶然看到剪紙大師林曦明的剪紙著作《林曦明剪紙藝術(shù)》,她拿在手里愛不釋手,當時這本書定價48元,她節(jié)衣縮食、耗盡所有積蓄購買了這本書。林曦明老師的剪紙風(fēng)格對她的影響很大,直至現(xiàn)在,金麗依然隨時都會拿出來翻翻看看。

“我18歲那年,回到了鹽津縣牛寨鄉(xiāng)從事中學(xué)美術(shù)教學(xué)工作,后來因為癡迷剪紙便放棄了原本令人艷羨的教師工作,專心致志搞剪紙創(chuàng)作,然而剪紙微薄的收入不能養(yǎng)活自己,然后我又開始經(jīng)商,可是剪紙的情結(jié)始終揮之不去。”金麗訴說著她的剪紙人生。

雄雞一唱天下白

1993年是癸酉(雞)年。

這是金麗剪紙生涯具有標志性的一年。

在鹽津縣豆沙鎮(zhèn),金麗的剪紙藝術(shù)已小有名氣,逢年過節(jié)或迎婚嫁娶,只要有街坊鄰居找她幫忙剪紙,她都會盡量滿足。隨著名氣越來越大,她的作品開始有償出售,有時一幅剪紙作品能夠賣到120元。

這年除夕,金麗創(chuàng)作了不同造型的生肖雞剪紙作品,她剪的雞形態(tài)各異、活靈活現(xiàn),備受老百姓喜愛。一時間,“百雞爭鳴”,家家戶戶大門上都貼上了她剪的紙雞。老百姓的青睞成就了她的作品《雄雞一唱天下白》,作品的成功創(chuàng)作給了她鼓勵和啟發(fā),也催生了她心中的創(chuàng)業(yè)夢。

“剪紙雖小但有大市場,當時感覺將來選擇做剪紙也是個不錯的行業(yè)。”金麗說。

2008年,經(jīng)歷了地震后的豆沙古鎮(zhèn)恢復(fù)重建完工,縣委、縣政府利用豆沙古鎮(zhèn)上的國家級重點文物僰人懸棺、袁滋題記摩崖石刻“五尺道”遺址、石門關(guān)等歷史資源和自然風(fēng)光,著力發(fā)展旅游業(yè)。

把愛好變成事業(yè),金麗決定試試,看能否靠剪紙來生活。其實她的心里沒底,也有很多掙扎和猶豫。在家人的支持下,她開始了艱難的創(chuàng)業(yè)之路。

在豆沙古鎮(zhèn),金麗租下了近200平方米的房屋,開辦了“聚慧藝行”金麗剪藝店,她的《豆沙石門雄風(fēng)》《秦開五尺道》《豆沙石門關(guān)》很快成為游客的新寵,也因此得到各級黨委、政府及有關(guān)部門的大力支持和來自四面八方游客的喜愛。

金麗的作品多以現(xiàn)實生活、歷史故事、民情風(fēng)俗、花鳥禽獸為素材。金麗通過剪紙藝術(shù),記錄昭通的美麗“鄉(xiāng)愁”,同時也讓剪紙這項非物質(zhì)文化遺產(chǎn)在指尖上得以傳承。

昭通的大山大水都是金麗的創(chuàng)作題材。

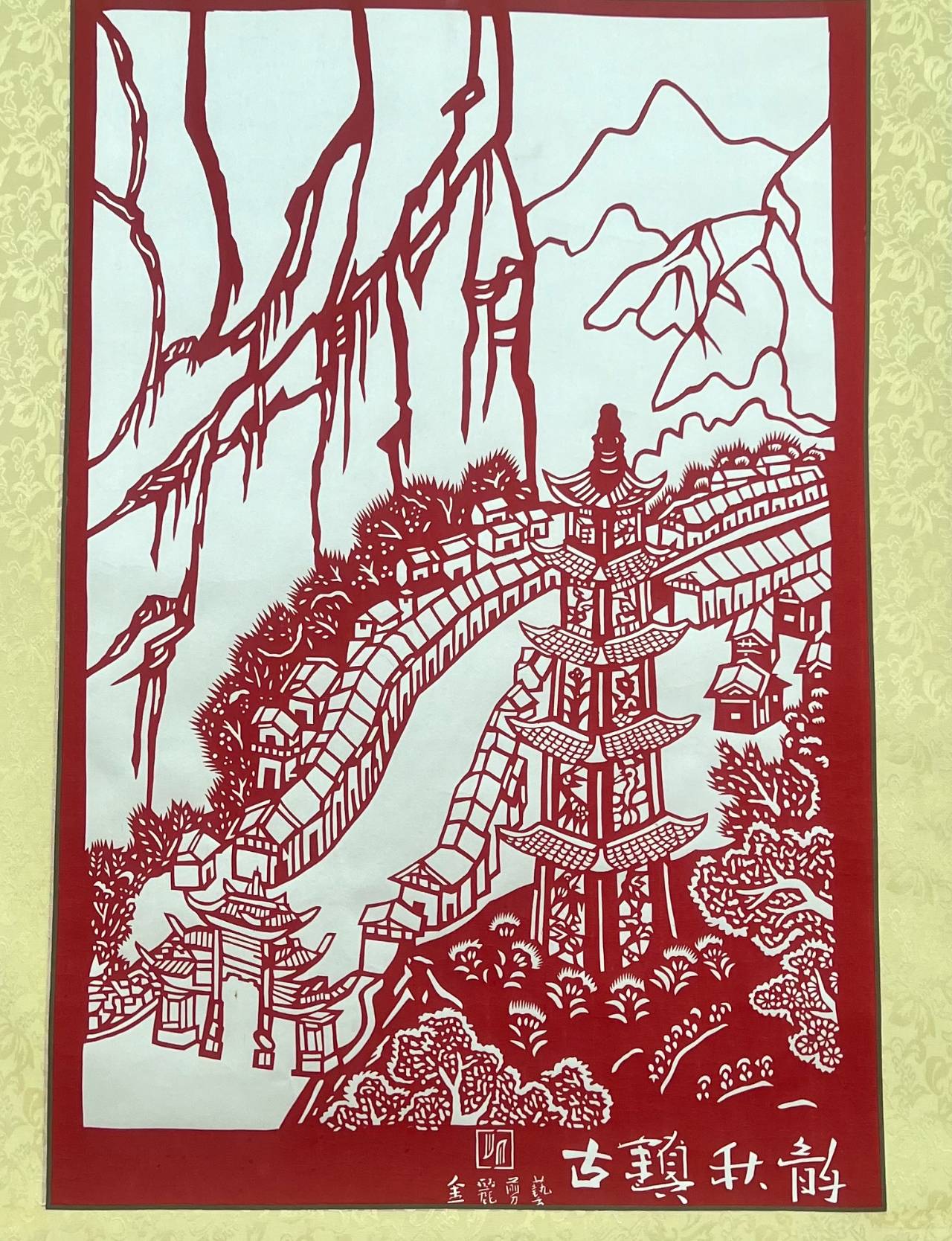

金麗用剪紙藝術(shù)再現(xiàn)了豆沙古鎮(zhèn)的古風(fēng)貌以及昭通大山包等地的自然風(fēng)光,她創(chuàng)作的《磅礴烏蒙·神奇昭通》《豆沙石門關(guān)》《秦開五尺道》《石門雄風(fēng)》等作品風(fēng)格細膩、浪漫,造型堅實而清晰,紋樣生動有趣,構(gòu)圖精巧雅致,線條清秀流暢。

2011年8月,金麗的磁性剪紙作品《僰道春深》《古鎮(zhèn)秋韻》榮獲云南省工藝美術(shù)第五屆“工美杯”精品大賽銅獎。2012年9月,金麗的磁性剪紙作品《磅礴烏蒙·神奇昭通》榮獲云南省工藝美術(shù)第六屆“工美杯”精品大賽金獎。

一張張普通的紅紙,在金麗的剪刀下,賦予了它們新的生命。她的作品里有故事,有民俗,有信念,有追求;有書法的抑揚頓挫,有繪畫的虛實對比;有詩情畫意,有天馬行空,總是出其不意。

剪不斷理還亂

“創(chuàng)業(yè)之初,做的剪紙大多是傳統(tǒng)的剪紙,但是一段時間后發(fā)現(xiàn)很難生存。”金麗坦言,剛開始思想還是比較保守,但傳統(tǒng)的剪紙銷量不高,低到幾元錢也很難賣出去。創(chuàng)業(yè)并不是一帆風(fēng)順,店鋪要經(jīng)營,員工要發(fā)工資,各種開支讓她焦頭爛額。

剪紙藝術(shù)如何與市場接軌?剪紙的經(jīng)濟價值何在?剪紙運用在什么地方?展覽?收藏?很多年輕人不愿意從事這樣的工作,怎么辦?

金麗與著名剪紙大師張月仙老人相識多年,并對張月仙高超的剪紙技藝十分敬重。在一次拜訪中,看到這樣一位剪紙大師并沒有因為剪紙過上富裕的生活時,金麗對自己從事的剪紙事業(yè)產(chǎn)生了動搖。

放棄與使命感,不同的聲音拉扯著她。

痛苦著、掙扎著、熱愛著!

出路何在?

她分析創(chuàng)業(yè)失敗的原因,也因此發(fā)現(xiàn)了商機:為何不拓寬思路,把傳統(tǒng)的剪紙與現(xiàn)代元素結(jié)合起來?

隨著剪紙圖樣的廣泛流傳,剪紙已機械化、批量化,日常需求也很少,結(jié)婚、過年用的窗花都已經(jīng)批量化生產(chǎn)。如果要有前途,只能對剪紙進行包裝,制作掛件、擺件、書簽等,進行商業(yè)化運作。剪出東西來很簡單,問題是如何變成有價值的東西。

為了將剪紙事業(yè)繼續(xù)做下去,金麗決心開發(fā)設(shè)計剪紙作品,印有剪紙圖片的書包、圍裙、葉脈書簽等系列文創(chuàng)產(chǎn)品成了熱銷產(chǎn)品。不少商家看到商機后,與其建立了合作關(guān)系,業(yè)務(wù)渠道進一步拓寬。不光做剪紙,她還拓展業(yè)務(wù),經(jīng)營書畫、茶具、花藝等。

哭過、累過,她與剪紙藝術(shù)有著剪不斷理還亂的聯(lián)系。

放棄與堅持,剪紙藝術(shù)路上的每一次經(jīng)歷與選擇,都是一次考驗和磨礪,經(jīng)歷了許多曲折的金麗重新定義自己的未來,她發(fā)現(xiàn),還沒有一種愛好能像剪紙一樣深入她的骨髓,讓她為之付出一切。

“我店里經(jīng)營的都是高端剪紙產(chǎn)品,從40多元的書簽到幾萬元的大作品都有,很多人選擇購買我店里的剪紙送朋友表達祝福。”金麗說。我在她的店里待了近3個小時,一位顧客在她店里買走了一個印有《磅礴烏蒙·神奇昭通》剪紙作品的書包,她還贈送給顧客不同款式的葉脈書簽,看到顧客喜歡她的作品,她非常高興。

從開始的熱血沸騰,到中途放棄,其間她經(jīng)歷了太多的變故,最后還是跳不出剪紙這個圈。剪紙怎么發(fā)展,怎么讓剪紙人更有尊嚴,怎么讓剪紙更好地回歸社會等問題是金麗反復(fù)思考的。

金麗說:“希望我最終能找到對的方向。”

走向世界

因為女兒在迪拜工作,這幾年,金麗利用看望女兒的時間把剪紙帶到了迪拜。

講好中國故事、傳播優(yōu)秀民族文化成為全中國人的共識。作為一個民間藝人,金麗深深感受到了使命的召喚!

5月2日 ,迪拜世界藝術(shù)博覽會在迪拜世貿(mào)中心隆重舉行,來自60個國家的400家知名畫廊和個人藝術(shù)家共展出了4000多件藝術(shù)品。金麗的剪紙藝術(shù)作品受邀參加了展覽,她將自己的得意之作全部裝裱后在博覽會上展出。

這段時間可把金麗忙壞了。

展覽會上,金麗只用一把剪刀大體比畫一下,反復(fù)將紙折疊幾次后,便大刀闊斧地剪起來。待到將紙展開,一幅線條復(fù)雜、栩栩如生的藝術(shù)品躍然紙上,讓各國友人驚嘆不已。

金麗調(diào)侃道:“現(xiàn)代時尚有脫口秀,我這是脫稿秀。”創(chuàng)作的激情使她容光煥發(fā)、神采奕奕。

一幅剪紙作品,將昭通高原紅蘋果與迪拜地標建筑合體,創(chuàng)意指數(shù)拉滿。金麗說:“剪紙藝術(shù)不斷融入了時代氣息,變化的是主題和形態(tài),不變的是它承載的人們對生活的思考和對美好生活的期盼。”

展覽會期間,在金麗的展臺上,每天人流如潮,盡管膚色不同、語言各異,但大家對藝術(shù)的鑒賞和渴望是相同的。

金麗的作品《秦開五尺道》亮相后,贏得了觀眾、藝術(shù)品收藏家以及評委的一致好評。這幅作品,金麗運用想象、夸張的手法表現(xiàn)了李冰帶領(lǐng)部下在絕壁上先用柴火猛燒后再用水澆注使之炸裂開鑿僰道的情景和場面,熱情謳歌了古代勞動人民的聰明才智和不怕艱難險阻的大無畏英雄氣概。這件作品生動地詮釋了古人創(chuàng)業(yè)的艱辛、敢為人先的精神,同時歌頌了家鄉(xiāng)昭通從大山里出發(fā)的路,經(jīng)風(fēng)雨、歷坎坷,最終實現(xiàn)通江達海、連接世界的宏偉目標。

金麗的剪紙藝術(shù)在迪拜逐漸名聲鵲起,不少知名品牌邀請她參加活動、展覽、展演,一場場展覽、一次次表演,一次次剪紙藝術(shù)與異域文化的交融,金麗讓非遺文化綻放世界舞臺。

“我總有一種強烈的使命感,希望能夠盡自己的一份力量,讓剪紙走出國門,讓更多的人了解剪紙。”金麗相信自己一定可以做到。

為了讓更多的人認識并接受剪紙藝術(shù),金麗正在籌備明年的藝術(shù)展覽,她決定改進和創(chuàng)新剪紙的技藝,提升剪紙作品的附加價值。

《馬可·波羅游記》里,遙遠的古南方絲綢之路上的峽谷巖城,曾經(jīng)驚艷了西方世界。如今,金麗帶著她的剪紙,帶著鹽津符號到過迪拜、突尼斯、日本、美國……她的足跡遍布五湖四海,這種將剪紙發(fā)揚光大的使命感,促使金麗不斷創(chuàng)新剪紙技藝和傳播形式,把剪紙的種子播撒在海內(nèi)外,讓剪紙在全球各地生根發(fā)芽。

渴望后繼有人

剪紙四十余載。如何將剪紙傳承下去,現(xiàn)在是金麗最擔心的事。

這些年,金麗在尋找傳承人上下了不少功夫,去社區(qū)開展義務(wù)教學(xué),到學(xué)校教授剪紙課程,希望在各種活動中能夠發(fā)現(xiàn)有天賦并熱愛剪紙藝術(shù)的傳承人。她希望有更多年輕人喜愛剪紙、熱愛中國傳統(tǒng)文化。

采訪過程中,金麗不止一次地說,民間文化最后的出路和希望在于后繼有人,遺憾的是不管在學(xué)校還是身邊人中,她都沒有物色到合適的人選。

烏蒙蒼蒼,江水泱泱。

滴水石穿,不是水的力量,而是堅持的結(jié)果。

一把剪刀、一張紙,金麗剪出的光彩奪目的今天,就是無數(shù)個昨天的堅持。

昭通市融媒體中心記者:莫娟? 圖片由受訪者提供