2024-09-26 14:58 來源:馬鞍山市新聞傳媒中心

長江經(jīng)濟帶建設,要共抓大保護、不搞大開發(fā)。要增強愛護長江、保護長江的意識,實現(xiàn)“人民保護長江、長江造福人民”的良性循環(huán),早日重現(xiàn)“一江碧水向東流”的勝景。

——摘自習近平總書記在安徽考察時的講話

核心提示

2020年8月19日,習近平總書記親臨馬鞍山考察,賦予馬鞍山打造安徽的“杭嘉湖”、長三角的“白菜心”新發(fā)展定位。習近平總書記在考察時強調(diào),要增強愛護長江、保護長江的意識,實現(xiàn)“人民保護長江、長江造福人民”的良性循環(huán),早日重現(xiàn)“一江碧水向東流”的勝景。

牢記囑托,奮勇前行。

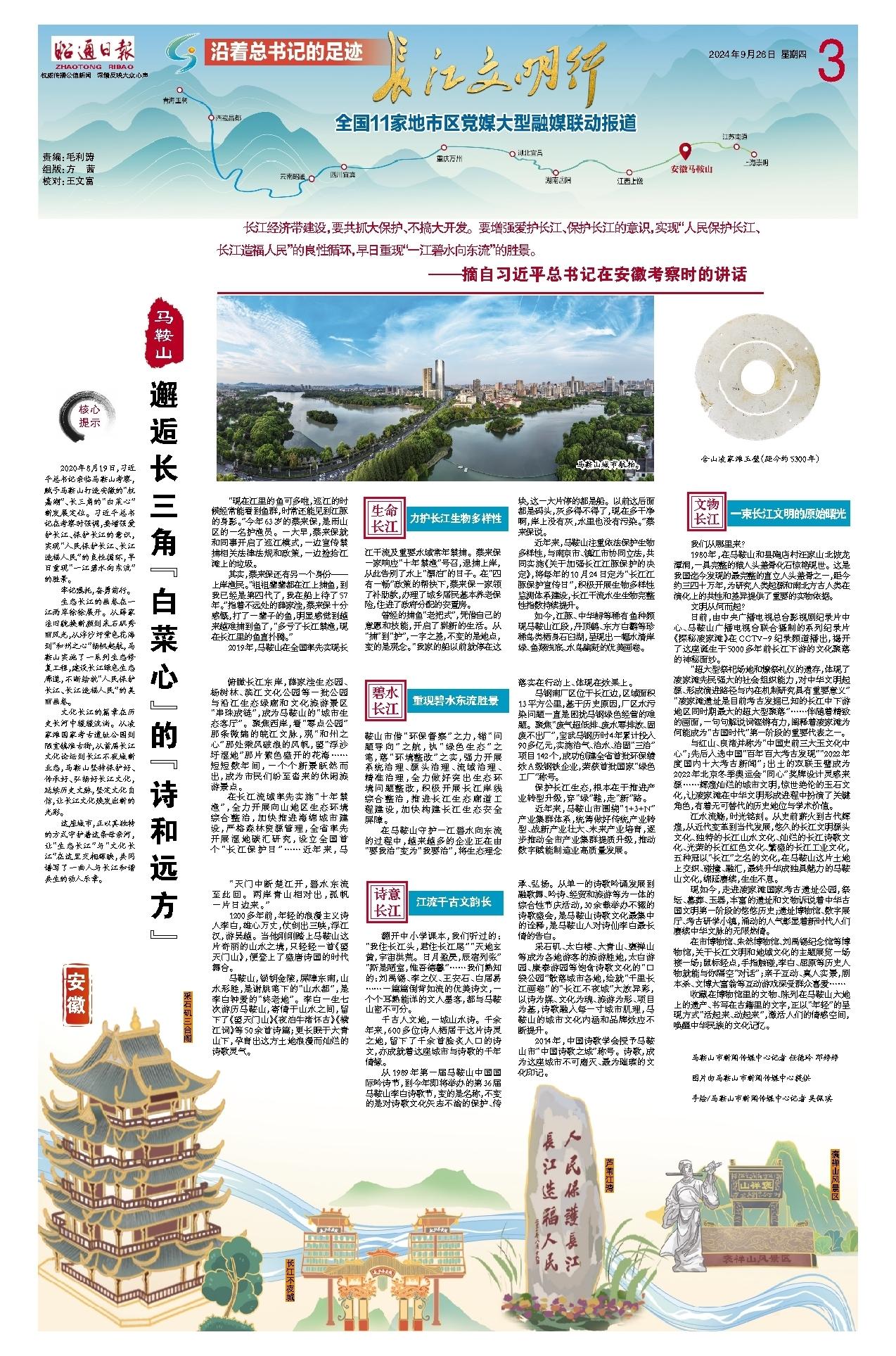

生態(tài)長江的畫卷在一江兩岸徐徐展開。從薛家洼舊貌換新顏到采石磯秀麗風光,從浮沙圩紫色花海到“和州之心”揚帆起航,馬鞍山實施了一系列生態(tài)修復工程,建設長江綠色生態(tài)廊道,不斷繪就“人民保護長江、長江造福人民”的美麗畫卷。

文化長江的篇章在歷史長河中緩緩流淌。從凌家灘國家考古遺址公園到陋室鎮(zhèn)淮古街,從首屆長江文化論壇到長江不夜城新業(yè)態(tài),馬鞍山堅持保護好、傳承好、弘揚好長江文化,延續(xù)歷史文脈,堅定文化自信,讓長江文化煥發(fā)出新的光彩。

這座城市,正以其獨特的方式守護著這條母親河,讓“生態(tài)長江”與“文化長江”在這里交相輝映,共同譜寫了一曲人與長江和諧共生的動人樂章。

生命長江

力護長江生物多樣性

“現(xiàn)在江里的魚可多啦,巡江的時候經(jīng)常能看到魚群,時常還能見到江豚的身影。”今年63歲的蔡來保,是雨山區(qū)的一名護漁員。一大早,蔡來保就和同事開啟了巡江模式,一邊宣傳禁捕相關法律法規(guī)和政策,一邊撿拾江灘上的垃圾。

其實,蔡來保還有另一個身份——上岸漁民。“祖祖輩輩都在江上捕魚,到我已經(jīng)是第四代了,我在船上待了57年。”指著不遠處的薛家洼,蔡來保十分感慨,打了一輩子的魚,明顯感覺到越來越難捕到魚了,“多虧了長江禁漁,現(xiàn)在長江里的魚直撲騰。”

2019年,馬鞍山在全國率先實現(xiàn)長江干流及重要水域常年禁捕。蔡來保一家響應“十年禁漁”號召,退捕上岸,從此告別了水上“漂泊”的日子。在“四有一暢”政策的幫扶下,蔡來保一家領了補助款,辦理了城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險,住進了政府分配的安置房。

曾經(jīng)的捕魚“老把式”,憑借自己的意愿和技能,開啟了嶄新的生活。從“捕”到“護”,一字之差,不變的是地點,變的是觀念。“我家的船以前就停在這塊,這一大片停的都是船。以前這后面都是碼頭,灰多得不得了,現(xiàn)在多干凈啊,岸上沒有灰,水里也沒有污染。”蔡來保說。

近年來,馬鞍山注重依法保護生物多樣性,與南京市、鎮(zhèn)江市協(xié)同立法,共同實施《關于加強長江江豚保護的決定》,將每年的10月24日定為“長江江豚保護宣傳日”,積極開展生物多樣性監(jiān)測體系建設,長江干流水生生物完整性指數(shù)持續(xù)提升。

如今,江豚、中華鱘等稀有魚種頻現(xiàn)馬鞍山江段,丹頂鶴、東方白鸛等珍稀鳥類棲身石臼湖,呈現(xiàn)出一幅水清岸綠、魚翔淺底、水鳥蹁躚的優(yōu)美畫卷。

碧水長江

重現(xiàn)碧水東流勝景

俯瞰長江東岸,薛家洼生態(tài)園、楊樹林、濱江文化公園等一批公園與沿江生態(tài)綠廊和文化旅游景區(qū)“串珠成鏈”,成為馬鞍山的“城市生態(tài)客廳”。聚焦西岸,看“零點公園”那條微縮的皖江文脈,觀“和州之心”那處乘風破浪的風帆,望“浮沙圩濕地”那片紫色盛開的花海……短短數(shù)年間,一個個新景躍然而出,成為市民們紛至沓來的休閑旅游景點。

在長江流域率先實施“十年禁漁”,全力開展向山地區(qū)生態(tài)環(huán)境綜合整治,加快推進海綿城市建設,嚴格森林資源管理,全省率先開展?jié)竦靥紖R研究,設立全國首個“長江保護日”……近年來,馬鞍山市借“環(huán)保督察”之力,錨“問題導向”之航,執(zhí)“綠色生態(tài)”之筆,落“環(huán)境整改”之實,強力開展系統(tǒng)治理、源頭治理、流域治理、精準治理,全力做好突出生態(tài)環(huán)境問題整改,積極開展長江岸線綜合整治,推進長江生態(tài)廊道工程建設,加快構建長江生態(tài)安全屏障。

在馬鞍山守護一江碧水向東流的過程中,越來越多的企業(yè)正在由“要我治”變?yōu)椤拔乙巍保瑢⑸鷳B(tài)理念落實在行動上、體現(xiàn)在效果上。

馬鋼南廠區(qū)位于長江邊,區(qū)域面積13平方公里,基于歷史原因,廠區(qū)水污染問題一直是困擾馬鋼綠色經(jīng)營的難題。聚焦“廢氣超低排、廢水零排放、固廢不出廠”,寶武馬鋼歷時4年累計投入90多億元,實施治氣、治水、治固“三治”項目142個,成功創(chuàng)建全省首批環(huán)保績效A級鋼鐵企業(yè),榮獲首批國家“綠色工廠”稱號。

保護長江生態(tài),根本在于推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,穿“綠”鞋,走“新”路。

近年來,馬鞍山市圍繞“1+3+N”產(chǎn)業(yè)集群體系,統(tǒng)籌做好傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)壯大、未來產(chǎn)業(yè)培育,逐步推動全市產(chǎn)業(yè)集群提質(zhì)升級,推動數(shù)字賦能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

詩意長江

江流千古文韻長

“天門中斷楚江開,碧水東流至此回。兩岸青山相對出,孤帆一片日邊來。”

1200多年前,年輕的浪漫主義詩人李白,雄心萬丈,仗劍出三峽,浮江漢,游吳越。當他剛剛踏上馬鞍山這片奇麗的山水之境,只輕輕一首《望天門山》,便登上了盛唐詩國的時代舞臺。

馬鞍山,鎖鑰金陵,屏障東南,山水形勝,是謝朓筆下的“山水都”,是李白鐘愛的“終老地”。李白一生七次游歷馬鞍山,寄情于山水之間,留下了《望天門山》《夜泊牛渚懷古》《橫江詞》等50余首詩篇;更長眠于大青山下,孕育出這方土地浪漫而燦爛的詩歌靈氣。

翻開中小學課本,我們聽過的:“我住長江頭,君住長江尾”“天地玄黃,宇宙洪荒。日月盈昃,辰宿列張”“斯是陋室,惟吾德馨”……我們熟知的:劉禹錫、李之儀、王安石、白居易……一篇篇倒背如流的優(yōu)美詩文,一個個耳熟能詳?shù)奈娜四停寂c馬鞍山密不可分。

千古人文地,一城山水詩。千余年來,600多位詩人棲居于這片詩靈之地,留下了千余首膾炙人口的詩文,亦成就著這座城市與詩歌的千年情緣。

從1989年第一屆馬鞍山中國國際吟詩節(jié),到今年即將舉辦的第36屆馬鞍山李白詩歌節(jié),變的是名稱,不變的是對詩歌文化矢志不渝的保護、傳承、弘揚。從單一的詩歌吟誦發(fā)展到融歌舞、吟詩、經(jīng)貿(mào)和旅游等為一體的綜合性節(jié)慶活動,30余載舉辦不輟的詩歌盛會,是馬鞍山詩歌文化最集中的詮釋,是馬鞍山人對詩仙李白最長情的告白。

采石磯、太白樓、大青山、褒禪山等成為各地游客的旅游勝地,太白游園、康泰游園等飽含詩歌文化的“口袋公園”散落城市各地,繪就“千里長江畫卷”的“長江不夜城”大放異彩,以詩為媒、文化為魂、旅游為形、項目為基,詩歌融入每一寸城市肌理,馬鞍山的城市文化內(nèi)涵和品牌效應不斷提升。

2014年,中國詩歌學會授予馬鞍山市“中國詩歌之城”稱號。詩歌,成為這座城市不可磨滅、最為璀璨的文化印記。

文物長江?

一束長江文明的原始曙光

我們從哪里來?

1980年,在馬鞍山和縣陶店村汪家山北坡龍?zhí)抖矗痪咄暾脑橙祟^蓋骨化石驚艷現(xiàn)世。這是我國迄今發(fā)現(xiàn)的最完整的直立人頭蓋骨之一,距今約三四十萬年,為研究人類起源和南北方古人類在演化上的共性和差異提供了重要的實物依據(jù)。

文明從何而起?

日前,由中央廣播電視總臺影視劇紀錄片中心、馬鞍山廣播電視臺聯(lián)合攝制的系列紀錄片《探秘凌家灘》在CCTV-9紀錄頻道播出,揭開了這座誕生于5000多年前長江下游的文化聚落的神秘面紗。

“超大型祭祀場地和燎祭禮儀的遺存,體現(xiàn)了凌家灘先民強大的社會組織能力,對中華文明起源、形成演進路徑與內(nèi)在機制研究具有重要意義”“凌家灘遺址是目前考古發(fā)掘已知的長江中下游地區(qū)同時期最大的超大型聚落”……伴隨著精致的畫面,一句句解說詞鏗鏘有力,闡釋著凌家灘為何能成為“古國時代”第一階段的重要代表之一。

與紅山、良渚并稱為“中國史前三大玉文化中心”;先后入選中國“百年百大考古發(fā)現(xiàn)”“2022年度國內(nèi)十大考古新聞”;出土的雙聯(lián)玉璧成為2022年北京冬季奧運會“同心”獎牌設計靈感來源……輝煌燦爛的城市文明,驚世絕倫的玉石文化,讓凌家灘在中華文明形成進程中扮演了關鍵角色,有著無可替代的歷史地位與學術價值。

江水流觴,時光銘刻。從史前薪火到古代輝煌,從近代變革到當代發(fā)展,悠久的長江文明源頭文化、獨特的長江山水文化、燦爛的長江詩歌文化、光榮的長江紅色文化、繁盛的長江工業(yè)文化,五種冠以“長江”之名的文化,在馬鞍山這片土地上交織、碰撞、融匯,最終升華成獨具魅力的馬鞍山文化,綿延賡續(xù),生生不息。

現(xiàn)如今,走進凌家灘國家考古遺址公園,祭壇、墓葬、玉器,豐富的遺址和文物訴說著中華古國文明第一階段的悠悠歷史;遺址博物館、數(shù)字展廳、考古研學小鎮(zhèn),涌動的人氣彰顯著新時代人們賡續(xù)中華文脈的無限熱情。

在市博物館、朱然博物館、劉禹錫紀念館等博物館,關于長江文明和地域文化的主題展覽一場接一場;鼠標輕點,手指觸碰,李白、屈原等歷史人物就能與你隔空“對話”;親子互動、真人實景,劇本殺、文博大富翁等互動游戲深受群眾喜愛……

收藏在博物館里的文物、陳列在馬鞍山大地上的遺產(chǎn)、書寫在古籍里的文字,正以“年輕”的呈現(xiàn)方式“活起來、動起來”,激活人們的情感空間,喚醒中華民族的文化記憶。

馬鞍山市新聞傳媒中心記者 任德玲 鄧婷婷

圖片由馬鞍山市新聞傳媒中心提供

手繪/馬鞍山市新聞傳媒中心記者 吳佩琪